Avec Lucien et les Closh, Kebra constitue l’un des piliers de la BD Rock en France et l’une des séries emblématiques de Métal Hurlant dont ce zonard a écumé les pages en y semant l’écho distordant des moteurs de mobylettes chouravées, des chaînes de vélo s’écrasant sur les mâchoires et bien sûr du son cradingue de son groupe, Les Radiations. Un tel comportement déviant et antisocial justifiait d’aller demander à son papa pourquoi il a donné une si mauvaise éducation à son rejeton.

Rentrons tout de suite dans le vif du sujet : Comment Kebra est-il né ?

Je viens de la banlieue parisienne, j’y ai passé mon adolescence à trainer dehors. J’étais pas non plus un Kebra mais Kebra est inspiré de copains de mes potes, de gens qu’on voyait… c’est pas un seul personnage mais une synthèse de plusieurs personnes réelles. Avec Tramber, on a donné à Kebra son caractère et son profil psychologique mais au départ c’est moi qui ai créé le bestiau graphiquement à partir de zonards que je connaissais par ci par là.

Comment Kebra est-il entré dans Métal Hurlant ? En demandant poliment ou en mettant un grand coup de tiag dans la porte ?

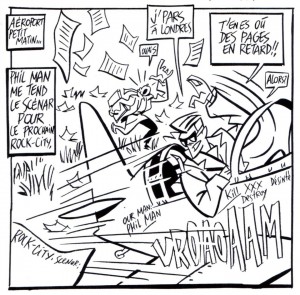

Ce qui s’est passé, c’est qu’on avait déjà commencé à faire du Kebra, publié dans BD Hebdo, aux éditions du Square et une de ses histoires était également parue dans Charlie Mensuel. Mais comme ça avançait pas vraiment et que par ailleurs Charlie avait déjà des armoires pleines d’histoires à sortir, on s’est dit avec Tramber qu’il fallait aller voir d’autres journaux. On a bien sûr pensé à Métal et justement Philippe Manœuvre avait vu cette histoire parue dans Charlie Mensuel. Il avait flashé dessus, en avait parlé à Jean-Pierre Dionnet et donc quand on leur a présenté notre dossier, ils ont tout de suite été intéressés. C’est comme ça qu’on est rentrés à Métal mais je te rassure, on y est allés tout à fait poliment ! (rires)

Comment se ré partissaient les rôles entre toi et Tramber ?

partissaient les rôles entre toi et Tramber ?

C’est très simple : on faisait les scénarios ensemble intégralement. L’un lançait une idée, l’autre la reprenait, la retraficotait, injectait une autre idée… on faisait les dialogues et le découpage ensemble. Par contre, au niveau du dessin, Tramber faisait tous les décors, ces immeubles très noirs, un peu abstraits et moi je faisais les personnages. Je m’occupais de tout ce qui bougeait, les personnages donc et aussi les bagnoles, les scooters et dans Le Zonard des étoiles, les engins spatiaux. Si on compare avec un morceau de Rock, c’est un peu comme si moi, j’avais fait le chant et la guitare et que Tramber avait assuré la batterie et la basse. En précisant bien que les compositions, paroles et musiques étaient faites ensemble.

La description de cette banlieue implacable où ne survivent que les bad boys sans foi ni loi était inspirée par quoi ? L’envie de dépeindre une réalité sociale, d’apporter un ton nouveau dans la BD en créant une histoire sex, drug and rock’n roll bien provocante ?

A l’époque, personne ne parlait des banlieues. Aujourd’hui, on nous en rebat les oreilles, les banlieues, les jeunes des banlieues mais à l’époque, c’était le contraire, le black-out total, on parlait pas des banlieues. Je me rappelle, dans les bandes de loubs, y’avait des mecs de seize ans qui se faisaient descendre par les flics, nous on le savait mais sinon, ça n’intéressait personne, ça paraissait pas dans le journal, même pas un entrefilet dans un coin de page. Les gens s’en foutaient de ces histoires, ça n’existait pas. C’était complètement occulté par les médias, la banlieue c’était rien. Et donc, nous, on voulait parler de ça un peu mais en même temps, on voulait aussi déconner. On se prenait pas au sérieux, on voulait pas faire carrière, on faisait ça pour s’marrer. A l’époque, avec Tramber, on était encore aux Beaux-Arts, on faisait de la peinture et la BD, c’était vraiment pour s’amuser.

L’une des qualités de Kebra, outre l’humour et le dynamisme de la narration est la justesse de ton. Le lecteur est vraiment immergé dans le milieu des loulous de banlieue, que ce soit au niveau des situations, des comportements et bien sûr des dialogues avec cet argot parfaitement restitué. C’était quoi le secret ? Allez, avoue, combien toi et Tramber avez-vous volé de mobylettes et piqué de larfeuilles dans votre jeunesse ?

Comme je t’ai dit, moi j’étais pas un loubard. Pour pouvoir commencer à écrire là-dessus, faut avoir du recul et sans ce recul, on se serait juste contentés de voler des mobylettes. On traînait dans les rues, on était des jeunes prolos, ados, et pas de tunes. On dragouillait les nanas dans les coins, on faisait les cons… on essayait de passer le temps, tout simplement. Mais on était pas des loubards des cités. On en connaissait certains, on était allés à l’école avec. On les fréquentait, on se croisait et puis on entendait les histoires. Mais non, j’étais pas à piquer les larfeuilles. Quand on a commencé Kebra, j’avais dans les 21 ans et je m’inspirais des histoires que j’avais connues quand j’avais 16, 17 ans, donc, j’avais ce recul.

Pourquoi avoir choisi  un graphisme animalier ?

un graphisme animalier ?

Vu que je dessinais les personnages, ça me permettait de faire des caractères bien marqués. Par exemple, Kebra, c’est un rat et ce fait là indique déjà toute une personnalité, une façon de vivre, une certaine mentalité. Juste parce qu’il a une tête de rat, tu comprends qu’il survit, qu’il est pas dominant, face à des loups ou des bergers allemands (qui représentaient les patrons de troquets). Lui, c’est un rat, il a pas la supériorité physique, il faut qu’il fasse autrement, qu’il louvoie dans les emmerdements. Quand y’a la bande à Kruel qui déboule… la bande à Kruel, c’est des loups et rien que par leurs gueules, ça indique qu’ils sont méchants, forts, brutaux, cruels justement (rires). Après, si tu fais un canard, c’est un peu con, un canard, ça fait penser à Donald, coin-coin, etc. et tu te dis que lui, c’est un peu un crétin. Et ainsi de suite. C’est vachement drôle de jouer avec ça.

Est-ce qu’il y a des dessinateurs qui t’ont influencé ?

Bien sûr, y’en pas mal. J’ai appris à lire dans Tintin. Hergé m’a influencé même si ça se voit pas directement mais ça m’a quand même donné envie de dessiner et quand même dans le trait, ça reste un peu. Moebius aussi même si là non plus, c’est pas évident mais il y a ce travail sur les hachures notamment.

Mais mon modèle à l’époque, et peut-être aussi celui de Tramber, ça a été Fritz le chat de Crumb. J’avais trouvé ça génial et je pense toujours que c’est un auteur très important. On avait été élevés aux Spirou, Tintin ou Blake et Mortimer et d’un seul coup, blam ! tu te prends Fritz le chat dans la gueule, les States, la drogue, les filles… C’était un héros de l’underground, un héros moderne. Et donc, quand je faisais Kebra, j’avais toujours un peu ça en tête, cet esprit de Fritz le chat, rebelle et confus en même temps… on mélange tout et il en sortira bien quelque chose !

Le deuxième après Crumb, c’est Shelton qui faisait partie de ces auteurs underground américains dont les BD sont sorties en France quand j’étais ado dans les premiers numéros du magazine Actuel, en 1971, 1972. A part Crumb, Shelton, il y avait aussi Corben. Tout cet underground américain était traduit salement par les mecs d’Actuel (rires) et ils le publiaient en le piratant mais pour moi ça a été fondateur, comme pour beaucoup de dessinateurs européens, dont nous les Français élevés à la BD franco-belge. C’était vraiment un choc de voir ça. Ça correspondait aussi à l’époque où les Mandrika, Gotlib ont commencé à faire l’Echo des Savanes. Avant, y’avait Pilote et le couvercle maintenu par Goscinny… fallait pas déconner. Ça a été une sorte d’explosion, de passer à une BD adulte qui parlait de sexe, de dope. On a vécu ça quand on était ados, ce qui fait qu’on on a pris le relais juste après, quelques années plus tard, le premier Kebra étant dessiné et paru en 1978… tout ça se tenait.

Kebra a-t-il suscité des réactions négatives, scandalisées, de la presse ou du public ?

Oui, bien sûr. Il y a avait des gens qui ne comprenaient pas du tout… (rires). Je me rappelle d’une fois dans Libé, on avait eu un article très salé, comme quoi on était fascistes, nazillons, je sais plus bien. Je m’en rappelle parce que c’était tellement caricatural. Donc, oui, il y eu des réactions comme ça à droite à gauche mais en même temps à l’époque dans les médias, y’avait tellement rien. Les seuls qu’auraient pu être critiques envers nous, c’était Métal mais comme ils nous publiaient… (rires). Et puis quand on a commencé Kebra au début des années 80, y’avait que dalle, il faut revoir le paysage culturel de l’époque. Métal, c’était un phare dans la nuit. Bon là, je pousse un peu, je fais dans le lyrisme mais c’était presque ça, Métal Hurlant, un objet par lequel tu pouvais avoir accès à une culture un peu zarbi, qu’il y avait nulle part ailleurs. Y’avait pas d’Internet, même pas d’émission de Rock à la télé. Ce n’est que quelques années plus tard que Dionnet et Manœuvre ont fait les Enfants du Rock. Donc mettre du Rock dans une BD, personne ne concevait ça encore. Kebra venait comme un cheveu sur la soupe là-dedans. A l’époque, les banlieues, le Rock, la déconnade… personne faisait ça, à part Margerin, Vuillemin, un peu Dodo et Ben Radis même si eux, c’étaient plus les branchés parisiens que la banlieue.

Justement, avec Lucien et les Closh, Kebra était le troisième larron de ce triumvirat de héros Rock apparus dans Métal Hurlant. Il y avait-il une émulation avec Margerin, Dodo et Ben Radis ?

Oui, tout à fait. On a même fait une BD tous les cinq ensemble. Ça s’appelait Scalpel Rock, un récit de cinq pages paru dans Métal. On est devenus copains très vite et très fort. Tu sais, on était très isolés comme artistes et dès qu’on a rencontré ces gens-là, ça a collé vachement bien. Il y avait également Serge Clerc qui faisait de la BD Rock. Après, il y en a d’autres qui sont arrivés, Max, Schlingo avec qui on est devenus aussi très copains. Et même des gens comme Chaland qui n’étaient pas estampillés Rock étaient dans cet esprit Métal. C’était un peu une famille, on avait le même humour, la même vision, le même regard sur les choses.

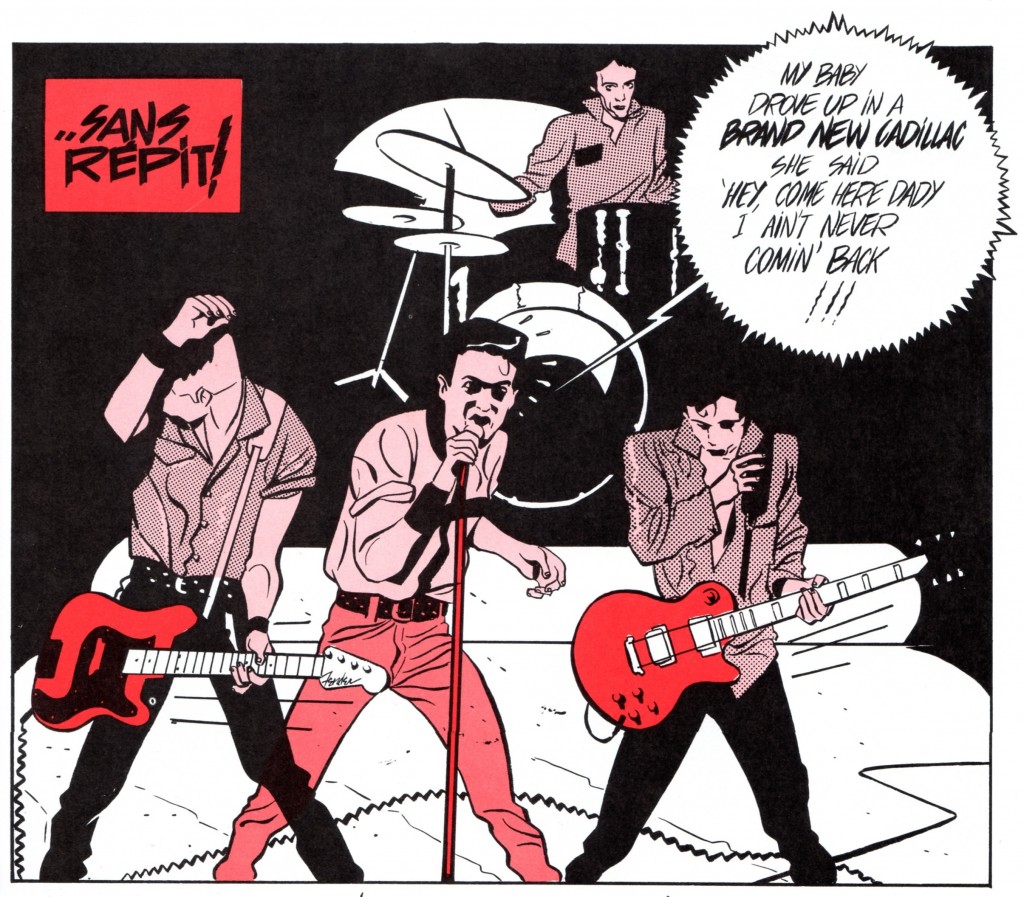

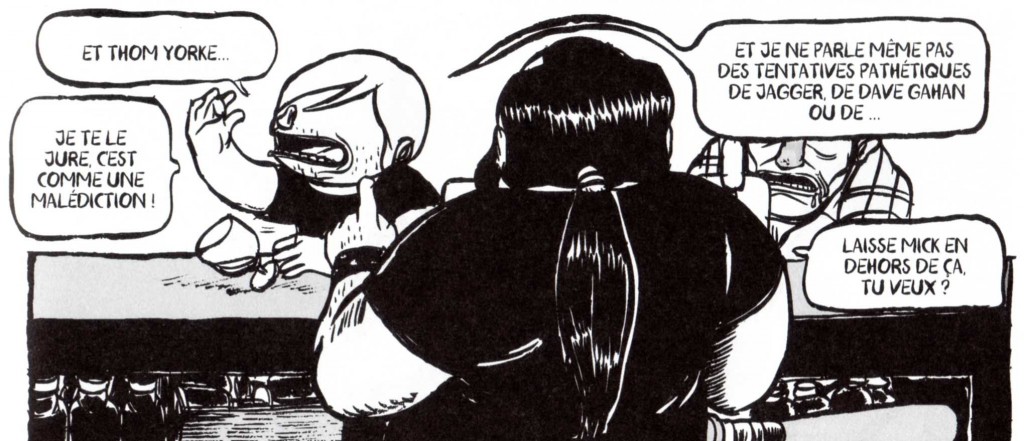

Kebra est devenu une référence dans la BD Rock en tant que leader du groupe Les Radiations, au travers de récits d’anthologie montrant des répètes ou des concerts sauvages. Si l’on pouvait entendre les Radiations, ça sonnerait comme quoi ? Punk, Rockabilly, Hard Rock ? Personnellement, ça me fait toujours penser aux Ramones.

Ouais, un mélange de Punk et de Rock, pas trop hard mais un peu lourd, un peu primaire. En plus, ils savent pas jouer, ils jouent comme des pieds (rires). Ils ont des amplis et un son pourris. On pourrait imaginer les pré Clash, genre les 101’ers, le premier groupe de Strummer, tu vois, ce serait un peu ça. Avec la patate et un son de merde mais on s’en fout, ce qu’on voit, c’est qu’il y a l’énergie.

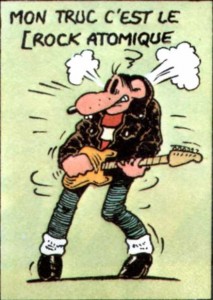

Et les paroles sont fabuleuses… « Mon Teppaz est naze », « Le Rock’n Roll lui colle aux grolles »…

Ouais, on imagine Kebra les écrire sur un coin de nappe, en buvant des bières, au fond d’un troquet. A l’époque, en France il y avait Starshooter, Téléphone qui démarraient tout juste et sinon la vague Punk. Le premier Kebra, on l’a fait pendant l’été 1977, en écoutant Patti Smith à fond. Et donc ouais, t’as raison, les Radiations, ça pourrait être les Ramones à la Française.

Quels points communs vois-tu entre rock et BD ?

Pour moi, le point commun évident, mais c’est en train de changer, c’est qu’il s’agissait d’arts populaires, non contrôlés ou mal contrôlés, qui avaient échappé au regard des classes dominantes et qui fonctionnaient en dépit du reste des médias. C’étaient des espaces de liberté où on pouvait trouver des gens un peu rebelles, hyper créatifs et qui pouvaient faire leur truc et avoir leur public. Maintenant ils se servent de la BD pour que les mômes lisent (rires). Mais à l’époque, à part les quelques grands classiques, genre Tintin, qu’on trouvait dans les bibliothèques, si tu lisais un Zembla ou un Pepito, c’était vraiment mal vu. Et pour le Rock aussi, à l’époque, les gens un peu plus âgés écoutaient du Jazz et du Classique, le Rock, c’était de la musique de sauvages, ça leur échappait, c’est ça qui était intéressant.

Existe-t-il, selon toi un graphisme ou un style de dessin « rock » ?

Non, je ne pense pas que ça ait à voir avec le graphisme. C’est l’esprit qui est rock ou pas. C’est même pas les histoires que tu racontes. Tu peux faire des histoires que je qualifierais de rock où ça parle pas spécialement de Rock… je te parlais de Fritz le chat tout à l’heure, y’a pas grand-chose sur le Rock dedans, d’ailleurs Crumb déteste le Rock mais c’est l’esprit global du truc. Fritz, c’est un étudiant qui flippe, qui se met à déjanter et à faire n’importe quoi. Les gens qu’on qualifie d’auteurs rock comme Tramber et moi, avec un graphisme animalier, un dessin un peu sale, beaucoup de hachures… si tu compares avec Margerin qui est beaucoup plus propre, lui c’est du gros nez et à côté de ça, tu peux avoir Baru qui est très différent, vachement expressionniste, très réaliste dans ses décors. Tu peux même avoir un Jean-Claude Denis qui fait un truc un peu rock avec un dessin très posé, calme. Le graphisme, c’est la personnalité du dessinateur. Ce qui compte, c’est ce dont tu parles, ta vision du monde. Le dessin, c’est juste le support, il te sert à faire passer des choses mais il faut d’abord avoir des choses à faire passer.

Travailles-tu en musique ?

Oui, quand je dessine. Pour écrire, surtout pas. Mais quand tout est bien écrit, bien découpé et que je passe au dessin, là oui, je me mets de la musique.

J’écoute ce que je peux (rires), j’ai une collec de Rock et de Blues, mais je peux aussi bien mettre la radio par moments et je peux écouter d’autres musiques à l’occasion, un peu comme ça me tombe, des trucs d’Afrique, du Brésil…

Si tu pouvais te réincarner en rocker, illustre ou inconnu, qui choisirais-tu ?

J’ai le droit aux morts ? Je pourrais dire Willy DeVille, un prince du Rock’n Roll, il a la classe. Ouais, j’veux bien ça (rires).

Quels sont tes projets et peut-on envisager une nouvelle vie pour Kebra ?

J’ai fini le tome 2 de Gazoline. Ça aussi, c’était bien rock’n roll même s’il n’y avait pas du tout de Rock dedans. Je ne sais pas encore chez quel éditeur il va sortir, ni quand. C’est un recueil d’histoires courtes de Gazoline dont une partie était déjà parue dans l’Echo des Savanes avant que ce soit racheté par Glénat. Ce n’est pas la suite du premier tome mais ça reprend le même univers. Pour ce qui est de Kebra, il est un peu dans les limbes. Le problème, c’est qu’il n’y a plus vraiment de journaux pour prépublier ce genre d’histoires. Là, après avoir fini Gazoline, je suis entre deux, j’ai un projet mais c’est encore en chantier et je ne peux pas en dire plus pour le moment.

La chronique de Kebra, c’est par là

Follow

Follow

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie…

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie… L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.

L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.