Dessins : Cédric LIANO – Textes : Mohamed AREDJAL

J’ai lu Amazigh au mois de janvier, après avoir arpenté le bitume de ma ville comme des millions d’autres, juste pour être là et pour montrer que, non décidément, même si on ne se bouge pas comme d’autres pour le gueuler sur les toits, même si on ne prend pas de risques, même s’il n’est pas sûr qu’on serait prêts à mourir pour ça, n’empêche, on n’en pense pas moins. Et donc, on n’accepte pas un monde où la croyance obscurantiste de quelques-uns prendrait le pas sur une liberté fondamentale et universelle, celle d’avoir le droit de penser ce que l’on veut et surtout de l’exprimer, à condition bien sûr que l’objet de cette pensée ne retranche pas à ceux qu’elle vise ne serait-ce qu’une petite parcelle de leur humanité.

Amazigh (prononcer « Zir », idéal soit pour passer pour un mec cultivé, soit pour s’la péter, les deux étant très compatibles) raconte l’odyssée de jeunes Marocains qui justement veulent rejoindre ce monde occidental où tout semble possible et moins étroit. Mais du rêve à la réalité, le constat est rude et la route est raide. A remettre en perspective depuis les événements sanglants de ce début janvier. Une histoire vraie, magistralement narrée, efficace et réaliste comme un documentaire et prenante comme un récit d’aventures, le genre d’œuvre qui vous donne l’impression de comprendre un peu mieux le monde. Le festival Angers BD ne s’est pas trompé en lui décernant le prix Première Bulle, récompensant un premier récit de BD. Depuis, il a également récolté le prix Œcuménique au dernier festival d’Angoulême. Délicieusement ironique, quand on sait que Cédric Liano est un anticlérical prosélyte.

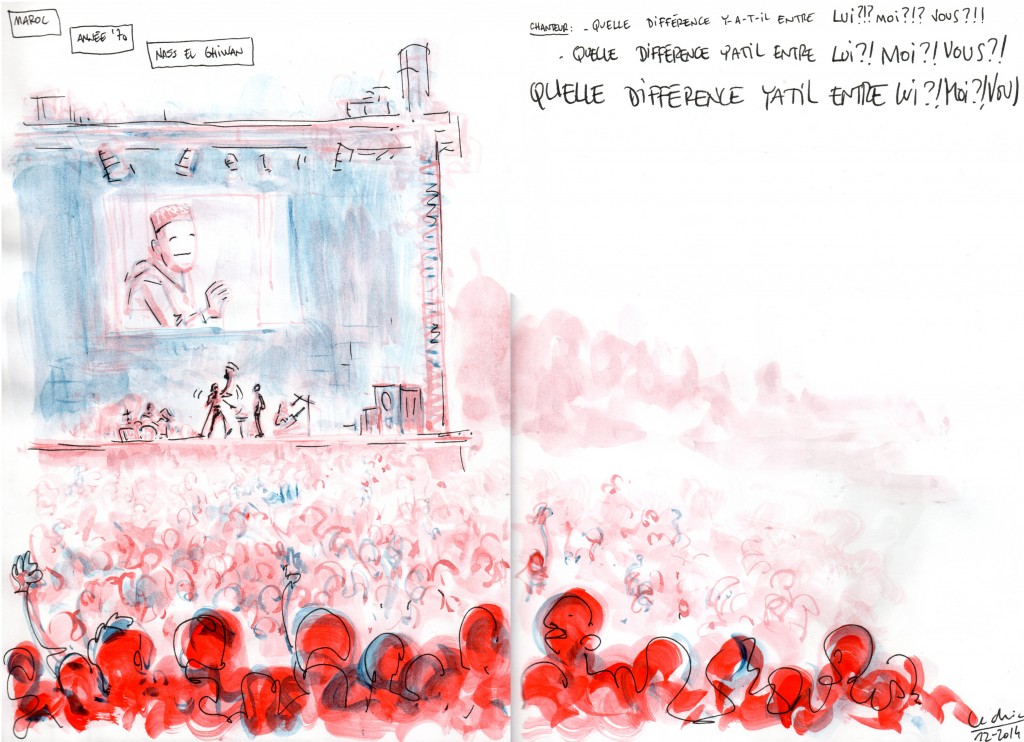

Bon et alors, t’es gentil, mais ici on cause de Rock, alors, quoi ? Eh bien, quand Cédric, qui est un mec charmant au sourire communicatif, m’a demandé si je voulais quelque chose de particulier pour ma dédicace, je lui ai répondu que j’avais pas encore lu le bouquin et que donc, je savais pas trop, mais que… sur le thème du Rock… éventuellement… Et donc, il a fait ça :

Un dessin qui raconte à lui seul une histoire, vraie, celle d’un concert de Nass El Ghiwane, un groupe marocain que je ne connaissais ni d’Eve, ni d’Allah, ayant débuté dans les années 1970. A l’époque, le roi du Maroc, Hassan II, était un despote, certes éclairé et mélomane mais despote quand même et surtout omniprésent. Sur la scène, son portrait géant était exhibé pour bien rappeler au public qui était le vrai patron à qui tous devaient ce grand moment de réjouissance musicale.

D’où cette harangue du chanteur pour remettre un poil les choses à leur vraie place. Un bel exemple de courage et un grand moment de Rock’n Roll. Il semblerait que ça ne leur aurait pas attiré trop de problèmes, Hassan II se revendiquant comme un grand fan de leur musique.

Nass El Ghiwane n’est pas à proprement parler un groupe de Rock. Ils ont cependant modernisé la musique marocaine, tout en gardant les instruments traditionnels mais en lui insufflant un rythme et des orchestrations résolument modernes, ce qui se retrouve aussi dans leurs textes. Après ça, je m’arrête, car j’arrive à la limite de mes capacités sur le sujet. Martin Scorsese a utilisé leur musique dans La dernière tentation du Christ et les a qualifiés de Rolling Stones du monde arabe. Alors donc, respect.

Quant à toi, Cédric, merci pour cette superbe dédicace, cette petite édification culturelle et pour Amazigh, bien sûr.

Follow

Follow