Dessins et textes : Nicolas OTÉRO

Le Rock s’en était pris plein la tronche pendant les années 1980. Les vieilles gloires des Sixties bégayaient leurs gammes, le Punk n’en finissait plus de crever, les permanentes régnaient sur le Métal et AC/DC commençait à nous casser les burnes. Comme dans les plus grosses périodes de crise, on était contraint de s’orienter vers les valeurs sûres, genre Springsteen, Cure ou Maiden, histoire de ratisser large. On gérait frileusement son portefeuille, en attendant le gros coup, le truc qui allait tout (re) ou (ré)péter, mais ça semblait vraiment compromis. En France, les Variéteux prenaient toute la place et polluaient les ondes avec leur bouillasse synthétisée régnant sur le Top 50. Il y avait certes le paradoxe du Rock alternatif (à quoi, d’ailleurs ?) mais malgré une bonne volonté et une énergie évidentes, ça manquait encore de consistance.

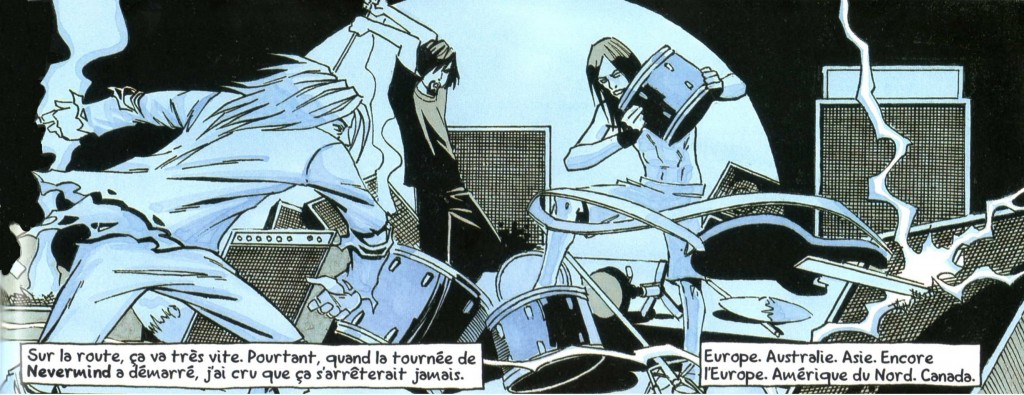

Et puis, soudain, la bombe a explosé et a fait table rase de tout le reste. Tout y était, la pochette provocatrice, la photo de ces trois mecs avec leur trogne de rebelles, le doigt d’honneur… Et puis les titres, des hymnes Rock mâtinés de Punk, de Hard et de Pop, gorgés de saturation, sur une ligne rythmique de plomb, qui exprimaient cette urgence et cette révolte qu’on attendait tant. C’était le début des années 1990 et on savait déjà qu’avec Nevermind, on en prenait pour un bail. Kurt Cobain, qui était à l’origine de ce cataclysme, lui en a pris pour l’éternité à peine trois ans plus tard en se faisant sauter le caisson, entrant ainsi dans la légende, Club des 27 et tout le bazar.

Vingt ans plus tard, des tonnes de papier ont été noircies pour tenter de cerner le phénomène Nirvana et plus particulièrement l’énigme Cobain, l’enfant chéri du Rock, jeune, beau, célèbre et bourré d’un talent dont on a fini par comprendre qu’un insondable mal de vivre en constituait le principal ingrédient. Alors quoi, encore un biopic de plus ? Sauf que Nicolas Otéro, en adaptant le livre d’Héloïse Guay De Bellissen, a décidé d’attaquer la légende par un angle original qui constitue sinon la clé, du moins l’un des révélateurs de la tragédie Cobainienne (je la tente, vous la gardez ou pas). Celui d’un personnage imaginaire que Cobain a inventé quand ses parents ont divorcé. Il s’appelait Boddah et c’est à lui que Cobain a écrit, juste avant son suicide, une lettre intégralement et opportunément reproduite à la fin du livre.

Confident, meilleur ami, alter-ego… Boddah était tout cela. En lui donnant un visage et une voix, Le roman de Boddah nous fait découvrir l’intimité de Cobain, ses pensées secrètes, ses angoisses, ses démons et surtout sa détresse qui n’ont fait que grandir jusqu’à l’issue fatale. Éludant l’enfance de Cobain, le récit débute aux dernières années, juste pendant la période Nevermind et la rencontre avec Courtney Love. Sur ce point précis, il faut saluer une approche qui évite la condamnation simpliste de l’ambitieuse leader de The Hole dont la personnalité ne pouvait s’accommoder d’un mec aussi perturbé. Elle s’imaginait former avec lui avec le couple de Rockstars le plus cool du moment, mais elle a été incapable de gérer les addictions et la déprime chronique de Cobain qui a bien failli l’entraîner dans sa chute. Quelle qu’ait été son attitude minable après la mort de Cobain, ils ont vécu une passion, destructrice, mais une passion quand même qui constitue l’axe du récit.

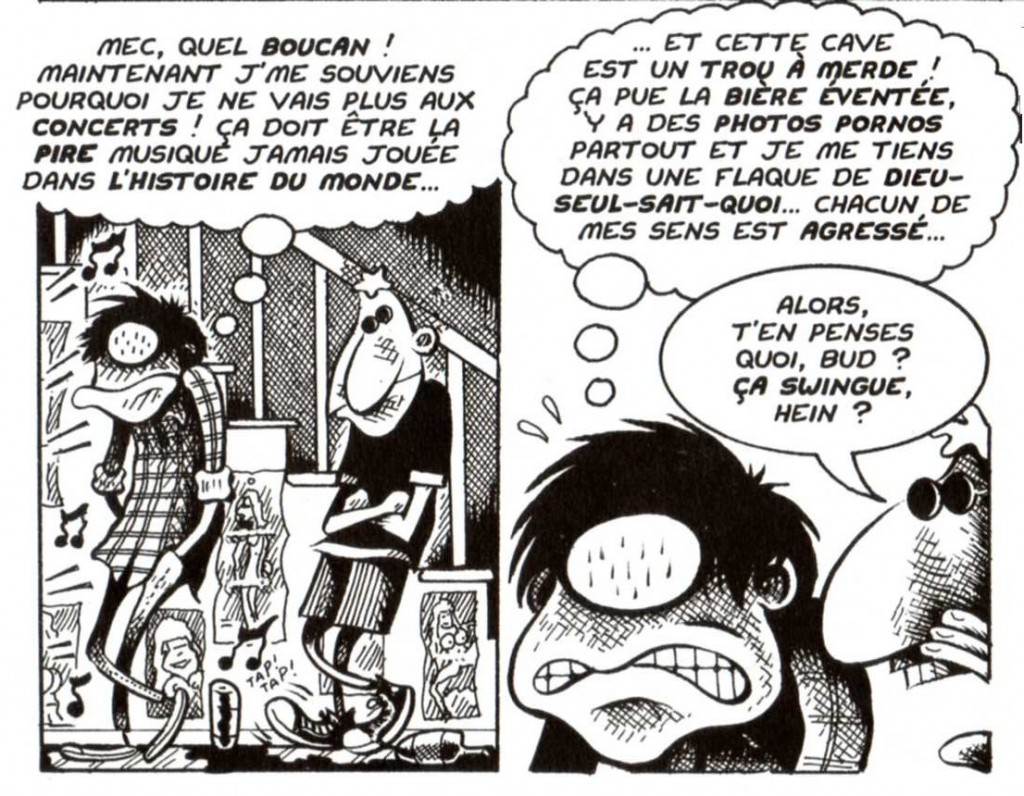

Mais surtout, il y a Boddah, dont le livre propose une incarnation tout à fait convaincante. Boddah est le contre-champ de Cob ain qu’il ne juge ni ne conseille. Il est juste une présence qui accompagne le chanteur de Nirvana, fidèle comme une ombre, sans intervenir et devient le témoin imperturbable de sa déchéance. Otéro s’est plongé comme un mort de faim dans son sujet et n’ a mis que huit mois à réaliser tout seul ces 150 pages en couleurs directes et lettrage à la main. Cette sincérité et cette implication totale se retrouvent dans son dessin et son découpage, vifs et énergiques, comme la musique de Nirvana dont la puissance est parfaitement restituée dans de superbes scènes de concert. L’auteur compose un Cobain parfaitement crédible aussi bien dans ses moments de folie que dans les passages plus intimes avec Boddah ou Courtney Love. Ce roman graphique contribue ainsi à lever un peu plus le voile sur la personnalité complexe et torturée de Cobain. Ce dernier a (re)donné envie à tellement de gens d’écouter du gros Rock que ça valait assurément un biopic de plus, surtout de cet acabit.

ain qu’il ne juge ni ne conseille. Il est juste une présence qui accompagne le chanteur de Nirvana, fidèle comme une ombre, sans intervenir et devient le témoin imperturbable de sa déchéance. Otéro s’est plongé comme un mort de faim dans son sujet et n’ a mis que huit mois à réaliser tout seul ces 150 pages en couleurs directes et lettrage à la main. Cette sincérité et cette implication totale se retrouvent dans son dessin et son découpage, vifs et énergiques, comme la musique de Nirvana dont la puissance est parfaitement restituée dans de superbes scènes de concert. L’auteur compose un Cobain parfaitement crédible aussi bien dans ses moments de folie que dans les passages plus intimes avec Boddah ou Courtney Love. Ce roman graphique contribue ainsi à lever un peu plus le voile sur la personnalité complexe et torturée de Cobain. Ce dernier a (re)donné envie à tellement de gens d’écouter du gros Rock que ça valait assurément un biopic de plus, surtout de cet acabit.

Follow

Follow