On ne présente plus Frank Margerin. Pionnier de la BD Rock, à la grande époque de Métal Hurlant, le papa de la banane la plus profilée de l’histoire du Rock’n Roll, a fait de Lucien l’un des héros les plus célèbres de la Bande Dessinée. Musicien, motard, collectionneur de collections d’objet vintage dont il remplit inlassablement son atelier, le Rock lui colle à la peau et au crayon.

Q- Quels points communs vois-tu entre rock et BD ?

Ce sont des médias jeunes. La bande dessinée est un peu plus vieille que le Rock mais a beaucoup évolué dans les années 1970. Moi, quand j’étais gamin, j’avais vingt ans le Rock et j’aimais la BD et nous étions, je pense, nombreux dans ce cas.

Maintenant, il n’y a pas de points communs directs puisqu’il s’agit de deux disciplines très différentes, d’un côté le dessin, de l’autre la musique, le rythme. Mais malgré ces différences, elles touchent les mêmes gens.

Q- Le rock est souvent traité de manière caricaturale ou parodique dans la BD, que ce soit dans les scénarios ou dans le graphisme. C’est un bon filon pour un auteur de BD humoristique ?

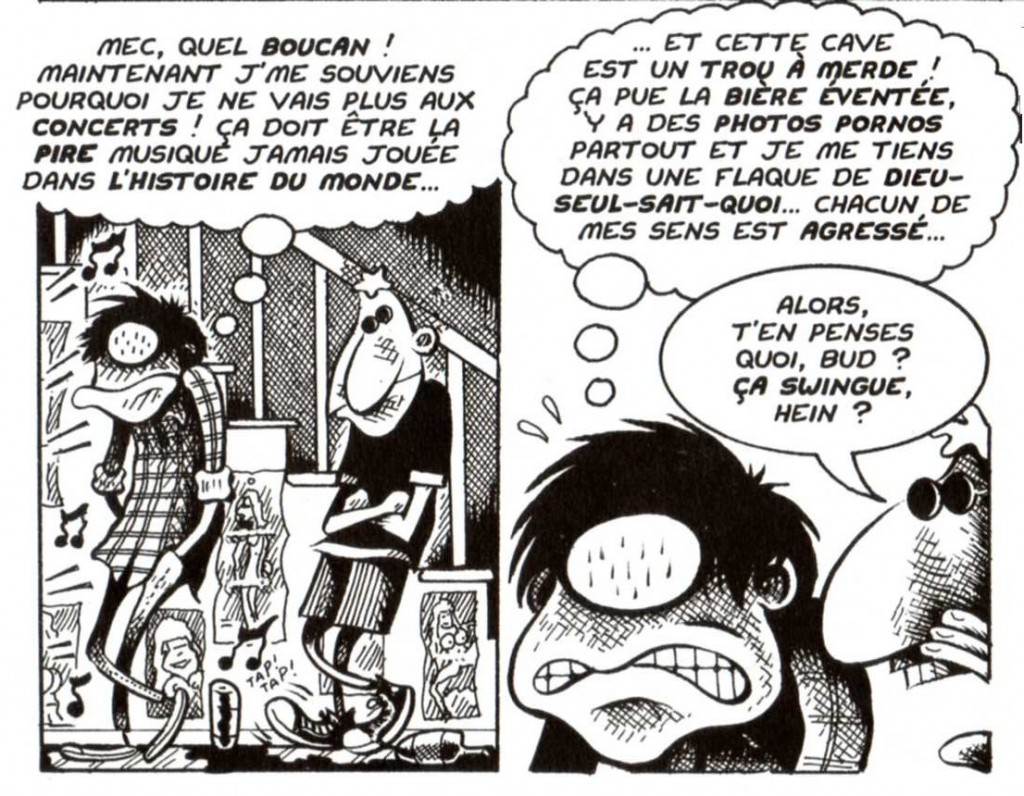

Le Rock pour moi, c’est une mine de gags. Tous les gens qui ont fait du rock ont des anecdotes à raconter. Ce sont souvent des galères, parce que c’est un métier, si on peut appeler ça un métier, dans lequel on a du mal à vivre confortablement avec beaucoup d’appelés mais peu d’élus. Il y a des groupes effectivement qui sont de grosses locomotives, les Rolling Stones, les Beatles, etc. et puis derrière il y a des milliers de petits groupes qui rêvent de connaître le même destin et qui galèrent, qui jouent dans des salles pourries avec du matériel pourri et à qui il arrive des tas d’anecdotes. Pour moi qui fais de l’humour, c’était une source inépuisable. En plus, c’est quelque chose que j’ai approché, donc j’ai tout de suite vu qu’en effet c’était un bon filon.

Q- Existent-ils des groupes ou des artistes de rock qui ont pu avoir un impact sur ton travail ?

Les groupes de rock ne m’ont pas vraiment influencé dans mon travail. Je les appréciais, je pouvais ressentir plein de choses en écoutant leur musique mais dans la BD, ce sont plutôt des graphistes qui m’ont inspiré.

Q- Justement, en BD, quels sont les dessinateurs qui t’ont influencé ?

Quand j’étais gamin, je lisais des bandes dessinées qui n’étaient pas du tout Rock, comme Astérix, Tintin, Spirou, Gaston Lagaffe, Lucky Luke… des choses très classiques, très franco-belges. Et puis la bande dessinée est devenue adulte en même temps que moi. Mes « aînés », des gens comme Gotlib, Moebius, Druillet… ont fait tomber des tabous. La BD a en quelque sorte explosé. J’ai aussi découvert à cette époque la bande dessinée underground américaine où là les mecs se lâchaient vraiment avec du sexe, de la drogue, des trucs qu’on ne pouvait pas imaginer voir en BD autrefois. C’est comme cela que j’ai découvert Crumb et Shelton qui m’ont marqué.

Désormais, on n’avait plus l’obligation de faire des aventures « grand public ». J’ai réalisé que la BD a ceci de génial, qu’elle ne demande pas des gros moyens techniques ou financiers pour débuter. Il suffit juste d’avoir le goût du dessin et de l’imagination et on peut raconter ce qu’on veut.

Sur le plan graphique, Franquin m’a beaucoup apporté avec sa richesse dans le dessin et dans le mouvement des personnages.

Et puis il y a Dubout qui était un illustrateur prodigieux. Enfant, j’adorais son travail, je voyais les affiches des films de Pagnol, il y avait du délire là-dedans. Et c’est peut-être grâce à lui que j’ai inséré tous ces petits détails dans mes dessins.

Q- Lucien, Ricky, Gillou et Riton apparaissent au début des années 1980. On est en pleine New Wave et à l’apogée du Punk. Or tes héros sont des fans de rock’n roll des années 1950. Pourquoi ce décalage temporel ?

En fait, quand Philippe Manoeuvre est arrivé à « Métal Hurlant », il a amené cette petite touche de rock qui a commencé à pointer dans ce magazine, au départ essentiellement orienté vers la science-fiction. Mais on était déjà dans la mouvance, ça commençait un peu à se profiler. Manœuvre a suggéré que l’on fasse un numéro spécial Rock (NDR : Métal Hurlant, Hors Série n° 39 bis, mars 1979) et c’est pour ce numéro que j’ai créé une bande de copains qui jouent du Rock. A l’époque, à la fin des années 1970, quand je pensais Rock, ça aurait pu m’évoquer Led Zep, Jimmy Page, le genre cheveux super longs… mais non, je voyais vraiment le début du Rock, les mecs avec la banane gominée, les rouflaquettes et tout ça et je me suis dit que j’allais faire une bande dessinée là-dessus. En plus, quelques années auparavant, on avait monté un groupe de Rock, avec des copains où l’on ne faisait que des reprises de vieux tubes Yé-Yé, des trucs du genre « Eddy, sois bon », « Dactylo Rock », les tubes des Chats Sauvages, Chaussettes Noires et compagnie.

J’ai donc créé cette histoire (NDR :« Les rois du Rock ») mais dans mon esprit, ce n’était qu’un One-Shot sur le thème du Rock, les personnages n’étaient pas censés revenir. Donc, j’ai fait ça très rétro, les personnages roulaient sur des cyclos-sports, genre Flandria et fréquentaient des troquets où il y avait des juke-box…

En fait, j’ai pris beaucoup de plaisir à créer ce récit, d’autant que c’était la première fois que je ne racontais pas une histoire qui n’était pas totalement inventée (auparavant, je faisais des parodies de science-fiction). Là, j’avais puisé dans mes souvenirs de répètes, avec les mecs qui montent le volume, etc. et j’ai eu un petit déclic. Je me suis aperçu que c’était vachement plus rigolo de raconter des trucs vécus que d’inventer des histoires improbables de Martiens. J’ai également eu un bon retour des potes qui avaient lu ma BD et que ça avait bien fait marrer. Tout ça m’a encouragé à continuer et petit à petit, Lucien s’est imposé.

Par la suite, je n’ai pas voulu rester coincé dans les années1960 et j’ai progressivement commencé à retirer du décor les vieilles voitures et les Teppaz et à faire des personnages un peu plus intemporels.

Q- Une des clés du succès de Lucien, hormis l’efficacité du graphisme et des gags, réside dans le fait que les personnages, malgré leur aspect caricatural, sonnent parfaitement juste. Quelles sont tes sources d’inspiration ?

On ne peut parler bien que de ce que l’on connaît. Ce qui a fait le succès de Lucien, c’est que les héros se retrouvaient dans des situations tout à fait crédibles. Si je n’avais pas eu cette expérience avec « Los Crados », le groupe dans lequel je jouais aux Arts Appliqués, j’aurais peut-être eu une vue plus extérieure du Rock. Or ce qui est important pour moi, c’est de connaître vraiment les choses de l’intérieur. La plupart des histoires que j’ai racontées ont été plus ou moins vécues, soit personnellement, soit par des copains.

Q- Lucien s’est progressivement affirmé comme le personnage principal de ta bande de rockers. Qu’est-ce qu’il avait de plus que les autres ?

Tout simplement : la Banane ! (rires). Quand j’ai créé mes personnages, je les ai tous faits un peu typés, comme on fait souvent en BD. Lucien au départ, c’était un peu le petit gros de la bande, un personnage de second plan, le héros étant Ricky Banlieue. Je ne sais pas pourquoi je l’ai affublé de cette banane mais je me suis dit que cette coiffure était plus marrante que les autres. Lucien s’est donc tout simplement imposé par cette coiffure qui le rendait à la fois plus rigolo et plus rock’n roll que les autres personnages sans que je m’en rende compte tout de suite. Au bout de deux, trois histoires, je me suis aperçu qu’il avait pris la vedette, un peu à mon insu.

Q- Tu es aussi musicien. Tu aurais préféré être une rock-star qu’une star de la BD ?

Je suis devenu musicien par la suite. Je ne l’étais pas quand j’avais 20 ans et que j’ai commencé à réfléchir à ce que j’allais faire. Depuis que je suis tout petit, je n’arrête pas de dessiner, c’est une vraie passion, d’ailleurs dans ma famille, on est tous dans le dessin, la Fée du Dessin s’est penchée sur notre berceau. J’ai découvert la musique sur le tard. J’étais fasciné par les rock-stars mais je n’ai jamais pensé pouvoir en devenir une, j’étais trop timide. Alors que le dessin, c’est un truc d’intraverti, je restais chez moi, je n’arrêtais pas de dessiner et ça me convenait bien.

Après, la BD m’a amené à me retrouver sur une scène. Un jour, Philippe Manoeuvre a dit que ce serait bien de reformer le groupe des Arts Appliqués, « Los Crados »… ça a donné le « Denis Sire Quartet », puis on a monté un nouveau groupe, « Dennis’ Twist ». Mais ce sont des concours de circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé à faire des disques, ce dont je ne m’imaginais pas capable.

Q- Si tu pouvais te réincarner en rocker, illustre ou inconnu, qui choisirais-tu ?

Roger Pougnard, un vrai rocker inconnu ! (rires). Non, quitte à se réincarner dans la peau d’une rock-star, autant prendre le top, comme Eddie Cochran, un de ces purs et durs restés mythiques car mort jeune et en pleine gloire. Sinon, dans un autre genre, David Bowie, qui était une véritable icône dans les années 1970. J’aurais aimé être un mec comme ça, quelqu’un qui sorte un peu du lot. Tout compte fait, un des quatre Beatles me conviendrait très bien. Ce que j’appréciais chez eux, c’étaient quatre stars, individuellement talentueux mais en plus drôles et sympathiques.

Q- Travailles-tu en musique ?

Oui, principalement. J’écoute pas mal la radio et puis j’ai des CD qui tournent sur ma chaîne toute la journée ou sur mon ordinateur. Par contre je ne suis pas fixé sur un style particulier. J’écoute de tout, souvent en lecture aléatoire, du Rock bien sûr, de la chanson française, du Blues, de la Soul, des musiques du Monde… J’aime bien la diversité.

Q- Existe-t-il, selon toi un graphisme ou un style de dessin « rock » ?

Un style de dessin, je ne pense pas. Des auteurs comme Serge Clerc, Tramber et Jano, Dodo et Ben Radis ont raconté des histoires de Rock mais chacun avec leur style, leur graphisme. Un esprit Rock, oui, même si ça reste difficile à définir. Il y a des jours où l’on peut se sentir Rock et d’autres non… Ca doit être dur d’assumer d’être Rock tout le temps. Certains peuvent donner cette impression mais si l’on débarque chez eux, on les surprend en charentaises… (rires).

Non, c’est juste un état d’esprit que l’on peut éventuellement exprimer à travers un look si on le ressent comme ça…

Q- Avec Dodo, Ben Radis, Tramber et Jano ou bien sûr Serge Clerc, tu es l’un des précurseurs de l’apparition du Rock dans la BD, à la grande époque de Métal Hurlant. Est-ce pour toi l’âge d’or de la BD Rock et à titre personnel, tu en a gardé quoi ?

L’âge d’or ce serait prétentieux mais c’est vrai que nous étions un peu les précurseurs et on a touché les gens parce que c’était nouveau. A l’époque, on a marqué les esprits. On ne savait pas bien dessiner… souvent quand un truc est approximatif, on dit « c’est rock’n roll » et là, ça l’était un peu au niveau du graphisme.On s’est bonifiés par la suite, peut-être en perdant un peu ce côté rock’n roll mais en gagnant en qualité dans le dessin et en étant plus proche de ce qu’on aurait voulu faire à l’époque. Ce n’était pas très important car on ne m’a jamais fait de reproches à ce niveau-là… En revoyant mes premières BD, je me dis que les éditeurs étaient bien sympas de me publier car graphiquement, c’était plein de maladresses. Les jeunes dessinateurs maintenant sont beaucoup plus « techniques » et très performants graphiquement mais on essaie de les formater, ils travaillent à l’ordinateur, ils ont des styles qui ont tendance à se ressembler et puis on leur fait faire ce que les gens ont envie de lire et c’est un peu dommage.

Q- Justement, quel œil portes-tu sur le traitement du rock dans la BD aujourd’hui ?

J’adore ce que fait MO/CDM avec Gaël (« Les Blattes ») ou avec Julien/CDM (« Cosmik Roger »). On trouve cet esprit Rock chez pas mal d’auteurs mais des séries de BD purement Rock qui traitent des groupes, de leurs galères…il n’y en pas tant que ça. Je suis toujours heureux de lire des œuvres actuelles. Je trouve que la BD évolue bien. Le seul vrai problème, c’est qu’il y en a peut-être un peu trop et que le marché est saturé. Les lecteurs de BD ont parfois un rejet parce qu’on leur propose trop de choses et souvent les mêmes.

Q- Reverra-t-on encore Lucien dans d’autres aventures autour du Rock ?

Je continue Lucien mais je n’ai pas envie de refaire l’histoire du groupe. Je ne veux pas lasser en racontant la reformation du groupe de Lucien, les tournées, l’enregistrement de disques, etc… On peut imaginer que ça va bien marcher pour eux. Peut-être que par la suite, je reviendrai vers le rock’n roll mais pas pour l’instant.

Q- En paraphrasant Flaubert, peut-on dire « Lucien, c’est toi ? »

Il y a de plus en plus de moi dans Lucien. Ca ne l’était pas au début et puis petit à petit, je me suis projeté dans Lucien, plus dans certaines histoires, comme « Lulu s’maque » par exemple et moins dans d’autres. Par contre dans les deux derniers albums, Lucien a 50 ans, il a des enfants, là c’est quasiment du copier-coller dans certaines situations comme le conflit entre la Play Station et les devoirs à faire du gamin, la femme scotchée sur My Space ou Facebook, la fille qui écoute la musique à fond et qui t’envoie péter à la moindre réflexion…

Mais sinon, Lucien redevient Lucien avec ses copains, sa musique. Je crois que l’on est nombreux, à l’approche de la retraite, à avoir envie de revenir à nos premières émotions de jeunesse. Je pense qu’il y a beaucoup de lecteurs de « Lucien » qui ont passé la cinquantaine et se retrouvent de nouveau dans ce personnage avec peut-être la même envie de remonter un groupe. « Rock’n roll never die » comme on dit !

© Editions L’àpart 2011

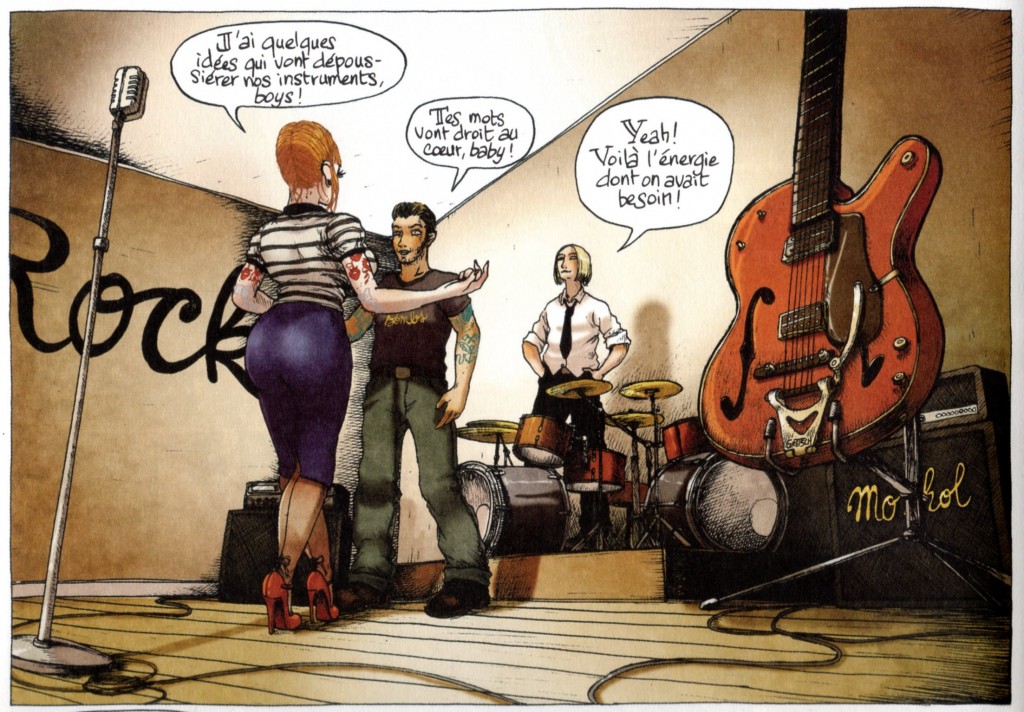

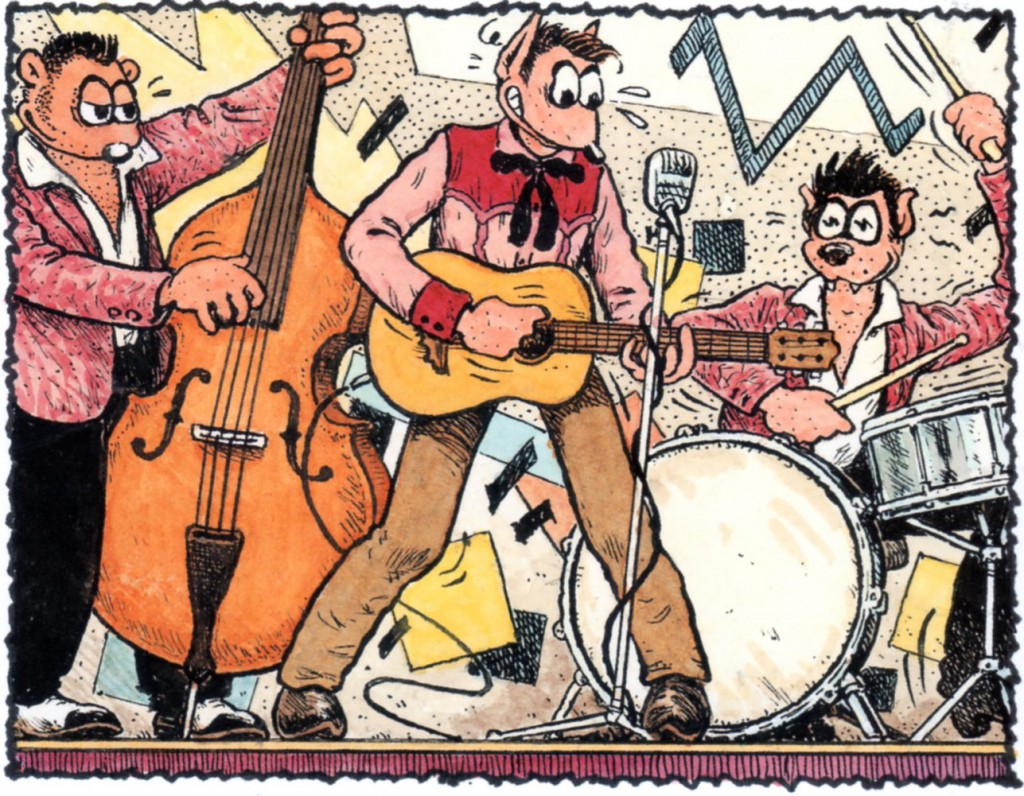

The Four Roses (rien que le titre en forme de clin-d’oeil nous promet déjà un récit bien rock’n roll), recèle une intrigue qui envoie le lecteur de la Meuse aux States comme une lettre à la Poste et qui à l’instar de ses protagonistes offre le prétexte à de réjouissantes retrouvailles avec les sources de la BD Rock. Comme au bon vieux temps de Métal Hurlant et des albums souples aux couvertures flashy des Humanos. Sauf qu’ici l’objet a un peu plus de gueule, comme toute la production Futuropolis, soit dit en passant.

The Four Roses (rien que le titre en forme de clin-d’oeil nous promet déjà un récit bien rock’n roll), recèle une intrigue qui envoie le lecteur de la Meuse aux States comme une lettre à la Poste et qui à l’instar de ses protagonistes offre le prétexte à de réjouissantes retrouvailles avec les sources de la BD Rock. Comme au bon vieux temps de Métal Hurlant et des albums souples aux couvertures flashy des Humanos. Sauf qu’ici l’objet a un peu plus de gueule, comme toute la production Futuropolis, soit dit en passant. Qu’il s’agisse d’un troquet de banlieue cradingue, d’une rue de Louisiane ou d’une salle des fêtes des Swinging Fifties des bases militaires franchouillardes où les Amerloques instillaient leur délicieux venin de décibels dans la caboche et les jambes des Frenchies, on y est. Et puis, c’est un pur plaisir de retrouver les tronches Rock’n Roll, avec ces regards perçants comme un cran d’arrêt, que seul Jano est capable de rendre aussi expressives. On sent qu’il s’est offert une cure de jouvence au travers de ces 74 planches, une première pour lui.

Qu’il s’agisse d’un troquet de banlieue cradingue, d’une rue de Louisiane ou d’une salle des fêtes des Swinging Fifties des bases militaires franchouillardes où les Amerloques instillaient leur délicieux venin de décibels dans la caboche et les jambes des Frenchies, on y est. Et puis, c’est un pur plaisir de retrouver les tronches Rock’n Roll, avec ces regards perçants comme un cran d’arrêt, que seul Jano est capable de rendre aussi expressives. On sent qu’il s’est offert une cure de jouvence au travers de ces 74 planches, une première pour lui.

Follow

Follow