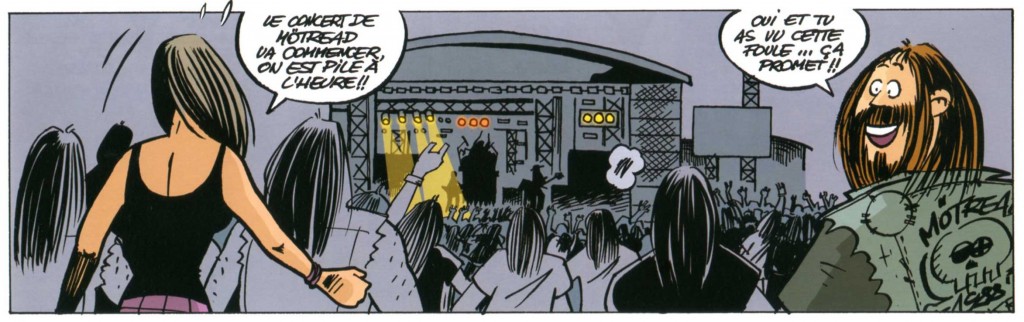

Les concerts de Rock, c’est dangereux. Tout le monde sait ça. C’est plein de jeunes gens sales et fortement alcoolisés, qui fument des substances illicites et qui s’abrutissent les tympans avec une bouillie sonore qu’ils appellent de la musique. Le pire, ce sont les concerts de Punk ou de Métal. Là, on touche le fond et on creuse dans la fange. Tous ces petits crétins hurlent comme des singes qu’on égorge, brandissent leurs poings en faisant le signe du Diable, se rentrent dedans et se marchent dessus avec un grand sourire idiot.

Il y a même des filles. Elles sont encore pires que les garçons. Et spécialement l’héroïne de Rock Zombie ! En se rendant au festival de Rock du même nom, elle réclamait sa dose de décibels, de bière et de violence et elle a été servie, au delà de ses espérances. A force de jouer avec les forces du mal, il fallait bien que celles-ci se manifestent pour de bon. Le Rock a transformé ces dégénérés en zombies, avides de sang et de chair fraiche. Du coup, la donzelle a dû exterminer tous ces monstres à coup de guitare électrique puis s’en est allé vers le soleil couchant, ses Doc’ piétinant avec indifférence les cadavres putrides.

Il y a même des filles. Elles sont encore pires que les garçons. Et spécialement l’héroïne de Rock Zombie ! En se rendant au festival de Rock du même nom, elle réclamait sa dose de décibels, de bière et de violence et elle a été servie, au delà de ses espérances. A force de jouer avec les forces du mal, il fallait bien que celles-ci se manifestent pour de bon. Le Rock a transformé ces dégénérés en zombies, avides de sang et de chair fraiche. Du coup, la donzelle a dû exterminer tous ces monstres à coup de guitare électrique puis s’en est allé vers le soleil couchant, ses Doc’ piétinant avec indifférence les cadavres putrides.

C’était en 2005 et nous croyions être définitivement débarrassés de cette Virago. Mais Tanxxx a de la suite dans les idées et a décidé de la remettre dans le circuit avec un deuxième tome intitulé Faire danser les morts.

Encore plus de Rock et de zombies avec en prime, cette fois, de la couleur ! L’héroïne, de retour au bercail, s’aperçoit que toute la ville est infectée de zombies. Après avoir zoné quelques jours à la recherche de produits de première nécessité (bières, clopes et croque-monsieurs), elle va finir, pour tenter de venir à bout de ces créatures, de s’allier à une bande de mecs.

Ces derniers, en organisant des concerts Punk zombifiés, avec des groupes qu’ils ont réussi mettre de côté, ont découvert que l‘état de zombie n’est pas rédhibitoire et que la musique peut les ramener à la vie. Ça ouvre des perspectives. Le problème c’est que la musique écoutée majoritairement dans notre douce France, avant qu’elle ne soit infestée par les cadavres ambulants, cette soupe populaire servie à grandes louches par la caste dominante des flics et des banquiers n’a rien à voir avec le Rock bruitiste et libertaire prisé par la Punk et ses compagnons. Johnny Halliday (lui, avec la DHEA et la chirurgie esthétique, ça fait longtemps qu’il avait viré zombie) contre Unsane… la construction du nouveau monde idéal, c’est pas gagné.

On l’aura compris, ce deuxième opus bastonne encore plus que le premier. Un scénario plus étoffé, des dialogues pêchus et un dessin sous influence Comics trash, du vrai graphisme Rock. Le personnage de cette nana qui n’a froid nulle part et affectionne le Rock qui dépote est tout à fait de bon aloi par les temps qui courent. Et puis se payer la trogne du Belge défiscalisé, chais pas pour vous, mais moi, ça me met toujours en joie.

Avec Faire danser les morts, l’année 2013 démarre fort !

Archives pour la catégorie Chroniques

Just Gimme Indie Rock !

L’avantage d’un blog, toujours en activité s’entend, c’est qu’on peut en causer n’importe quand sans donner l’impression aux branchés qui arpentent les voies les plus obscures du Web d’avoir découvert l’eau tiède. Alors que la relative jeunesse de mon bouquin et du site m’a conduit à chroniquer des œuvres qui avaient pas mal de bouteille (quoique toujours gouleyantes !), j’ai découvert récemment au dernier festival de Saint Malo (2012,  je précise pour ceux qui liront cette chronique lors du prochain millénaire) l’opus de Mister Half Bob. De retour dans mon doux foyer, je suis allé voir de quoi il retournait sur la Toile. Le blog s’appelle Gimme Indie Rock ! dont les bonnes feuilles plus des inédits ont été édités en albums au titre éponyme (avec juste un Just devant pour le dernier paru en 2012)

je précise pour ceux qui liront cette chronique lors du prochain millénaire) l’opus de Mister Half Bob. De retour dans mon doux foyer, je suis allé voir de quoi il retournait sur la Toile. Le blog s’appelle Gimme Indie Rock ! dont les bonnes feuilles plus des inédits ont été édités en albums au titre éponyme (avec juste un Just devant pour le dernier paru en 2012)

Parlé-je ici de l’un ou de l’autre ? Des deux en fait et peu importe. Ce qui compte c’est la démarche de l’auteur qui dans sa finalité se rapproche pas mal de celle des sieurs Damprémy et Terreur Graphique dans La Musique Actuelle pour les sourds et malentendants, à savoir partager un gout immodéré pour le Rock branché et notamment underground, réservé aux initiés (ceux qui connaissent déjà et ceux qui vont connaître et donc rentrer dans le cercle).

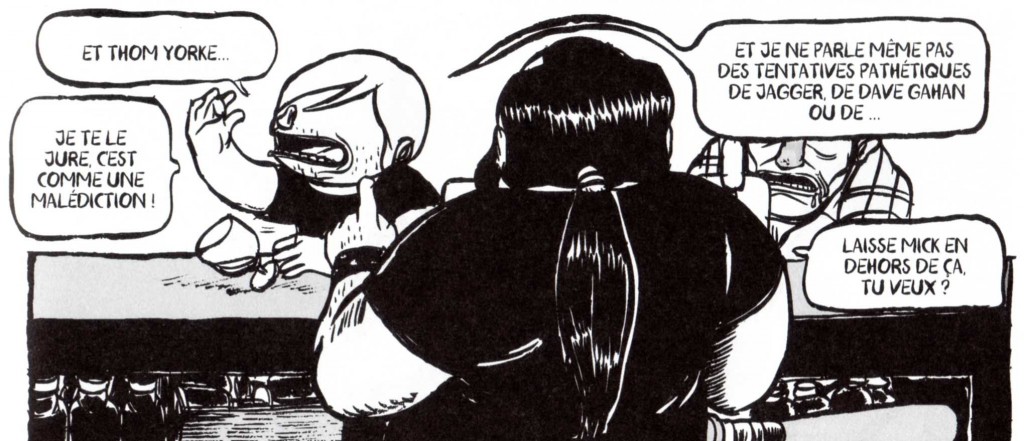

Dans son blog, Half Bob illustre les affres de cette passion sans limite et livre en images ses coups de cœur, surtout et ses déceptions ou ses dégouts un peu. Autobiographie, autodérision et parodie sont régulièrement au gout du jour avec parfois une pointe didactique pour rappeler aux mécréants de quoi il retourne quand il s’agit de parler de groupes ou d’artistes dont la liste des aficionados tiendrait facilement sur un ticket de métro, cela même si les grands noms du Rock indépendant (Pixies, Nirvana, Dinosaur Jr, Smashing Pumpkins…) sont aussi évoqués.  C’est dans la narration de grands moments de solitude du fan de Rock avec un dessin ultra caricatural qui en accentue l’effet comique, qu’Half Bob excelle tout particulièrement. On retrouve dans l’évocation de ces tranches de vie pas toujours glorieuses la même veine que Fabcaro avec son excellent Like a Steak Machine.

C’est dans la narration de grands moments de solitude du fan de Rock avec un dessin ultra caricatural qui en accentue l’effet comique, qu’Half Bob excelle tout particulièrement. On retrouve dans l’évocation de ces tranches de vie pas toujours glorieuses la même veine que Fabcaro avec son excellent Like a Steak Machine.

Au fil du temps, le blog, mine de rien, commence à constituer une petite encyclopédie du Rock indé dans laquelle on peut naviguer à loisir, grâce à un judicieux archivage alphabétique. De quoi découvrir plein d’artistes méconnus mais forcément géniaux si l’on en juge par l’enthousiasme avec laquelle l’auteur nous les présente. Rien que ça mérite bien qu’on aille y cliquer sans retenue, tout en feuilletant les pages du bouquin pour les plus dextres.

La chronique du premier tome, c’est par là et l’interview d’Half Bob, par ici

45 Tours Rock

Dessins et textes : Hervé BOURHIS

J’avoue qu’au début, je me suis dit : « Hervé Bourhis nous refait le coup du Petit livre Rock et du Petit Livre Beatles mais cette fois-ci il s’est pas foulé ». Avec ce nouvel opus qui reprend le format d’une BD classique, on est en effet loin de la densité des deux ouvrages précédemment cités. Cette sélection de 45 tours ayant compté dans l’histoire du Rock (au moins, on reste dans le même concept du calembour sobre pour ce qui est du titre) librement choisis par l’auteur ne risque-t-elle pas de souffrir la comparaison avec ses illustres prédécesseurs ?

Passé cette première réticence, je commence la lecture de la chose. L’approche est moins graphique que dans les Petits Livres… et beaucoup plus ordonnée. Contrairement au patchwork débridé dont l’auteur avait fait sa marque de fabrique, chaque page est ici bâtie sur la même charte graphique, strictement respectée : une reproduction de la pochette originale (un exercice de style que l’auteur apprécie particulièrement), sous-titrée par la genèse du disque, le tout encadré par deux strips, un vertical et un horizontal, qui offrent une mise en perspective de l’œuvre, émaillée de citations, d’anecdotes, de comparaisons avec d’autres groupes ou artistes ayant œuvré (ou plagié) dans la même veine et plein de petits clins d’œil humoristiques ou ludiques, autre pêché mignon de Bourhis.

Passé cette première réticence, je commence la lecture de la chose. L’approche est moins graphique que dans les Petits Livres… et beaucoup plus ordonnée. Contrairement au patchwork débridé dont l’auteur avait fait sa marque de fabrique, chaque page est ici bâtie sur la même charte graphique, strictement respectée : une reproduction de la pochette originale (un exercice de style que l’auteur apprécie particulièrement), sous-titrée par la genèse du disque, le tout encadré par deux strips, un vertical et un horizontal, qui offrent une mise en perspective de l’œuvre, émaillée de citations, d’anecdotes, de comparaisons avec d’autres groupes ou artistes ayant œuvré (ou plagié) dans la même veine et plein de petits clins d’œil humoristiques ou ludiques, autre pêché mignon de Bourhis.

Ça commence par Be-Bop-A-Lula et ça se termine par You Really Got Me. Un classement alphabétique donc mais qui n’interdit pas une lecture non linéaire que j’ai rapidement adoptée au fil des pages, en picorant au gré de mes humeurs. Et tout comme avec le Petit Livre Rock, j’ai retrouvé la même addiction. Il faut dire que la formule est sacrément efficace, imparable comme un bon vieux riff en trois accords. D’abord le choix de ces 45 perles est assez incontestable, car l’on y retrouve des classiques du Rock dans tous les styles du noble art. Ensuite, le ton, mélange équilibré d’érudition (sans pédanterie) et d’humour. Avec quand même une pointe de nouveauté apportée par une mise en couleurs qui sert parfaitement le graphisme sobre et dynamique de l’auteur, décidément l’un des plus à mon goût dans le petit monde de la BD Rock.

Avec ces 45 tours qui tournent à plein tubes, Hervé Bourhis ajoute une nouvelle pierre à son œuvre d’exégète graphique du Rock et l’on ne peut que souhaiter que ça dure.

Frank Zappa Comics Tribute

Dessins et scénario : Collectif

Pénétrer dans l’univers de Frank Zappa, c’est un peu comme de se lancer dans un marathon : si l’on n’est pas correctement préparé, on risque fort d’abandonner bien avant d’avoir trouvé son second souffle. Se confronter aux élucubrations sonores du génial compositeur nécessite d’avoir une culture musicale musclée à force de moult écoutes de rock progressif, de jazz, de blues, de musique contemporaine… entre autres ou à défaut de posséder une ouverture d’esprit large comme le Grand Canyon, sachant qu’être doté des deux peut au final s’avérer insuffisant.

Et pour évoquer en images l’œuvre protéiforme d’une des plus excentriques légendes du Rock, le point de vue de plusieurs auteurs est plutôt de bon aloi, d’autant que les collectifs en BD sont devenus monnaie courante, spécialement quand il s’agit illustrer l’oeuvre ou la vie de musiciens.

Et pour évoquer en images l’œuvre protéiforme d’une des plus excentriques légendes du Rock, le point de vue de plusieurs auteurs est plutôt de bon aloi, d’autant que les collectifs en BD sont devenus monnaie courante, spécialement quand il s’agit illustrer l’oeuvre ou la vie de musiciens.

Sur le plan musical, Zappa était un explorateur et un aventurier infatigable. Sur le plan corporel, il attachait une importance particulière à sa moustache ainsi qu’à l’odeur de ses pieds. Sur le plan pathologique, il était un fumeur compulsif.

Ces caractéristiques essentielles de la vie de Zappa, auxquelles il faut ajouter un esprit libertaire sans concessions, ont inspiré les dessinateurs de cet effort collectif. Cet hommage à Zappa est ainsi fidèle à son œuvre et c’est sa plus grande réussite : foutraque, anarchique, irrévérencieux, original, inventif, parfois surréaliste au point de friser l’abscons (les mauvaises langues diront que c’est une contraction d’absolument con). Pas sûr néanmoins qu’il donne envie aux néophytes d’aller y voir de plus près. Pas grave, nous resterons de la sorte entre gens de bonne compagnie, n’est-il pas ?

Alfred Von Bierstüb

A l’instar de ce qui se passe en musique, la BD Rock ne cesse d’enrichir sa palette de nouveaux thèmes et personnages illustrant ses différentes chapelles. C’est ainsi que l’on voit de plus en plus s’épanouir sur les planches à dessins ces jeunes gens fascinés par le Diable et l’Enfer, exhibant leurs tignasses, leurs attributs pileux, leurs clous et autres accessoires plus ou moins contondants. Cette bande de joyeux drilles compte désormais un nouveau membre en la personne d’Alfred Von Bierstüb, un Métalleux bon teint et, osons le dire, malgré l’incompréhension que pourrait susciter l’expression auprès des masses peu au fait des subtilités de cette culture, bon enfant.

Car Alfred est un brave type, un mec sympathique, généreux, enthousiaste, tout à fait fréquentable comme en témoigne la présence à ses côtés de sa compagne, la ravissante Gott, dont les qualités plastiques se doublent aux yeux de l’élu de son cœur du même penchant inconditionnel pour la distorsion, les éructations, les décibels gras et les cornes du diable… le Métal quoi, et sous toutes ses formes.

Car Alfred est un brave type, un mec sympathique, généreux, enthousiaste, tout à fait fréquentable comme en témoigne la présence à ses côtés de sa compagne, la ravissante Gott, dont les qualités plastiques se doublent aux yeux de l’élu de son cœur du même penchant inconditionnel pour la distorsion, les éructations, les décibels gras et les cornes du diable… le Métal quoi, et sous toutes ses formes.

Ce premier album nous permet de faire connaissance avec le héros barbu, sa dulcinée, son groupe et bien sûr la musique douce et romantique qui fait sa joie. La BD de Janpi s’inscrit un peu dans la même mouvance que Les Musicos ou Rock’n’Vrac de Michel Janvier avec un humour tous publics ayant choisi le gag pour faire connaître cette forme de Rock extrême et outrancière qui suscite souvent le rejet, l’effroi et la moquerie des mécréants qui, à l’instar du grand penseur belge défiscalisé, assimilent cheveux longs et idées courtes. Death, Black, Heavy…les péripéties d’Alfred évoquent et détournent quelques clichés de cette culture qui fleure bon le vieux cuir et la bière fermentée. Surtout, il démystifie l’image du fan de Métal qui dans le privé se révèle un amateur de Rock comme un autre, débonnaire et bien élevé, juste doté d’un peu plus de poils et de cheveux.

Freddie et moi

Dessins et scénario : Mike Dawson

Il y a ceux qui collectionnent les enregistrements pirates, le moindre pin’s et même les sous-vêtements. Ceux qui hurlent comme des hystériques, font le siège des hôtels, s’infiltrent backstage. Les plus dévoué(e)s vont jusqu’à faire le don de leur corps, d’autres virent schizos et se transforment en pâles copies, sosies bouffonesques pour foires aux cochons, quinzaines commerciales ou discothèques rurales. Et puis il y a ceux pour qui la rockstar n’est pas une divinité mais juste une présence au quotidien, un compagnon, un confident, un ami qui fait partie de leur vie ans sans pour autant la résumer.

Mike Dawson a neuf ans quand son grand-frère lui file une cassette (vous savez, cette petite bande magnétique qui permettait de copier impunément des disques et que les grandes maisons de disques voyaient comme l’instrument maléfique de leur déclin). Cette pierre philosophale contient une compil de Queen et c’est alors que la vie de Mike… eh bien non, son existence n’est pas transformée radicalement, comme après une révélation divine. L’intoxication royale se fait progressivement, inexorablement. L’auteur va devenir, comme tant d’autres, un fan du quatuor british. Un inconditionnel découvrant et aimant tout le répertoire du groupe, des titres les plus rock aux tubes grand public, apprenant les paroles par cœur, imitant les poses de Freddie Mercury.

Dans cette chronique autobiographique, Mike Dawson se livre sans détour. Il parle de choses simples et banales qui construisent une existence, entre une famille unie et sans histoire, les querelles avec sa sœur, les doutes de l’adolescence, les premières amours. A chaque étape de cet apprentissage de la vie, suite de rites initiatiques, Queen est présent, avec une chanson pour illustrer chacun de ces moments décisifs (dont le départ de sa Grande Bretagne natale vers les Etats-Unis n’est pas le moindre) et même parfois offrir une échappatoire ou un support à l’imagination. Au futur artiste que va devenir Dawson, Freddie Mercury offre une source d’inspiration au quotidien, un modèle fascinant, à l’instar des super-héros qu’il reproduit sur ses carnets de dessin.

La rockstar n’est pas décrite comme une entité abstraite et intouchable mais comme un guide, un autre grand-frère. On y comprend à quelle point cette passion, bien loin d’être aliénante et obsessionnelle (même si l’auteur emploie le terme) est fondatrice et constitue la clé de l’évolution de l’enfance vers l’âge adulte. Freddie et moi illustre bien ce va et vient permanent entre rêve et réalité, si particulier à la relation intime que le fan entretient avec son idole.

Le meilleur exemple en est la mort de Freddie Mercury qui touche le jeune Mike au plus profond, autant que le fera plus tard la mort de sa grand-mère. Dawson dépeint ainsi de façon lucide une passion fidèle et tenace qu’il assume à tous les âges de sa vie et qui se renforce avec le temps.

Un beau portrait de fan et un bel hommage à l’un des groupes les plus originaux mais aussi l’un des plus controversés de l’histoire du Rock.

La Musique Actuelle pour les sourds et malentendants

Dessins : TERREUR GRAPHIQUE – Textes : Jack DAMPREMY

A ceux qui pensent sincèrement que des groupes comme U2 font partie des plus grands groupes de l’histoire du Rock, sans forcément déconseiller la lecture de ce livre, on adressera quand même un avertissement courtois mais ferme : vous risquez de découvrir (ou du moins d’entrevoir) des trucs et Dieu sait que les révélations sont parfois douloureuses à ceux qui vivaient jusqu’alors dans l’obscurité.

Et en parlant d’obscurité, on est justement en plein dedans. Tindersticks, Daniel Johnston, Richey James… ça vous dit rien ? Tant pis pour vous ! Car la démarche de La Musique Actuelle pour les sourds et malentendants (je le cite in extenso une fois, mais n’y revenez pas) est de parler des contrées sombres et farouches de l’underground, celui des vrais branchés, aficionados revêches et obstinés de groupes ou d’artistes dont le fan club pourrait tenir sans problè me son assemblée générale dans une piaule de cité universitaire (ou une chambre de bonne parisienne pour les plus aisés).

me son assemblée générale dans une piaule de cité universitaire (ou une chambre de bonne parisienne pour les plus aisés).

En une suite de chroniques débridées et délurées, tant dans le propos que dans le graphisme, sont évoqués ces rockers émancipés, apôtres d’un Punk intello, d’un Rock noisy, d’une Pop désabusée, d’une Soul dilettante, d’un Electro déphasé… en fait, il suffit de mettre un Post devant chaque style.

Comme pour la musique, la lecture de la BD actuelle (non, je dirais pas « nouvelle » !) requiert une éducation de base et un minimum d’ouverture d’esprit, ça n’est pas donné à tout le monde. L’approche n’est pas sans rappeler celle d’un Jean-Christophe Menu, le ton pédagogique en moins. Les plus érudits auront ainsi la confirmation qu’ils appartiennent bien à l’élite des amateurs de Rock et les autres s’offusqueront de ne pas en faire partie, soit par jalousie, soit par dédain.

Pourtant, on ne pourra reprocher à La Musique Actuelle son élitisme. Certes, les jugements sont définitifs et les sentences prononcées à l’encontre du Mainstream irrévocables (mais souvent fondées). Mais, à  moins d’être complètement ignare, on n’y parle pas exclusivement d’illustres inconnus dont les ventes ont l’élégance de ne pas dépasser les quatre chiffres, et ensuite et surtout parce que tout ça est quand même le prétexte à raconter des conneries. L’humour est ici gras, provocateur, libidineux, ostensiblement de mauvaise foi mais non dénué d’autodérision. Le postulat est bien celui adopté par tous les accrocs du binaire primaire : parler inlassablement de ce qui les fait remettre un nouveau disque sur, ou à la rigueur dans, la platine (on évitera de parler de MP3, nous sommes entre gens distingués) et d’aller galérer dans les concerts pour y traquer la nouveauté, la perle rare. La volonté de partager ça est évidente, sinon, ben, les auteurs n’auraient pas fait le bouquin. Ironie suprême, l’auteur vient de récolter le prix coup de cœur du festival Quai des Bulles de Saint Malo. En route vers la gloire et le Mainstream ?

moins d’être complètement ignare, on n’y parle pas exclusivement d’illustres inconnus dont les ventes ont l’élégance de ne pas dépasser les quatre chiffres, et ensuite et surtout parce que tout ça est quand même le prétexte à raconter des conneries. L’humour est ici gras, provocateur, libidineux, ostensiblement de mauvaise foi mais non dénué d’autodérision. Le postulat est bien celui adopté par tous les accrocs du binaire primaire : parler inlassablement de ce qui les fait remettre un nouveau disque sur, ou à la rigueur dans, la platine (on évitera de parler de MP3, nous sommes entre gens distingués) et d’aller galérer dans les concerts pour y traquer la nouveauté, la perle rare. La volonté de partager ça est évidente, sinon, ben, les auteurs n’auraient pas fait le bouquin. Ironie suprême, l’auteur vient de récolter le prix coup de cœur du festival Quai des Bulles de Saint Malo. En route vers la gloire et le Mainstream ?

Haddon Hall

Les biographies de grands noms du Rock en bandes dessinées sont devenus monnaie courante, avec du bon, voire du très bon et du franchement moins bon. Il faut dire que l’exercice est exigeant et que sa principale difficulté est sans doute de rester fidèle à la réalité tout en adoptant sa propre vision, au risque de tomber dans la chronique béate ou la plate biographie chronologique. Spécialement quand on s’attaque à une légende dont il n’est pas évident de retracer toute la carrière. Ou alors… on choisit (et donc on renonce) une tranche, une étape de préférence décisive et on traite le sujet dans le détail.

C’est ce que Néjib a entrepris de faire en se frottant au plus grand artiste de la Brit Pop (si l’on met de côté la bande des quatre grands groupes sixties qu’il serait injurieux pour le lecteur de lister), Mister David Jones alias Bowie. Et plutôt que de narrer l’un des chapitres glorieux de la genèse du Thin White Duke, il a préféré s’intéresser à une période moins glamour, avant le Glam justement et avant que le succès n’arrive. Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie…

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie…

Le parti pris de Néjib est justement ce qui fait l’un des principaux intérêts de ce livre : montrer l’artiste qui se cherche encore et n’est pas sûr d’arriver à traduire ce qu’il a dans sa tête. Avec un graphisme minimaliste mais élégant, tout à fait adapté au dandysme de Bowie (y’a pas de hasard) et une mise en couleurs chatoyante qui évoque le swinging London de l’époque, Haddon Hall se concentre sur l’essentiel, à savoir décortiquer le processus créatif, fait de doutes, de reculades, de petites trahisons, d’instants de grâce et de petits détails du quotidien. Le personnage complexe de Bowie en ressort ainsi avec plus de relief. Un musicien talentueux mais pas un génie éthéré et sans faille, capable de grands moments tout comme de petites bassesses, inhérentes à un égocentrisme et une vanité qui lui permettront de se distinguer de la masse.

L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.

L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.

Au final, Haddon Hall est un livre indispensable pour les fans de Bowie et de Pop anglaise en général. Ce qui, pour un premier album, place d’emblée Néjib dans la catégorie des auteurs de BD qu’il va falloir surveiller de près.

The Zumbies – Heavy Rock Contest

Dessins : JULIEN – Textes : Yan LINDINGRE

On avait quitté les Zumbies dans la moiteur marécageuse d’une campagne française aux relents de Bayou, réglant leurs comptes à une horde de cul-terreux cathos intégristes. On les retrouve en compétition avec la fine fleur du Rock sataniste, horrifique et déviant au Heavy Rock Contest de Woodtonguestock, dont le vainqueur gagnera l’insigne honneur d’enregistrer un 45 tours aux studios 666 de Fire Island.

Et déjà un sentiment familier anime le lecteur, celui de retrouver de vieilles connaissances, doublé de l’intuition que ces monstres électriques sont partis pour faire de vieux os.

Ce qui faisait le charme sanglant du premier album se confirme ici. The Zumbies, c’est comme un morceau des Cramps ou des Ramones, brut, cradingue, agressif et sans concessions. Pas d’intrigues alambiquées et de multiples niveaux de lecture. Sur fond de Rock lourd et râpeux, ça finit toujours par tronçonner, éventrer et gicler à grands jets, avec toutes sortes d’instruments contondants (même une basse rutilante peut s’avérer une sulfateuse dévastatrice !). Au menu : décibels, boyaux sanguinolents et cervelles savoureusement dégustées par ces gourmets décharnés.

Ce qui faisait le charme sanglant du premier album se confirme ici. The Zumbies, c’est comme un morceau des Cramps ou des Ramones, brut, cradingue, agressif et sans concessions. Pas d’intrigues alambiquées et de multiples niveaux de lecture. Sur fond de Rock lourd et râpeux, ça finit toujours par tronçonner, éventrer et gicler à grands jets, avec toutes sortes d’instruments contondants (même une basse rutilante peut s’avérer une sulfateuse dévastatrice !). Au menu : décibels, boyaux sanguinolents et cervelles savoureusement dégustées par ces gourmets décharnés.

Cette éruption de violence grandguignolesque n’a qu’un seul but : servir la cause du Rock’n Roll dont les clichés revisités hantent les pages de l’album. A noter que Julien/Cdm s’est vraiment déchainé et nous livre de superbes planches, denses, touffues, un régal pour la rétine.

De l’humour potache, transgressif et défoulatoir, à s’envoyer à fond les potards. De la pure BD Rock quoi !

Pour les non-initiés : la chronique du premier album

Kebra

Dessins et textes : TRAMBER et JANO

Kebra est avec Lucien et Les Closh, le troisième membre de ce triumvirat de héros qui marquent l’avènement de la BD Rock en France, dans les pages de Métal Hurlant.

Si l’on devait définir Kebra en quelques mots, on pourrait dire qu’il s’agit d’une version trash de Lucien, un Lucien qui serait passé du côté obscur. Ce serait certes lapidaire mais tout de même suffisamment évocateur.

Car le héros à tête de rat, créé en 1979 par Tramber et Jano a beaucoup de points communs avec le rocker à la banane métallique de Frank Margerin. A l’instar de Lucien, Ricky et consorts, Kebra est un loubard de banlieue qui joue du Rock dans un groupe et vit ses premières aventures dans Métal Hurlant. Il porte la panoplie traditionnelle des rockers éternels : jean, santiags et perfecto. La comparaison s’arrête là. Car si on voit Lucien et ses potes, à leurs débuts, chouraver une mobylette ou se castagner de temps à autre, ils vont vite s’assagir pour devenir des rockers sympathiques, de bons p’tits gars dans le fond.

Kebra et sa bande sont eux de vraies racailles rock’n roll. D’authentiques outlaws qui rackettent les bourgeois, braquent des bureaux de poste et s’attaquent même au Père Noël. De vrais, affreux, sales et méchants, sans aucune morale, que seule surpasse dans la voyouterie la redoutable bande à Kruel. Heureusement que ce dernier existe d’ailleurs car en faisant de Kebra son souffre-douleur il contribue largement à le rendre un tant soit peu sympathique.

Kebra sévit dans une banlieue cradingue, aux immeubles décrépis, aux rues défoncées et jonchées d’immondices. Les auteurs ont choisi de dépeindre la zone dans ses aspects les plus glauques, une jungle où seuls les bad boys arrivent à survivre. Et qui dit jungle dit faune. Le graphisme animalier permet d’affubler les personnages des trognes carnassières, loups, crocos, serpents, rapaces et bien sûrs rats avec Kebra, le héros au regard noir qui lui donne cet air de dément shooté aux amphétamines.

Kebra sévit dans une banlieue cradingue, aux immeubles décrépis, aux rues défoncées et jonchées d’immondices. Les auteurs ont choisi de dépeindre la zone dans ses aspects les plus glauques, une jungle où seuls les bad boys arrivent à survivre. Et qui dit jungle dit faune. Le graphisme animalier permet d’affubler les personnages des trognes carnassières, loups, crocos, serpents, rapaces et bien sûrs rats avec Kebra, le héros au regard noir qui lui donne cet air de dément shooté aux amphétamines.

Ajoutés à cela des dialogues fleuris qui pourraient utilement figurer dans un manuel d’argot et de verlan, Kebra ferait presque figure de documentaire sur la banlieue s’il n’y avait cet humour noir et ces récits atomisés où le héros se retrouve dans les situations les plus improbables avec de temps à autres une escapade vers la science-fiction.

Accessoirement, Kebra est chanteur et guitariste du groupe Les Radiations. Du rock graisseux, mâtiné de rock’n roll et de punk, saturé à souhait qui fait assez penser aux Ramones. Et puis il y a ces textes, énormes, dont on regrette qu’il n’aient pas été enregistrés pour de vrai. Mention spéciale pour « Le Rock’n roll me colle aux grolles », véritable manifeste drôlatique de rock premier degré.

Kebra accomplira ses méfaits jusqu’en 1985. Malgré cette courte existence, il aura eu le temps de devenir l’une des références absolues de la BD Rock.

L’interview de Jano, c’est ici

Not Quite Dead

Dessins : Gilbert SHELTON – Textes : PIC

Déjà, rien qu’avec un nom de groupe comme ça, « Pas tout à fait mort » en français dans le texte, on est d’emblée dans l’ambiance. Et en effet, on se demande encore comment un tel groupe a pu voir le jour, donner des concerts et même enregistrer des disques. La magie du rock’n roll sans doute et accessoirement le talent d’un vieux briscard de la BD underground américaine, installé en France depuis 1981, Mister Gilbert Shelton, géniteur des inénarrables et définitivement fabuleux « Freak Brothers » qui ont fait les beaux jours du magazine Zap Comix.

Ces derniers s’étaient affirmés comme les chantres en BD du mouvement hippie dans les années 1970. Leurs cousins de « Not Quite Dead » prolongent le combat sur la scène d’un Rock indépendant que l’on devine vaguement Punk, mâtiné de Funk, peut-être Ska si l’on devait absolument leur coller une étiquette (rapport à la touche très « Specials » du mec officiant aux claviers).

Ces derniers s’étaient affirmés comme les chantres en BD du mouvement hippie dans les années 1970. Leurs cousins de « Not Quite Dead » prolongent le combat sur la scène d’un Rock indépendant que l’on devine vaguement Punk, mâtiné de Funk, peut-être Ska si l’on devait absolument leur coller une étiquette (rapport à la touche très « Specials » du mec officiant aux claviers).

En fait, on s’en tape complètement car le seul qualificatif qui puisse vraiment les définir est bien celui de losers, pas forcément magnifiques mais irrésistibles de drôlerie. Leurs looks, assortis comme une parade de carnaval, offrent un aperçu de tout ce que le Rock a pu produire en matière de sapes et de coupe de douilles, à commencer par le leader, Cat Whittington, bassiste et chanteur dont le crâne s’orne d’une sorte de banane à ressort tout aussi improbable que sa basse à corde unique. Les noms des personnages sont à l’avenant, tels Elephant Fingers, le guitariste, Felonious Punk, le claviériste taciturne, Thor, le batteur obèse et décérébré ou Charlie Baston, le roadie tout aussi dévoué que maladroit.

Mais attention, les « Not Quite Dead » sont des professionnels coachés par une manageuse, sexy comme un tiroir-caisse qui parvient à leur dégotter des concerts, parfois sur de grandes scènes (du moins par la taille) et même des enregistrements en studio.

Cat et sa bande ne sont pas pour autant des génies. Leur manque de culture musicale est d’ailleurs revendiqué et sert d’argument à plusieurs gags. Mais leur énergie et leur feeling sont communicatifs et leur fidélité à la cause du Rock irréprochable.

Cat et sa bande ne sont pas pour autant des génies. Leur manque de culture musicale est d’ailleurs revendiqué et sert d’argument à plusieurs gags. Mais leur énergie et leur feeling sont communicatifs et leur fidélité à la cause du Rock irréprochable.

Alternant des gags en une planche et des histoires en plusieurs pages, les aventures de « Not Quite Dead », plus loufoques les unes que les autres, passent en revue tous les gimmicks du Rock, mais derrière le burlesque des situations, se révèle une vraie connaissance du quotidien d’un groupe, Shelton étant lui même pianiste et chanteur, ce qui ne donne que plus de relief à ces caricatures réjouissantes.

La destruction d’un studio d’enregistrement, un concert pour un gala de soutien d’un parti politique ou des expérimentations sonores en tout genre sont quelques-uns des morceaux de bravoure que propose cette anthologie du dérisoire rock’n clownesque, à lire absolument pour être sûr de ne pas tout à fait mourir idiot.

© Editions L’àpart 2011

Les identités remarquables

Dessins et textes : Benoît BARALE

Ça commence souvent comme ça. Dans une chambre d’adolescent, avec une guitare et l’envie de crier, de provoquer, de prouver qu’on existe et que l’on a son mot à dire dans ce grand merdier auquel on ne comprend pas grand-chose.

Ah, faire du Rock, le gros challenge, quand on maîtrise tout juste son instrument et qu’on ne sait pas trop quoi mettre dans ses textes, à part sa fougue et sa libido de teenager, avec comme handicap supplémentaire d’être né du mauvais côté de la Manche et de l’Atlantique, spécialement quand on s’obstine à chanter en anglais. A peine plus pénalisant que d’être des filles.

Tania et Virginie forment un duo parfait de rockeuses en herbe, les Dead Pussies (cool !) dans la France de la fin des années 1980. Cure avait le maquillage en poupe, écouter Etienne Daho était encore branché, le Rock alternatif envahissait les scènes de l’Hexagone lequel découvrait l’esprit Punk avec quelques années de retard sur les Britons, comme d’habitude, mais c’était bon, frais, sans concessions. Un petit âge d’or dont il ne reste plus aujourd’hui que quelques miettes en activité, tel Didier Wampas.

Ces filles veulent composer leurs morceaux, enregistrer une maquette, faire un premier concert, devenir des déesses du Rock. Certes leur vocabulaire tant linguistique que musical les oblige à copier plus ou moins leurs idoles, comme la plupart des groupes débutants. Ca braille, ça picole, ça fume, ça s’amourache, ça vomit, ça se plante et ça repart, bref, ça s’épanouit.

Ces filles veulent composer leurs morceaux, enregistrer une maquette, faire un premier concert, devenir des déesses du Rock. Certes leur vocabulaire tant linguistique que musical les oblige à copier plus ou moins leurs idoles, comme la plupart des groupes débutants. Ca braille, ça picole, ça fume, ça s’amourache, ça vomit, ça se plante et ça repart, bref, ça s’épanouit.

Benoît Barale dépeint avec une justesse de ton épatante les doutes et les excès de ces deux adolescentes branchées. Pas de pathos ou de couplet nostalgique d’un jeune quadra sur une époque bénie et révolue. Juste une reconstitution fidèle, teintée d’humour et d’ironie. Les références musicales sont nombreuses et balisent bien le terrain en apportant encore un peu plus de crédibilité à l’intrigue.

Le récit ne commence pas sur un début fondateur et ne s’achève pas sur un dénouement bien tourné. Il montre simplement une tranche de vie de ces deux ados, comme un instantané photographique, dont on restera libre d’imaginer la suite.

Si ces identités là sont remarquables, c’est bien parce qu’elles démontrent parfaitement le théorème de la jeunesse Rock de cette époque dans une France qui dort encore « d’un sommeil profond et léthargique », à peine troublé par les rumeurs électriques de cette myriade de groupes sublimes et éphémères.

Love is in the Air Guitare

Dessins : Romain RONZEAU – Textes : Yann LE QUELLEC

Que se gausse le fan de Rock qui n’a pas une seule fois dans sa vie, ne serait-ce qu’esquisser la mimique consistant à agiter compulsivement les doigts de sa main gauche tout en imprimant à la main droite (ceci est une chronique pour droitiers mais les gauchers peuvent inverser) un mouvement saccadé de haut en bas (et en aller-retour pour les plus dextres).

D’abord, on aura bien du mal à le croire et, pire, il jettera ainsi un doute quasi irréfragable (j’ai fait Droit, ça laisse des traces) sur la sincérité de son penchant pour cette musique électrique soi-disant chère à ses esgourdes.

Quand Jimi (celui qui vient de crier « dit What I say » sort immédiatement !) Pete, Ritchie, Jimmy (y’a un piège), Angus, Johnny (l’Albinos texan, pas le Belge défiscalisé,) Keith, Carlos et consorts empoignent leur manche (désolé…) pour nous asséner un riff assassin ou un solo incandescent dont ils ont le secret, la réaction chimique produite sur nos cerveaux disponibles incite à joindre nos gestes à leurs ondes électriques.

Bien que le ridicule de cette démonstration d’extase musicale nous conduise à  en réserver la primeur à notre miroir ou à nos relations très proches, certains de nos congénères n’hésitent pas à reproduire ces mimiques en public et ont fait de cette pratique une véritable discipline artistique nommée Air Guitare, avec ses compétitions officielles et ses stars, du moins dans le milieu.

en réserver la primeur à notre miroir ou à nos relations très proches, certains de nos congénères n’hésitent pas à reproduire ces mimiques en public et ont fait de cette pratique une véritable discipline artistique nommée Air Guitare, avec ses compétitions officielles et ses stars, du moins dans le milieu.

Restait à mettre ces ingrédients dans une bonne fiction, et pourquoi pas dessinée tant qu’on y est. Entre sous-genres, on se comprend ! Love is in the Air Guitare utilise toute l’imagerie et les ingrédients disponibles sur le marché pour bâtir un récit digne d’intérêt.

Tout part, comme souvent, d’une Love Story compliquée dans laquelle se fourvoie Paul, bachelier récemment diplômé qui n’a d’yeux que pour Julie, sa belle voisine méprisante. Forcément, quand il découvre que sa dulcinée copule avec Keith, un bellâtre rocker et guitariste, son petit monde bascule et il décide de plaquer, avant même de l’avoir débutée, une mirifique carrière de comptable.

Pour attirer l’attention de l’élue de son cœur, Paul rejoint la Air Family, une académie de Air Guitaristes dirigée par Ernest, gourou philanthrope qui rêve de voir un de ses poulains conquérir le titre de champion du monde d’Air Guitare. Le jeune homme n’est peut-être pas le plus doué mais il a la chance d’avoir un certain Jimi à ses côtés…

Paul va-t-il être désigné par Ernest pour représenter la Air Family à Oulu (en Finlande), où se déroule le prochain championnat ? Va-t-il conquérir le cœur de Julie ? Va-t-il permettre à la Air Family de mettre un terme à la suprématie de la Hair Family (des pseudo-bikers pas gentils) et remporter le titre mondial ?  A partir de cet argument, le récit illustre une bonne partie des codes de cette culture iconoclaste qui détourne le côté factice et poseur du Rock et en restitue parfaitement l’énergie et la folie, entre gesticulations primales et chorégraphie improvisée.

A partir de cet argument, le récit illustre une bonne partie des codes de cette culture iconoclaste qui détourne le côté factice et poseur du Rock et en restitue parfaitement l’énergie et la folie, entre gesticulations primales et chorégraphie improvisée.

Évidemment, la candeur de l’intrigue amoureuse et du héros, tout à fait raccord avec le graphisme, peuvent prêter à sourire. Mais comme dans toute bonne histoire, ce n’est pas le but qui compte mais le chemin et celui-ci, dense et sinueux, est pavé (pas loin de 300 pages) de bonnes intentions, de personnages hauts en couleurs, d’humour, de passion et même d’un brin de poésie, conférant à cet instrument virtuel une existence tangible. Au bout du compte, on ne peut que rester admiratif de ces hurluberlus qui osent vivre leur délire sans entraves et montent sur scène pour le faire partager. Une fraîcheur toute « aérienne », et pour certains un vrai sens du spectacle, dont nombre de « vrais » rockers feraient bien de s’inspirer.

Tout ça pour dire que l’Air Guitare a désormais son manifeste en bandes dessinées.

MetaL ManiaX 2

Tremblez, braves gens, les Métalleux sont de retour ! Le temps d’écluser quelques fûts et les voilà déjà de nouveau dans les bacs des meilleurs libraires (en tout cas du mien !). Et c’est avec une joie éructante que l’on retrouve les tribulations burlesques de ces allumés du gros son. Inutile de perdre son temps en fioritures, mettons les potards à fond et allons droit au but : ce second opus est largement aussi bon que le premier, ce qui n’est pas rien quand on sait la difficulté de confirmer la réussite d’un premier album.

Tous les ingrédients qui font le charme poétique du premier tome sont là, décibels, rôts, tatouages, humour trash et références musicales. Mais les situations grivoises sont bien plus présentes qu’avant. Peut-être le printemps… en tout cas, y’a du torride et du grivois ! Et ce n’est pas le fait de Marco, le Blackeux priapique mais de Spike, le roi du pogo qui découvre une blondinette dominatrice avec qui il file le grand amour. Entre deux pintes et deux morceaux de Death, même Vince s’y met aussi.

Tous les ingrédients qui font le charme poétique du premier tome sont là, décibels, rôts, tatouages, humour trash et références musicales. Mais les situations grivoises sont bien plus présentes qu’avant. Peut-être le printemps… en tout cas, y’a du torride et du grivois ! Et ce n’est pas le fait de Marco, le Blackeux priapique mais de Spike, le roi du pogo qui découvre une blondinette dominatrice avec qui il file le grand amour. Entre deux pintes et deux morceaux de Death, même Vince s’y met aussi.

Slo et Fef ont pris le soin d’étoffer leurs six protagonistes en leur donnant un peu plus de vécu et en exploitant certaines situations échafaudées dans le premier tome. Les quelques nouveaux personnages (la meuf de Spike, les co-locs de Sam…) enrichissent vraiment l’univers.

Parmi les innovations, on notera aussi quelques gags en trois planches, exercice périlleux et exigeant dont les auteurs se tirent haut la main.

Tout ça donne un cocktail d’humour électrique, saturé d’acides gras et de décibels, jouissif à souhait dont il faut impérativement se repaitre sans plus tarder les mirettes.

Vivement le troisième et vive le lait-fraise !

Pour les non-initiés : la chronique du premier album

Le Journal

Dessins et textes : Serge CLERC

Impossible de parler BD Rock en France sans évoquer Métal Hurlant. L’apport de ce magazine créé en 1975 par Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Moebius et Bernard Farkas a été déterminant dans l’émergence du Rock sur les planches. Une épopée qui a mis un coup de pied au cul de la BD en mettant sur le devant de la scène deux sous-genres méprisés par l’intelligentsia : la Science-Fiction et le Rock, qui plus est dans un magazine de Bandes Dessinées… le comble du mauvais goût pour une sous-sous culture dont ce nouvel avatar avait comme tare subsidiaire de s’inspirer de l’underground américain.

Après l’émergence de cette nouvelle vague, la BD ne sera plus jamais la même. Parmi les auteurs qui allaient mettre de l’électricité dans leurs dessins, un trio se détache. Frank Margerin (Lucien), Dodo-Ben Radis (Les Closh) et Tramber-Jano (Kebra). Plus Serge Clerc, un quatrième mousquetaire, qui avait pour point commun avec son illustre prédécesseur dumassien (ça doit pas se dire, donc je le garde) d’être le plus jeune de la bande, un fanzineux de 17 ans qui envoie ses planches à Dionnet, un peu comme il les aurait montrées à son grand-frère. Sauf que Dionnet est à l’affut de nouveaux talents, même en devenir et qu’il repère immédiatement le potentiel du jeune Lyonnais. Il le fait venir à Paris, le bac pas encore en poche (que Clerc n’aura d’ailleurs jamais). Serge Clerc a ainsi vécu en tant qu’auteur, acteur et spectateur tous les chapitres de ce Journal de bandes dessinés pas comme les autres.

Après l’émergence de cette nouvelle vague, la BD ne sera plus jamais la même. Parmi les auteurs qui allaient mettre de l’électricité dans leurs dessins, un trio se détache. Frank Margerin (Lucien), Dodo-Ben Radis (Les Closh) et Tramber-Jano (Kebra). Plus Serge Clerc, un quatrième mousquetaire, qui avait pour point commun avec son illustre prédécesseur dumassien (ça doit pas se dire, donc je le garde) d’être le plus jeune de la bande, un fanzineux de 17 ans qui envoie ses planches à Dionnet, un peu comme il les aurait montrées à son grand-frère. Sauf que Dionnet est à l’affut de nouveaux talents, même en devenir et qu’il repère immédiatement le potentiel du jeune Lyonnais. Il le fait venir à Paris, le bac pas encore en poche (que Clerc n’aura d’ailleurs jamais). Serge Clerc a ainsi vécu en tant qu’auteur, acteur et spectateur tous les chapitres de ce Journal de bandes dessinés pas comme les autres.

Le Journal n’est pas vraiment un biopic mais plutôt une chronique mêlant autobiographie et allégorie. Avec pas moins de 232 planches, l’œuvre est dense, touffue, limite bordélique par moments, l’auteur se souciant peu de précision historique et de rigueur narrative, émaillant son récit d’une foultitude de références graphiques de l’époque, notamment des couvertures d’albums et de magazines de BD, Métal Hurlant au premier chef. Le tout forme un maelstrom d’images qui était sans doute l’un des parti pris les plus appropriés pour restituer l’aventure un peu démente de Métal Hurlant.

Une folie à l’image de son rédacteur en chef, Jean-Pierre Dionnet, auquel Serge Clerc rend un hommage vibrant, sismique même. Un allumé de première, érudit et passionné, qualités qui compensent largement ses carences en matière de gestion et de comptabilité et ont permis, malgré les embuches innombrables, juridiques entre autres (le fameux classement « réservé aux adultes » qui a handicapé le magazine tout autant qu’il a contribué à sa réputation) de faire durer l’aventure pendant une dizaine d’années.

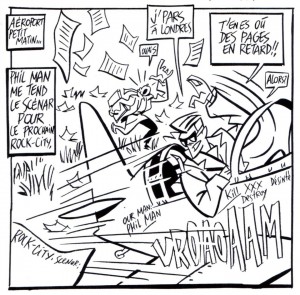

Deux autres personnes sont particulièrement mises à l’honneur dans Le Journal. Philippe Manœuvre d’abord, scénariste attitré de Serge Clerc et mentor de ce dernier en matière de Rock. Et puis Yves Chaland, talent précoce tout comme lui, dessinateur génial et visionnaire qui va avoir une influence déterminante dans l’évolution de son graphisme en l’emmenant vers la ligne claire.

Pour un mec de 17 ans, fan de Rock et de BD, débarquant à Paris avec pour seuls bagages son insouciance et son enthousiasme, devenir un pilier de Métal Hurlant en pleine explosion Punk était une expérience hors du commun. Serge Clerc projette dans ces dessins un brin de nostalgie et beaucoup d’auto-dérision pour évoquer ses doutes graphiques et ses déboires amoureux. Crobardeur effréné à la recherche de son style, il a trouvé grâce au Journal la concrétisation de ces innombrables heures de recherche.

Alors bien sûr, ce patchwork baroque pourra en décontenancer certains et Le Journal n’est pas forcément la porte d’entrée la plus évidente pour bien comprendre l’histoire de Métal Hurlant (pour ça, la lecture de l’ouvrage Métal Hurlant, la machine à rêver de Gilles Poussin et Christian Marmonnier est tout indiqué).

Mais l’originalité de la démarche de Serge Clerc est tout à fait adaptée à l’esprit de Métal Hurlant, rock’n Roll et sans tabous. Dionnet, Manœuvre, Clerc, Margerin et toute la bande ont fait plus que capter l’air du temps, ils l’ont insufflé et mis en images. Rien que ça…

L’interview de Serge Clerc, c’est ici

Follow

Follow