Dessins et textes : Peter BAGGE

Quand on voit à quel point les Américains sont fiers de leur grand et beau pays, la patrie du progrès, de la liberté individuelle exacerbée, où tous les possibles deviennent probables, mais où le puritanisme et les valeurs chrétiennes restent la référence, il est réjouissant de voir certains artistes prendre le contre-pied du mythe en créant des anti-héros, risibles, pitoyables et joyeusement immoraux.

C’est ce qu’a fait Peter Bagge avec son personnage, Buddy Bradley, dans son roman graphique, En route pour Seattle.

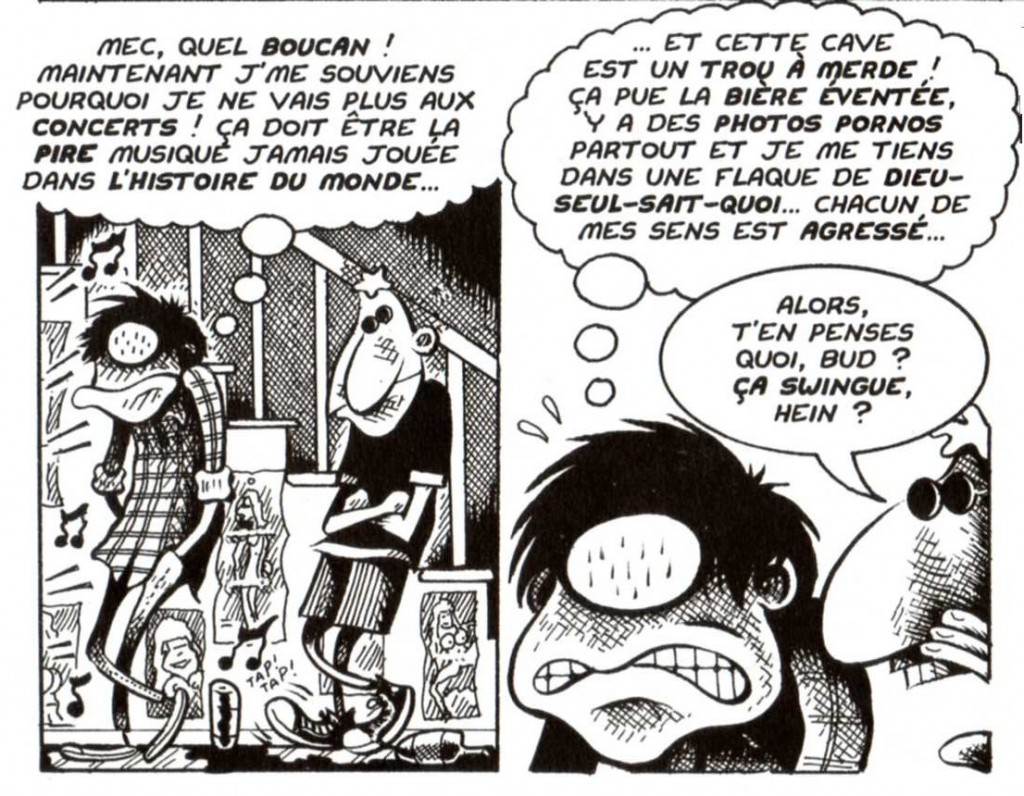

Buddy est un loser. Même pas magnifique, à peine sympathique, souvent pathétique. Le graphisme de Bagge n’est pas sans évoquer celui de Franquin. Avec son dos vouté, sa tignasse brune, son gros nez, son jean et sa chemise à carreaux, Buddy est une sorte de Gaston Lagaffe, version Grunge.Tout aussi foireux mais bien moins inventif et surtout infiniment plus mesquin et dépravé.

Avec son pote Leonard, surnommé Stinky (en raison d’une hygiène assez approximative), Buddy a décidé d’émigrer du New-Jersey vers Seattle, la ville branchée par excellence. Stinky compte bien y réaliser son rêve de devenir manager de Rock. Sauf que ce parasite adepte de la défonce et de la glandouille, spécialiste des plans merdiques, n’a pas vraiment les qualités requises. Buddy quant à lui vivote grâce à un job chez un bouquiniste. Il partage son appartement avec Stinky et George un grand noir, no-life intello et misanthrope. Sa vie amoureuse et surtout sexuelle se partage entre Valerie, une fille complexée qui fait d’immenses efforts pour paraître équilibrée et moderne et Lisa, une nymphomane refoulée, névrosée et vaguement suicidaire.

Bagge s’emploie à brosser le portrait d’une jeunesse américaine sans idéal, si ce n’est celui de la recherche du plaisir immédiat (qu’il soit sexuel ou psychotrope) et le rejet du modèle économique et familial dominant.

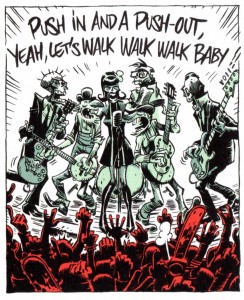

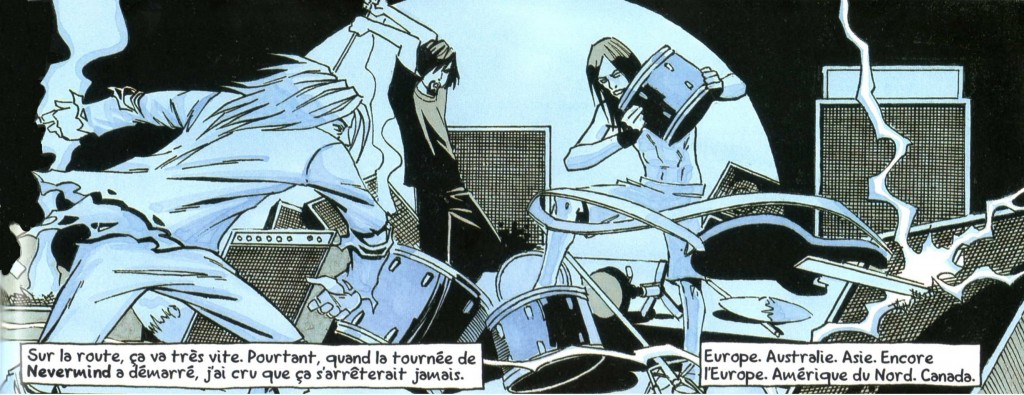

Le propos est en soi déjà bien rock’n roll. Il le devient encore plus quand, par l’entremise de Stinky, Buddy rencontre les Unsupervised Experience, un combo néo-grunge bas du front. De manière assez logique, Stinky devient le chanteur du groupe, rebaptisé Leonard and the Love Gods tandis que Buddy va être promu manager de ces quatre allumés dont le succès dans des clubs crasseux les fait déjà se prendre pour des Rock Stars. Bagge en profite pour explorer le backstage peu reluisant du Rock indé dans cette parodie aussi glauque que burlesque.  Ces deux adjectifs résument d’ailleurs assez bien tous les récits de En Route pour Seattle dont les situations improbables et les personnages déjantés en font un petit chef-d’œuvre d’humour noir, sex, drug and rock’n roll. Rien d’étonnant à ce que, de ce côté-ci de l’Atlantique, Peter Bagge revienne souvent dans les premiers cités par les auteurs adeptes de BD Rock.

Ces deux adjectifs résument d’ailleurs assez bien tous les récits de En Route pour Seattle dont les situations improbables et les personnages déjantés en font un petit chef-d’œuvre d’humour noir, sex, drug and rock’n roll. Rien d’étonnant à ce que, de ce côté-ci de l’Atlantique, Peter Bagge revienne souvent dans les premiers cités par les auteurs adeptes de BD Rock.

A déconseiller toutefois si vous militez dans une ligue de vertu évangéliste.

Follow

Follow