C’est pas souvent mais il m’arrive, en tournant la dernière page d’un livre, d’avoir envie de dire merci à son auteur. A cause d’un récit qui m’a, au choix, fait vibrer, pleurer… de rire ou pas, et plus généralement m’a donné l’impression d’en avoir appris un peu plus sur l’humanité. Il arrive même parfois que cela me donne envie de me réconcilier avec mes congénères, non pas que je sois fâché mais franchement y’en a qui cherchent un peu tout de même. Sur ce point, J’aime vraiment pas la chanson française a produit l’effet inverse : Je n’avais déjà guère d’estime pour les parangons de ce pseudo genre musical bien de chez nous, j’ai dorénavant une envie furieuse d’intégrer le camp des anti, ceux qui, dans l’intimité d’une conversation de salon en compagnie de personnes de confiance, iraient même jusqu’à dire qu’après tout, la peine de mort, pourrait y’avoir des exceptions.

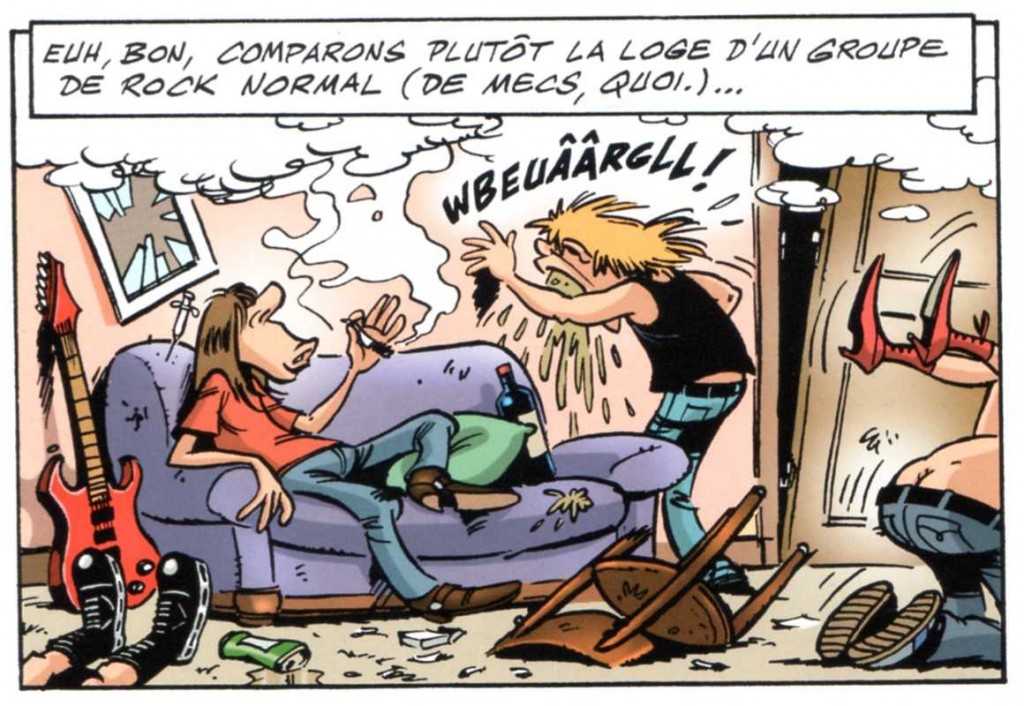

Bon, on se calme, tout ça c’est pour rire. Et puisqu’on parle de se poiler, ce pavé dans la mare de la ritournelle hexagonale superbement drapée dans son exception culturelle, dispense un demi-kilo de causticité extra pure, coupée à l’humour noir foncé. Certes, ici, il n’est pas question de Rock, bien au contraire, mais on sent sa présence partout, une anti-thèse latente qui reprendra le dessus dans nos platines, une fois que la messe aura été dite.

Bon, on se calme, tout ça c’est pour rire. Et puisqu’on parle de se poiler, ce pavé dans la mare de la ritournelle hexagonale superbement drapée dans son exception culturelle, dispense un demi-kilo de causticité extra pure, coupée à l’humour noir foncé. Certes, ici, il n’est pas question de Rock, bien au contraire, mais on sent sa présence partout, une anti-thèse latente qui reprendra le dessus dans nos platines, une fois que la messe aura été dite.

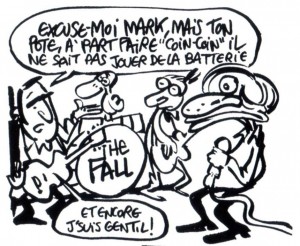

Luz avait déjà commis en 2007 un premier (re)jet sur le même thème et avec le même titre, l’adverbe en moins. Déjà fort drôle, avec quelques diatribes et dessins d’anthologie, il allumait férocement les Bénabar, San Severino, Pagny, Delerm et consorts, avec le dernier cité en guise de Monsieur Loyal de ce bal des Enfoirés au xième degré. Il ne s’agissait que d’un avertissement, un tir d’artillerie annonciateur de la grande offensive. Puisque visiblement le premier message n’a pas été clair, Luz avec ce deuxième opus, passe à la vitesse supérieure.

Ce n’est plus de la caricature mordante et acide, c’est une exécution en règle sans autre forme de procès. Luz ne juge pas, il condamne. Faisant fi de la convention de Genève, il lâche armes chimiques et napalm, torture à la gégène et achève les blessés. Cali, Vanessa Paradis, M, Renaud, Johnny, Zaz, Goldman, les Enfoirés… ils y passent tous, vieilles gloires et nouvelles stars, un vrai génocide. Cette fois, sa victime préférée n’est pas Vincent Delerm, même s’il est bien présent, toujours dépeint en imbécile heureux mais Benjamin Biolay. La nouvelle coqueluche du tout Paris culturel apparaît dans quasiment la moitié des pages (j’ai pas compté mais ça doit pas en être loin), avec Bénabar en guest star, Luz s’amusant à broder sur la pseudo rivalité entre les deux têtes de gondoles de la NCF. On pourra également apprécier le sort réservé à Bertrand Cantat, sans doute l’une des meilleures manières d’oublier un peu le malaise que suscite auprès des fans de Noir Désir son retour décomplexé sur le devant de la scène.

Le propos n’est pas d’expliquer pourquoi l’intéressé éprouve une telle aversion pour la chanson française et encore moins en quoi celle-ci aurait moins d’intérêt que le Punk ou l’Electro. Il s’agit de dégommer gratuitement, pour le fun et le défoulement. Alors, oui, c’est incontestablement bête et méchant (aucun respect, même pour les aveugles, à en juger par le traitement infligé à Amadou et Mariam) mais aussi  jubilatoire, pour peu que l’on partage un tant soit peu le postulat de l’auteur. Tous ces grands artistes bien de chez nous sont moches (la pauvre Vanessa) et cons à la fois, comme on se plait à les voir quand on ne goûte pas la soupe qu’il nous serve sur les ondes et à la télé. Le dessin de Luz est d’une précision et d’une efficacité redoutables. Sans rentrer dans le jeu des comparaisons oiseuses, on y retrouve l’esprit et le ton des gags de Reiser ou de Cabu.

jubilatoire, pour peu que l’on partage un tant soit peu le postulat de l’auteur. Tous ces grands artistes bien de chez nous sont moches (la pauvre Vanessa) et cons à la fois, comme on se plait à les voir quand on ne goûte pas la soupe qu’il nous serve sur les ondes et à la télé. Le dessin de Luz est d’une précision et d’une efficacité redoutables. Sans rentrer dans le jeu des comparaisons oiseuses, on y retrouve l’esprit et le ton des gags de Reiser ou de Cabu.

Mais il existe encore quelques Justes dans la Cité, tels Philippe Katerine, miraculé de cette hécatombe et qui livre une préface illustrée de quelques dessins et se prête à une interview graphique agrémentée de dessins de concerts pris sur le vif, un exercice de style original très prisé de Luz dont il a amélioré le concept au gré de ses collaborations avec la photographe Stefmel.

Nous, les adeptes incompris, détenons enfin la réponse aux vilipendes des marchands du Temple et, qui sait, de quoi convertir quelques Païens à la cause du Rock. Il nous suffira désormais de citer un passage de l’évangile selon Saint Luz. Pas sûr que ça marche mais ça les fera peut-être rigoler… s’ils ont de l’humour.

L’interview de Luz, c’est ici

Follow

Follow