Serge Clerc avait le choix entre faire de la BD et réussir ses études. Mais en envoyant ses planches à Jean-Pierre Donnet, à la recherche de nouveaux talents pour Métal Hurlant, il a définitivement renoncé à la première option. Abandonnant son Rhône natal, il est parti s’installer à Paris et n’en est plus reparti. Ecumant les concerts de Rock et s’acharnant sur sa table de travail à peaufiner son style, la synthèse entre Rock et BD est rapidement devenu son credo, publiant régulièrement ses dessins dans Rock & Folk, le New Musical Express et bien sûr Métal Hurlant. Il a également signé de superbes pochettes de disques pour Joe Jackson ou les Fleshtones (s’il vous plait !). Entretien avec ce parangon de la BD Rock.

Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir le Rock comme l’un des thèmes principaux de votre travail ?

A vrai dire, à l’époque, je faisais en même temps du Rock et de la science-fiction. J’avais 17 ans et avec des copains on écoutait pas mal de Rock. Pratiquement dès le départ, en 1975, j’ai bossé en même temps pour Rock & Folk où je réalisais des illustrations sur le thème du Rock et pour Métal Hurlant où je faisais de la S-F. J’étais encore en province et j’envoyais mes dessins par la Poste.

Philippe Manœuvre et parfois aussi Philippe Paringaux m’écrivaient des textes assez courts, des histoires de deux ou trois pages. C’était une époque bénie où l’on pouvait faire ce qu’on voulait, un jour de la S-F, l’autre du Rock. On était à la confluence de tous ces genres, voire sous-genres, pas connus du grand public mais que nous aimions faire. On était des sortes de disciples de ces sectes là, avec tout l’underground qui venait des Etats-Unis. J’achetais régulièrement la revue Zap Comix. C’est comme ça que j’ai découvert les Freaks Brothers et Vaughn Bodé, Spain Rodriguez, Bernie Wrightson, Richard Corben, Alex Toth et bien sûr Crumb auquel je ne comprenais pas grand-chose mais c’était le dessin qui m’intéressait par-dessus tout. Je baignais dans cette mouvance et ça tombait sous le sens de travailler dans cette voie-là.

Quels points communs voyez-vous entre rock et BD ?

Ce sont plutôt des genres pour les jeunes. Les banquiers, c’est pas trop leur truc. La BD et le Rock sont des trucs faits pour les teenagers, à la base. Il y a peu d’adultes qui sont dans la BD ou le Rock, un peu plus maintenant certes, mais il n’y en a pas tant que ça. Moi, je suis tellement dedans que ça me semble évident, ce sont deux choses qui allaient forcément ensemble. Au lycée, il y avait le main stream qui était des crétins et on était trois, quatre mecs un peu pointus qui écoutaient du Rock et qui aimaient la BD, donc plus évolués que les crétins.

On distingue en gros deux périodes dans votre graphisme. A quoi est due cette évolution ?

En fait, je n’ai pas arrêté d’évoluer. Je cherche tout le temps, j’ai fait des milliers d’études que j’ai classées par année. Avec le recul, on distingue les époques mais quand on est dedans on évolue sans s’en apercevoir. Au début, c’était pour m’améliorer, j’étais tellement jeune, je me demandais ce que je foutais là. Donc il a fallu que j’apprenne mon métier sur le tas. Au début, j’étais vraiment influencé par Moebius et Crumb.

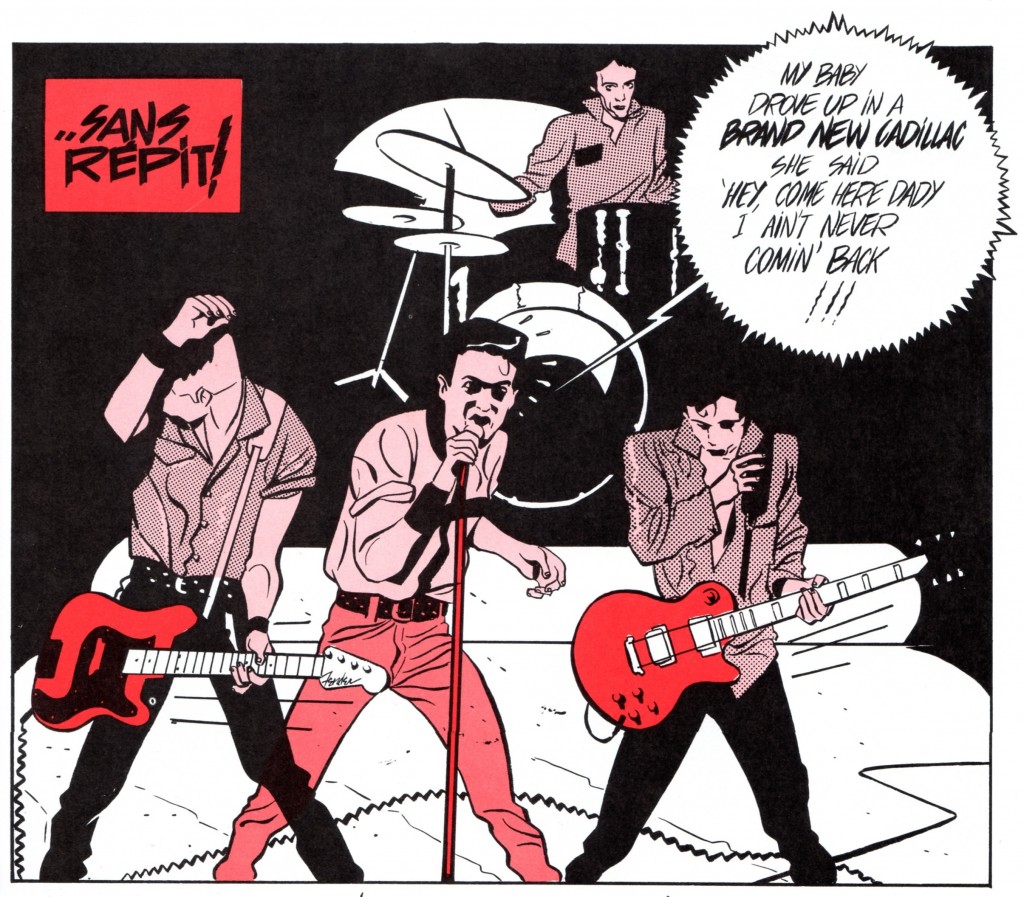

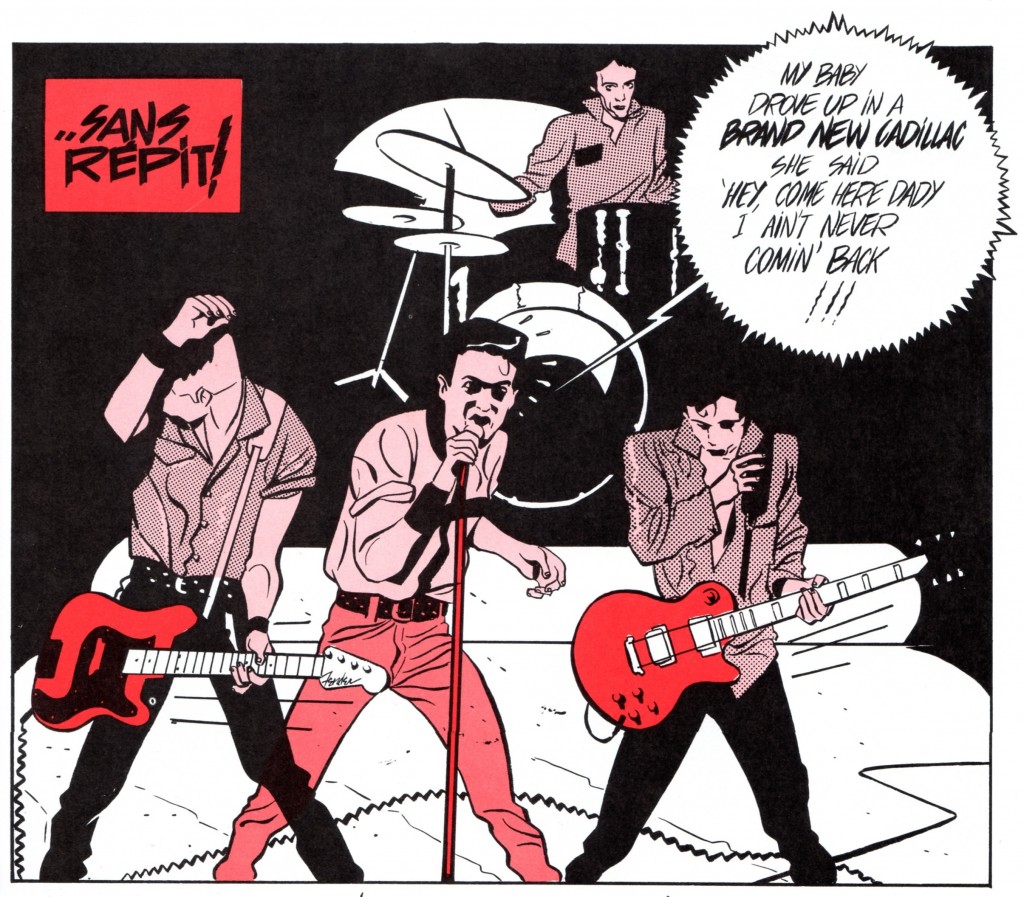

Et puis c’est vrai qu’à partir de 1980, j’ai commencé à affiner mon style avec un trait plus acéré. J’ai eu une période, en gros entre 1981 et 1983 que je peux qualifier de « magique », en couleurs directes, à l’époque où j’ai fait par exemple « Stool Pigeon » adapté de Kid Creole and the Coconuts (August Darnell, le chanteur du groupe a dit à propos de cette adaptation « This guy really captured my style »). A partir de 1984 environ, c’est vrai que j’ai un peu abandonné le noir, si l’on peut dire, avec ces contours et ces aplats très marqués. Mais j’y reviens un peu maintenant.

Existe-t-il, selon vous un graphisme ou un style de dessin « rock » ?

Effectivement, il peut y avoir des esthétiques Rock, avec des planches un peu barrées dans tous les sens. C’est vrai qu’un dessin très réaliste se prêtera peut-être un peu moins bien au sujet qu’un trait plus libre, plus lâché. Jean-Christophe Menu me semble un bon exemple, il est tout à fait dans l’esprit de ce qui se faisait à Métal Hurlant. Mais le Rock, c’est avant tout le sujet. Hugo Pratt aurait pu faire une BD Rock.

Qu’est-ce qui est le plus difficile à dessiner quand on représente une scène de Rock ?

J’aime bien bosser à partir d’une documentation précise et le Rock est un domaine où l’on en a beaucoup à disposition. Je ne suis pas un dessinateur de l’imaginaire. J’ai toujours eu besoin de sources précises pour travailler. La documentation m’inspire énormément. J’ai souvent fait mon miel de photos tirées de revues anglaises ou américaines comme Creem ou New Musical Express.

Mais sinon, il n’y a rien de difficile à dessiner dans le Rock… à part les tronches des mecs. J’étais super pas bon dans les ressemblances, je ramais pas mal, heureusement Manœuvre me filait pas mal de photos. Dernièrement, j’ai été confronté à l’histoire des Stranglers pour Rock Strips, chez Flammarion, il y avait près de 20 ans que je ne m’étais pas prêté à l’exercice. Du coup j’ai plutôt raconté l’Angleterre de l’époque et je ne me suis pas trop appesanti sur les ressemblances, qui demandent un état d’esprit assez particulier, pour justement ne pas être trop ressemblant. Il faut vraiment être à fond dedans et je ne disposais pas d’assez de temps comme à l’époque de Métal Hurlant.

Vous avez évoqué de nombreuses figures du Rock dans vos récits (The Clash, Blondie, Les Cramps, les Beach Boys, …). Qu’est-ce qui vous conduisait à choisir de les mettre en image, y’avait-il des « tronches » qui se prêtaient mieux à la BD en général ou à votre style de dessin ?

Non, c’était vraiment une affaire de goût. Les miens et ceux de Philippe Manœuvre. La première question qu’il me pose quand je le rencontre lors de mes débuts à Métal Hurlant en 1976, c’est « t’aimes quoi comme groupes ? ». Comme j’étais un peu intimidé, je bredouille: « Les Doors » et il comprend « Ange » ! Déjà que j’avais les cheveux longs… il a tiré une tronche de quinze pieds de long. Bon, j’ai rectifié, ça l’a rassuré.

Mais Manoeuvre ne m’a jamais forcé à faire des trucs que je n’aimais pas. Jamais de la vie je n’aurais fait AC/DC alors que c’est un groupe que Manœuvre adore.

Vous avez très peu dessiné de groupes ou d’artistes français, alors que vous avez vécu de près l’éclosion de la scène rock en France à la fin des années 70 et au début des années 80, pourquoi ?

Vous avez très peu dessiné de groupes ou d’artistes français, alors que vous avez vécu de près l’éclosion de la scène rock en France à la fin des années 70 et au début des années 80, pourquoi ?

Oui, effectivement, à part Starshooter et Bijou. J’ai également réalisé le visuel d’un coffret d’une compilation d’Eddy Mitchell en 1976, ce qui était d’ailleurs mon tout premier travail en dehors de Métal Hurlant. Mais c’est le hasard, il n’y avait pas d’ostracisme. J’aurais bien aimé faire un truc sur Les Dogs par exemple. J’allais régulièrement au Rose Bonbon à Paris. De 1975 à 1984, c’était le lieu de l’interconnexion entre le Rock et la BD où tous les dessinateurs de Métal Hurlant (Margerin, Denis Sire, Dodo et Ben Radis, Trambert, Jano, Kent, Arno…) venaient voir les nouveaux groupes jouer. Mais moi, j’étais plus souvent au bar en train de draguer et me bourrer la gueule pour me donner du courage, donc je n’écoutais pas forcément tous ces groupes qui passaient. Et comme à l’instar de toute l’équipe de Métal Hurlant, je ne payais pas mes entrées, je pouvais sans problème manquer le concert. Je n’étais pas un fan au premier rang et il y a beaucoup de trucs qui me sont passés au-dessus du cigare comme ça. En fait, je travaillais essentiellement sur les commandes et les impulsions de Philippe Manœuvre qui savait parfaitement ce qui me conviendrait. Donc, c’est vrai, je n’ai pas beaucoup dessiné de Français mais ce n’était pas de ma faute !

Travaillez-vous en musique ?

Ca dépend. Dans les années 1980, j’étais totalement immergé dans le Rock et j’en écoutais tout le temps, sans parler des concerts où j’allais régulièrement. Dans les années 1990, j’ai un peu été traître à la cause en écoutant France Culture pour me faire ma culture générale. Maintenant, je n’en écoute pas souvent quand je travaille, j’ai vraiment besoin de me concentrer.

Si vous pouviez vous réincarner en rocker, illustre ou inconnu, qui choisiriez-vous ?

J’aimerais bien me retrouver à Los Angeles dans les années 65-66, à l’époque des Doors, sans forcément me réincarner en Jim Morrison mais pour vraiment ressentir l’atmosphère de l’époque. Et pourtant, Dieu sait si je préfère New-York !

Votre approche des groupes ou artistes que vous avez illustrés était souvent parodique ou détournée pour présenter votre propre vision de leur légende. N’avez-vous eu jamais envie de dessiner une biographie « sérieuse » d’un de vos groupes ou artiste préférés ?

Non, je préfère vraiment mettre ma patte d’auteur. Mais parfois, on n’a pas été loin de ça dans quelques bios avec François Gorin dans La Légende du Rock’n Roll même si on trouvait toujours un biais pour que ce soit moins austère. Le but du jeu était d’utiliser le parcours ou un bout du parcours d’un groupe ou d’un artiste et d’en faire quelque chose d’intéressant. Dans l’absolu, je ne serais pas contre l’idée de faire une « vraie » biographie, sauf que je ne suis pas rapide et faire un album d’une quarantaine de pages c’est déjà un an de sa vie et de toute façon une biographie de 40 pages, ce serait trop court pour traiter le sujet.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du Rock et de la BD depuis les années 80 ?

J’ai un peu raté la mutation de la BD à partir des années 1990. Il y avait tellement de nouveautés que je n’osais plus rentrer dans une librairie. En résumé, l’évolution, c’est qu’il y a trop de trucs. C’est une logique purement commerciale, néolibérale à la con qui est à l’œuvre et pas du tout une démarche de production d’auteurs. Moi, ce qui m’intéresse, ce sont les « pépites » avec un dessin qui ait une âme et qui me fasse vibrer, pas une démonstration technique comme on en voit plein actuellement. Aujourd’hui, ça tourne à environ 4000 nouveautés par an, dont la moitié est sans intérêt. Les éditeurs se tirent la bourre entre eux et sortent cent trucs en même temps, un peu d’ailleurs comme dans les maisons de disque à la fin des années 1980, pour ensuite miser tout le pognon sur celui qui surnage. C’est vraiment l’ère du pur marketing, suicidaire à mon avis, comme la finance depuis les années 2000. C’est une logique de guerre, il faut occuper le terrain. Je me suis retiré de cette lutte fratricide et je reste pessimiste sur cette évolution qui mène la BD droit au tapis.

J’ai un peu raté la mutation de la BD à partir des années 1990. Il y avait tellement de nouveautés que je n’osais plus rentrer dans une librairie. En résumé, l’évolution, c’est qu’il y a trop de trucs. C’est une logique purement commerciale, néolibérale à la con qui est à l’œuvre et pas du tout une démarche de production d’auteurs. Moi, ce qui m’intéresse, ce sont les « pépites » avec un dessin qui ait une âme et qui me fasse vibrer, pas une démonstration technique comme on en voit plein actuellement. Aujourd’hui, ça tourne à environ 4000 nouveautés par an, dont la moitié est sans intérêt. Les éditeurs se tirent la bourre entre eux et sortent cent trucs en même temps, un peu d’ailleurs comme dans les maisons de disque à la fin des années 1980, pour ensuite miser tout le pognon sur celui qui surnage. C’est vraiment l’ère du pur marketing, suicidaire à mon avis, comme la finance depuis les années 2000. C’est une logique de guerre, il faut occuper le terrain. Je me suis retiré de cette lutte fratricide et je reste pessimiste sur cette évolution qui mène la BD droit au tapis.

S’agissant du Rock, je capte quelques trucs intéressants qui sortent aujourd’hui mais je n’ai plus le temps de m’investir là-dedans, mes projets m’accaparent beaucoup trop.

Sur une île déserte, quel album de Rock emporteriez-vous ?

Il est hors de question que je m’égare sur un bateau, donc je n’échouerai jamais sur une île déserte !

Sinon, j’ai pas toujours envie d’écouter un album tout entier. J’opterais plutôt pour une vaste compilation de la New Wave anglaise des années 80, avec des trucs comme Spandau Ballet, Human League, Simple Minds, Siouxie and the Banshees… mais pas XTC, ils étaient vraiment trop casse-couilles !

La chronique du Journal, c’est par là et celle de l’Intégrale Rock de Serge Clerc, par ici

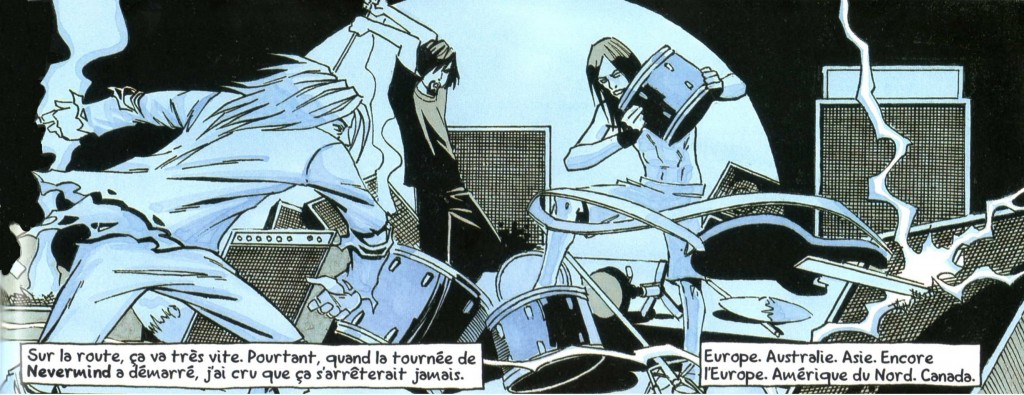

Géant Vert a entrepris de nous faire revivre cette épopée fabuleuse en 80 singles, les 80 premiers efforts de ces groupes à la carrière souvent météorique, à l’image du plus emblématique, les Sex Pistols. Le gaillard, journaliste à Rock & Folk depuis des lustres (et en charge de la chronique BD !) connait parfaitement son affaire, le Punk il a grandi avec et il en a fait puisqu’il était du line-up originel de Parabellum. Il lui a suffi de plonger dans sa discothèque pour en extraire toutes ces perles électriques. La sélection est pointue et drastique puisqu’elle comprend exclusivement des titres allant de 1976 à 1979, classés par ordre chronologique. Il est vrai que le Punk en tant que tel est historiquement apparu à cette période malgré l’énorme coup de semonce en provenance des States au début des années 1970, asséné par les Stooges. Mais la filiation de ceux-ci s’inscrivait plutôt dans les courants Glam et Hard-Rock dont Iggy et sa bande ont fait une retentissante synthèse. Les Punks avaient certes le même goût pour la provocation mais ils voulaient revenir aux sources et à l’esprit fondateur du Rock’n Roll, en réaction au Rock emphatique et grandiloquent qui commençait à emplir les stades. C’était la démarche revendiquée des Ramones, ce sera le credo de tous ces branleurs acnéiques, aux dents gâtés et au look déjanté, avec pour les Britons, ce sentiment d’urgence dicté par la crise économique.

Géant Vert a entrepris de nous faire revivre cette épopée fabuleuse en 80 singles, les 80 premiers efforts de ces groupes à la carrière souvent météorique, à l’image du plus emblématique, les Sex Pistols. Le gaillard, journaliste à Rock & Folk depuis des lustres (et en charge de la chronique BD !) connait parfaitement son affaire, le Punk il a grandi avec et il en a fait puisqu’il était du line-up originel de Parabellum. Il lui a suffi de plonger dans sa discothèque pour en extraire toutes ces perles électriques. La sélection est pointue et drastique puisqu’elle comprend exclusivement des titres allant de 1976 à 1979, classés par ordre chronologique. Il est vrai que le Punk en tant que tel est historiquement apparu à cette période malgré l’énorme coup de semonce en provenance des States au début des années 1970, asséné par les Stooges. Mais la filiation de ceux-ci s’inscrivait plutôt dans les courants Glam et Hard-Rock dont Iggy et sa bande ont fait une retentissante synthèse. Les Punks avaient certes le même goût pour la provocation mais ils voulaient revenir aux sources et à l’esprit fondateur du Rock’n Roll, en réaction au Rock emphatique et grandiloquent qui commençait à emplir les stades. C’était la démarche revendiquée des Ramones, ce sera le credo de tous ces branleurs acnéiques, aux dents gâtés et au look déjanté, avec pour les Britons, ce sentiment d’urgence dicté par la crise économique.

Follow

Follow

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie…

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie… L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.

L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.