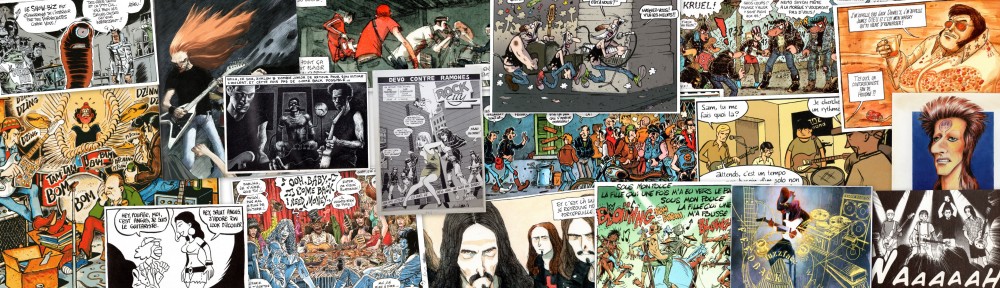

D’aucuns ont essayé de raconter l’histoire du Rock en Bandes Dessinées. Entreprise ambitieuse mais vaine semble-t-il. Hervé Bourhis, lui, a su trouver une formule pour s’approcher du but. Ça s’appelle le Petit Livre Rock, un jeu de mot sans prétention pour désigner un patchwork graphique qui retrace cinq décennies de Rock. Une œuvre originale qui est vite devenue une référence dans la BD Rock. Depuis, l’auteur a récidivé avec le Petit Livre Beatles, tout aussi touffu et érudit. Une entrevue s’imposait pour bien cerner la ligne d’un tel parti pris.

Résumer plus d’un demi-siècle d’histoire du Rock, était-ce une démarche planifiée ou bien plutôt une compilation de dessins réalisés au fil du temps et de l’humeur, sans forcément de ligne directrice ?

Non, non, c’était planifié. D’ailleurs je ne dessine pas au fil de l’humeur, je ne dessine que pour faire une bande dessinée ou parce qu’on m’a commandé quelque chose.

En fait, à l’adolescence, j’ai commencé à acheter des magazines sur le rock, auxquels je ne comprenais quasiment rien. Puis j’ai commencé à découvrir des choses et à comprendre ce dont on parlait dans ces magazines. Assez vite, j’ai eu le goût de faire des listes. Comme le personnage dans le film « High Fidelity » de Stephen Frears . C’est une maladie commune à pas mal de mordus de musique. J’ai lu dans la biographie de Siné qu’il faisait ça aussi avec le Jazz dans les années 40… Bref, je notais des discographies, je les comparais, je notais des anecdotes…

Et l’on se moquait pas mal de moi avec cette manie. Alors pour me venger, j’ai décidé bien plus tard d’en faire un bouquin et d’ainsi justifier ces années à gratter dans ma chambre au lieu d’aller draguer les filles et fumer des cigarettes qui font rire.

J’avais deux références pour attaquer un livre qui parlerait de l’histoire du rock, « L’aventure de l’art au XXe siècle », dirigé par Jean-Louis Terrier, dont j’aimais l’aspect « chronique journalistique », chaque information étant donnée au présent, une bonne façon de faire vivre l’histoire. L’autre référence, c’est « L’histoire dessinée du théâtre » d’André Degaine, qui a décidé l’aspect graphique que devrait avoir mon bouquin. J’aime son côté psychopathe du détail, et le fait que tout soit dessiné et manuscrit, ça donne une belle cohérence, et un côté « amateur éclairé », un peu bout de ficelle, que je trouve chouette.

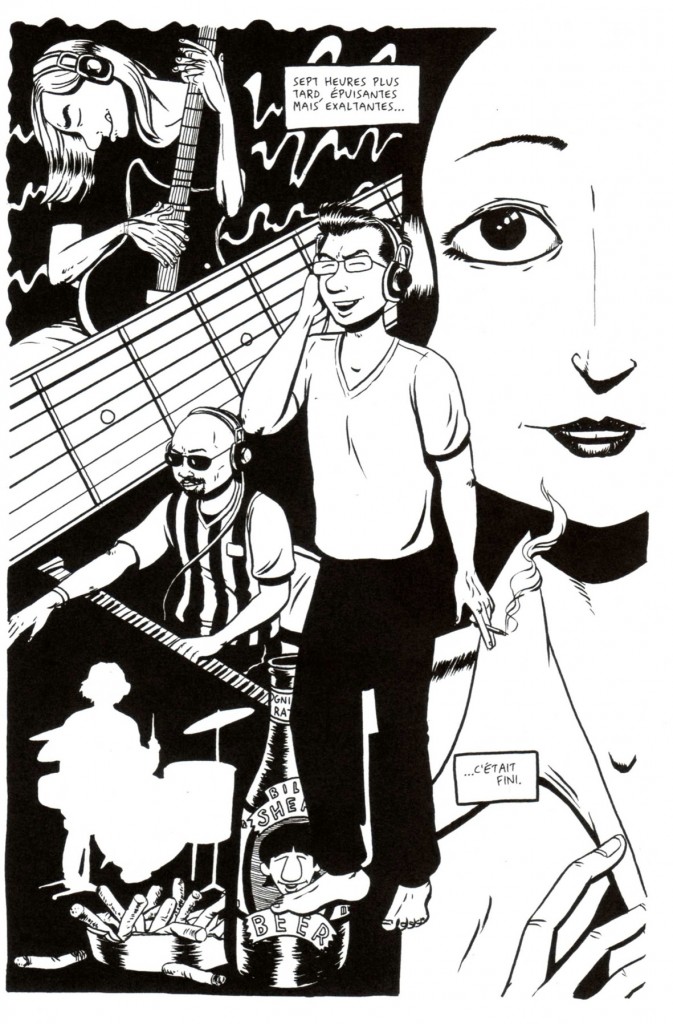

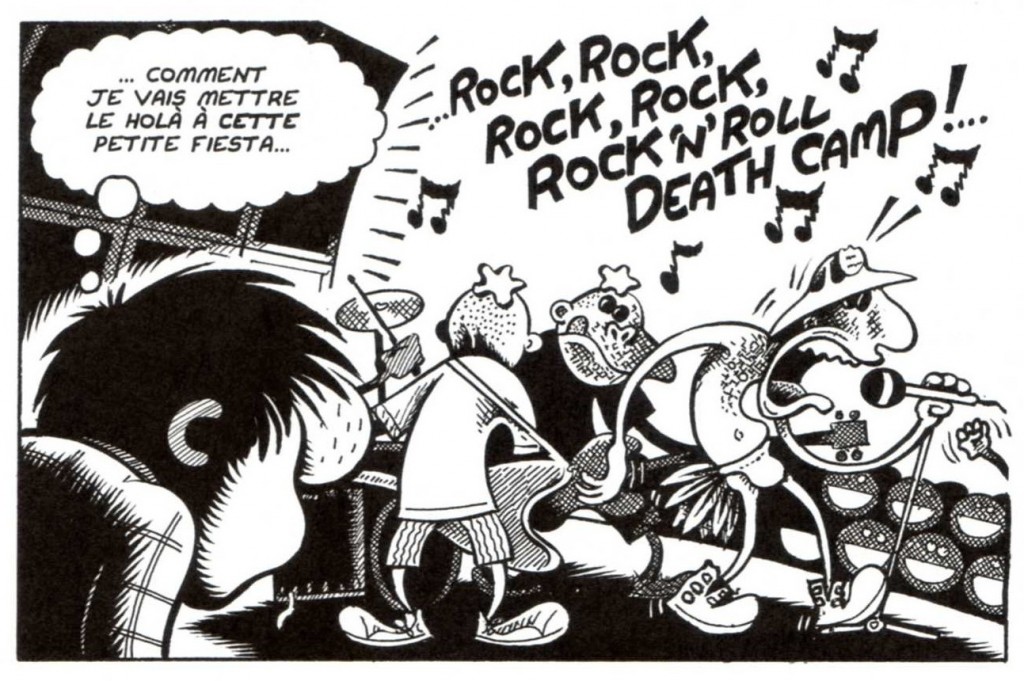

Je voulais faire un livre graphique, sans narration, une succession d’anecdotes, et que ça ressemble à un joli patchwork noir et blanc, rythmé, à la fois facile d’accès et pointu. Et super dense.

Avec le recul, quels sont les groupes, les artistes, les chansons, les albums ou encore les évènements que tu regrettes de ne pas avoir illustrés dans votre livre ?

Il y en a plein. Mais c’est illusoire de vouloir être exhaustif, et d’ailleurs ce n’est pas souhaitable si on veut garder un point de vue, inutile de parler des choses qu’on n’aime pas. Les évoquer à la limite. Il y a bien sûr les oublis, et les choses que je ne connais pas. Je ne fais pas non plus une encyclopédie, il y a des gens comme Assayas pour ça. Mais déjà pour la seconde édition du livre, j’ai rajouté 30 pages, je ne vais pas faire ça tous les deux ans. Pourtant, ça serait l’idéal. Un bouquin constamment évolutif. Mais tous les deux ans, les anciens lecteurs se sentiraient floués à la sortie de la nouvelle édition.

Parmi toutes ces périodes que tu as évoquées dans « Le Petit Livre Rock », se dégage-t-il selon toi un âge d’or du Rock ?

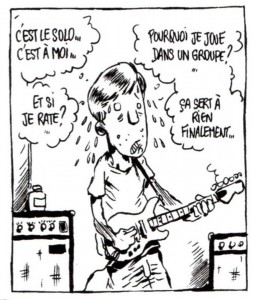

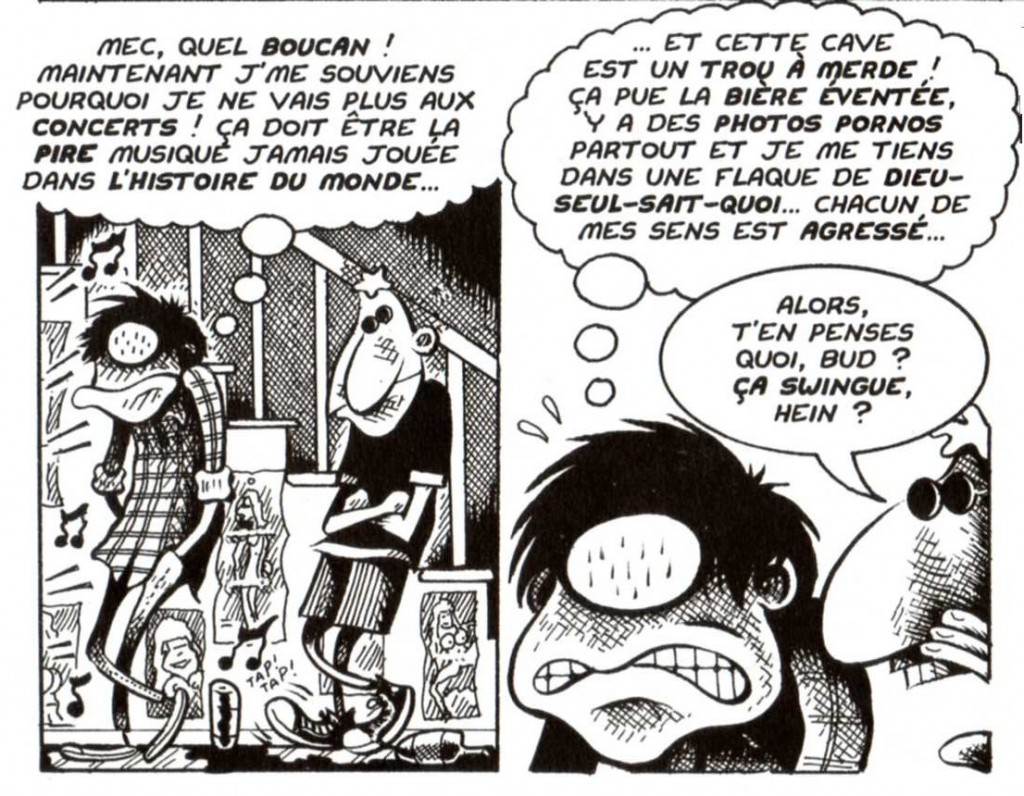

J’aime énormément de choses. Il y a eu des bonnes choses à chaque période, un peu moins au milieu des années 80 je trouve… L’âge d’or du Rock, c’est quand on a 16 ans et qu’on découvre un groupe bruyant qui change sa vie et qui donne envie de monter un groupe et de dire à sa maman avec aplomb, que désormais on choisira la couleur de ses slips soi-même. On peut dire que depuis le Punk, le Rock est moins primordial, qu’aujourd’hui par exemple c’est le Hip-hop qui revendique, c’est sur l’électro qu’on danse… Jusqu’à la disco, le Rock faisait tout ça.

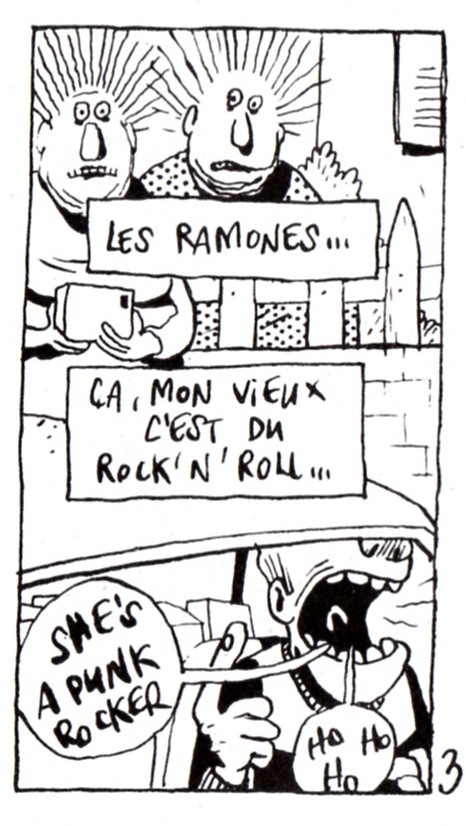

Aujourd’hui, le Rock peut-être à la mode, mais il n’est pas très moderne. Ou quand il l’est, il n’est pas très rock. Comme le Jazz à partir des années 80, il s’est réfugié dans le revival de ses années de gloire 1955-1980. Et pourtant, aux concerts, il y a plein de gamins… Mais si j’aime particulièrement le Rock des années 63-73, je ne fais pas partie des gens qui n’écoutent qu’un style, ou qu’une période. J’écoute tout et je trie.

Tu es également l’auteur du « Petit Livre Beatles » qui reprend la formule graphique du « Petit Livre Rock ». As-tu procédé exactement de la même façon pour concevoir cette biographie ?

Oui et non, les livres se ressemblent, le principe est le même, une succession d’anecdotes de 1940 à aujourd’hui. La différence, c’est un soin particulier apporté à la documentation et au dessin. Là ou tout est survolé dans le « Petit Livre Rock » , ici tout est plus fouillé et analysé. Chaque dessin correspond à une photo qui correspond exactement à l’anecdote dont on parle. C’est moins désinvolte.

Quels points communs vois-tu entre rock et BD ?

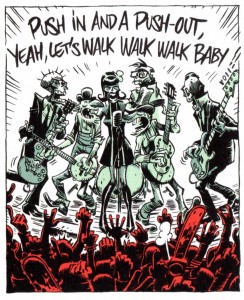

Il n’y en a pas énormément. Ce sont deux genres qui ont été associés un peu artificiellement dans les années 70-80, puisqu’ils participaient de la « sous-culture pour la jeunesse ». Mais, entre faire une BD et composer une chanson de rock, c’est complètement différent. Et puis l’auteur de BD va rencontrer des collectionneurs boutonneux en dédicace à Angoulême, et le rocker va faire transpirer une foule lors d’un concert, c’est pas tout à fait la même émotion, le même contact, le même retour.

Encore que j’exagère, j’ai eu des fans, de très jeunes gens, super enthousiastes, qui avaient fait 150 bornes pour venir me voir en dédicace. Ça fait plaisir. Mais le bouquin était fini depuis un an, il n’y a pas l’immédiateté du Rock’n’roll. C’est un peu réchauffé comme relation.

Existe-t-il, selon toi un graphisme ou un style de dessin « rock » ?

Je ne sais pas. Crumb, le dessinateur rock 60’s par excellence n’a pas fait beaucoup d’émules il me semble. Et lui-même déteste le rock, de toute façon. Depuis Chaland, beaucoup de dessinateurs qui aiment le Rock dessinent assez « ligne claire », je ne sais pas trop pourquoi. Il y a un amour du noir et blanc, oui, du dessin proto-fifties.

Ça me fait rire d’ailleurs cette histoire de ligne claire. Dans le Rock, en général, on adore le son crade, l’immédiateté, et dans les gens qui font de la BD et qui se réclament du Rock, voire du Punk, on a souvent des gens très méticuleux, qui ont un trait très propre, qui font de la couleur directe compliquée, qui passent des jours sur un dessin. Et ils écoutent les Ramones. Bizarre.

Quels sont les auteurs de Bande dessinée qui ont, selon toi, le mieux retranscrit l’esprit et la culture Rock ? Certains t’ont-ils influencé ?

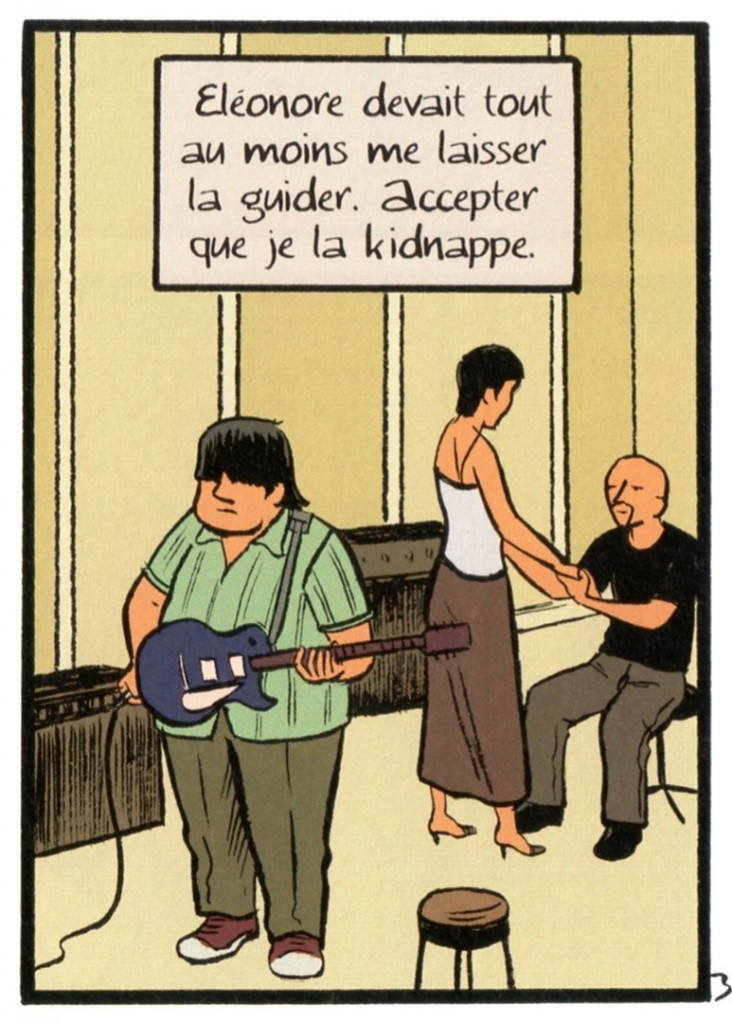

Plus jeune, j’ai adoré Chaland, Dodo & Ben Radis, Margerin… Mais est-ce qu’ils ont influencé mon travail, je ne sais pas… Sans doute pour ma série « Le Stéréo-Club », avec Rudy Spiessert. Je sais que le bouquin « Playlist » de Berberian m’a fait penser « tiens, y’a des éditeurs pour sortir ce genre de choses ». En fait, tout le monde m’a refusé « Le Petit Livre Rock », sauf 6 Pieds sous terre, mais ce qu’ils me proposaient, c’était du quasi-bénévolat, je ne pouvais pas me permettre… et finalement Dargaud, contre toute attente, et avec bonheur.

J’aime bien le travail de Jean-Christophe Menu sur « Lock Groove Comics», les livres de Peter Bagge… En fait quand j’aime un livre, je m’en fiche un peu de savoir si c’est « rock » ou pas. Ce n’est pas un gage de qualité ! Pour être franc, quand on me parle d’une super BD rock qui vient de sortir, j’ai plutôt envie de partir en courant. Il y a eu tellement de choses mauvaises, des années de fanzines punk misérables… A la réflexion, il existe deux genres de BD rock. Il y a celle qui parle de rock et celle qui a un « esprit rock », si tant est que ça signifie quelque chose. Moi, j’ai fait une BD qui parle de rock. Mais au bout du compte, je ne sais pas si mes autres livres sont si « rock » que ça.

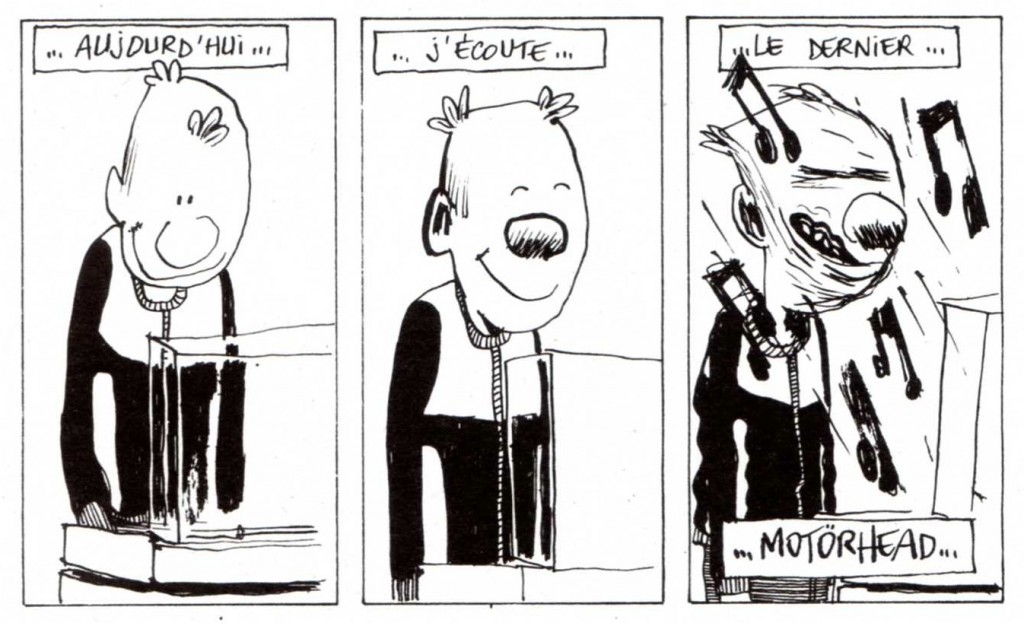

Travailles-tu en musique ?

Quand je dessine oui, quand j’écris, non. Pour « Le Petit Livre Rock », je m’astreignais à écouter la musique de l’année que je dessinais. C’était parfois pénible, mais du coup, j’étais complètement immergé dans mon projet.

Si tu pouvais te réincarner en rocker, illustre ou inconnu, qui choisirais-tu ?

Un type qui a bien vécu, qui est mort vieux sans trop souffrir, et qui est resté créatif toute sa vie. Y’en a pas des masses dans le rock. Y’en a plus dans le blues.

Enfin, la question rituelle à un fan des Beatles : Lennon ou Mac Cartney ?

Brian Wilson.

La chronique du Petit Livre Rock, c’est par là

Follow

Follow