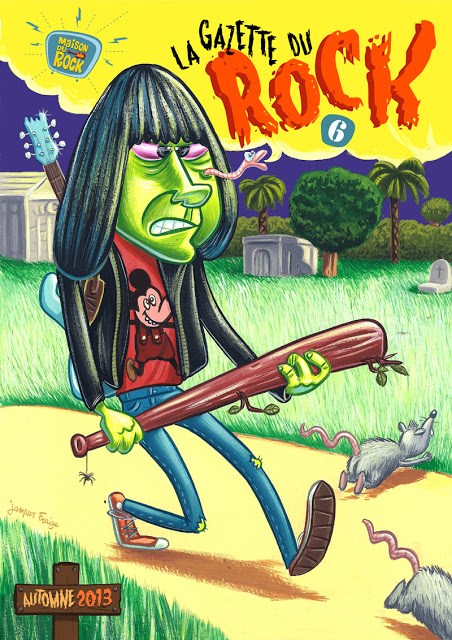

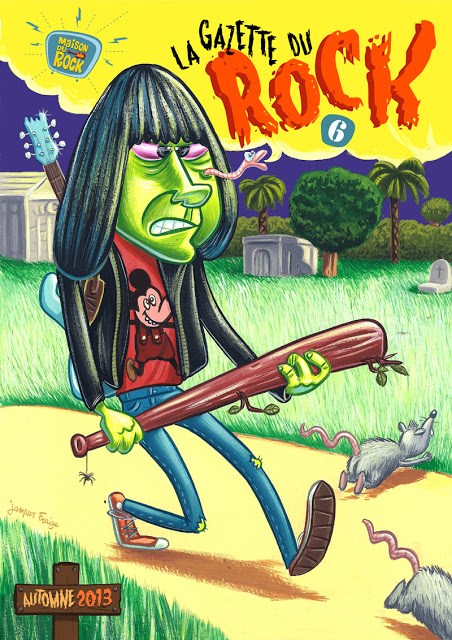

Si vous êtes lecteurs de Rock & Folk, vous avez sûrement remarqué ses dessins drôlatiques et un poil irrévérencieux qui caricaturent les plus belles tronches du Rock. Jampur FRAIZE fait rimer Rock avec BD comme une évidence. Ce pilier de la Gazette du Rock où il associe à ses méfaits graphiques les plumes les plus aiguisées de la BD Rock est aussi animateur de radio (devinez dans quel style). Vu qu’il respire le Rock tel un Punk son tube de colle, il était temps qu’il nous en dise plus sur ces addictions parfaitement avouables.

Quels sont les événements tragiques de ton enfance qui t’ont fait dériver vers la bande dessinée ?

Vers l’âge de 6 ans, je suis tombé à plusieurs reprises sur la tête et ce, à peu de temps d’intervalle : chute d’un lit superposé, chute dans un escalier, et collision frontale contre un mur en crépi. Il ne s’agit pas vraiment ici d’événements tragiques mais cela a influencé mon comportement de manière considérable.

Vers l’âge de 6 ans, je suis tombé à plusieurs reprises sur la tête et ce, à peu de temps d’intervalle : chute d’un lit superposé, chute dans un escalier, et collision frontale contre un mur en crépi. Il ne s’agit pas vraiment ici d’événements tragiques mais cela a influencé mon comportement de manière considérable.

Je me suis pris, entre autres pour Gaston Lagaffe, Donald, Astérix et Luky Luke. Mon rêve était alors de faire comme Lebrac, qui était toujours en retard pour rendre ses planches de BD, à la rédaction de Spirou.

Et ce penchant indéfectible pour la musique de sauvages, d’où vient-il ?

Un peu de mes chutes, citées précédemment, mais aussi, ayant été élevé dans un endroit isolé de la garrigue gardoise, j’ai gardé cet instinct sauvage qui s’est traduit par une irrésistible envie de rythmes binaires. La visite de l’aven d’Orgnac a été décisive quant à mon attirance pour les sons de guitare caverneux. Puis, voyant mon grand frère gratter inlassablement sur sa guitare, j’ai eu envie de faire de même, tout en écoutant les vieux bluesmen des 40’s et jeunes anglais des 60’s qui nous servaient de modèles.

Le mélange de ces deux addictions t’a-t-il tout de suite amené vers la BD Rock ou bien as-tu exploré d’autres genres avant?

J’ai appris le piano classique et un peu de jazz de 7 à 14 ans, j’ai donc consommé pas mal de musique classique et j’en écoute encore beaucoup, principalement les impressionnistes (Debussy, Ravel…). Du jazz aussi. En même temps, j’entendais d’une oreille les disques de mes aînés, qui entraient en pleine adolescence et écoutaient Chuck Berry, Les Stones, Beatles, Who, Canned Heat, Otis Redding Deep Purple…

Tout ça nous mène vers la Gazette du Rock, dont tu es l’instigateur (ou l’un des instigateurs ?), et qui, sous ses dehors un peu foutraques et éclectiques, proches de l’esprit fanzine, a une vraie ligne directrice, axée sur le Rock pur et dur sous toutes ses formes, en retraçant en BD aussi bien des célébrités que des artistes underground. Il y a aussi des interviews de dessinateurs, des chroniques de concerts… Comment et pourquoi avoir créé ce magazine?

C’est parti de loin, remontons jusqu’en 2008, année où ma compagne, Stella Di Matteo, passionnée de Rock aussi, a créé une ASBL (équivalent belge des assos loi 1901), la «Maison du Rock», qui s’inspire du concept de la «Maison du Jazz» de Liège, lieu de conservation et de consultation du patrimoine Jazz, avec conférences, expos et organisations de concerts à la clé. Bref, elle s’est dit qu’il fallait la même chose pour le Rock. Une sorte de caverne d’Ali baba Rock’nRoll, avec tous ses trésors. Le hic, c’est que les subventions pour avoir un lieu digne de ce nom sont inexistantes pour le moment. Donc, depuis sa création, l’ASBL stocke dons, héritages et achats d’un patrimoine Rock, riche en vinyls, CD, K7, livres, DVD’s, documents et accessoires divers dans un local, en attendant de pouvoir avoir un lieu digne d’accueillir un public assoiffé de rock. En attendant, depuis 2008, donc, la Maison du Rock n’a pas chômé car elle a organisé des concerts (Satelliters, Len Price3, Les Producteurs de Porcs, The Prime Movers, The Montesas, etc.) des expos (Frank Margerin, Mezzo, Riff Reb’s & Edith,…), et des conférences. L’univers du Rock et celui du Fanzinat étant étroitement liés , nous nous devions de créer un fanzine: La Gazette du Rock, qui existe depuis mars 2011, au rythme de deux parutions par an. Grâce, entre autres, à l’impulsion de Jean Bourguignon, talentueux auteur de Bandes Dessinées et stakhanoviste du fanzine.

C’est parti de loin, remontons jusqu’en 2008, année où ma compagne, Stella Di Matteo, passionnée de Rock aussi, a créé une ASBL (équivalent belge des assos loi 1901), la «Maison du Rock», qui s’inspire du concept de la «Maison du Jazz» de Liège, lieu de conservation et de consultation du patrimoine Jazz, avec conférences, expos et organisations de concerts à la clé. Bref, elle s’est dit qu’il fallait la même chose pour le Rock. Une sorte de caverne d’Ali baba Rock’nRoll, avec tous ses trésors. Le hic, c’est que les subventions pour avoir un lieu digne de ce nom sont inexistantes pour le moment. Donc, depuis sa création, l’ASBL stocke dons, héritages et achats d’un patrimoine Rock, riche en vinyls, CD, K7, livres, DVD’s, documents et accessoires divers dans un local, en attendant de pouvoir avoir un lieu digne d’accueillir un public assoiffé de rock. En attendant, depuis 2008, donc, la Maison du Rock n’a pas chômé car elle a organisé des concerts (Satelliters, Len Price3, Les Producteurs de Porcs, The Prime Movers, The Montesas, etc.) des expos (Frank Margerin, Mezzo, Riff Reb’s & Edith,…), et des conférences. L’univers du Rock et celui du Fanzinat étant étroitement liés , nous nous devions de créer un fanzine: La Gazette du Rock, qui existe depuis mars 2011, au rythme de deux parutions par an. Grâce, entre autres, à l’impulsion de Jean Bourguignon, talentueux auteur de Bandes Dessinées et stakhanoviste du fanzine.

On y raconte, triture et maltraite parfois, l’Histoire du Rock, on y parle de nos coups de cœurs, il y a des chroniques, interview, BD, strips. On peut y trouver des grands classiques comme Chuck Berry ou des gens plus en marge, comme Billy Childish ou Reverend Beatman. Depuis quelques numéros on propose un thème : les origines du Rock, la naissance du Rock, Rock et Superhéros, le psychédélisme… Elle se présente emballée dans un sachet plastique avec un bordereau qui annonce une partie du contenu, dont le fameux cadeau/gadget, rappelant le Pif Gadget de notre enfance (ben oui, on est vieux!). Dans chaque numéro, il y a un noyau dur de dessinateurs qui participe: Fifi, Jean Bourguignon, Det, Sisca Locca. Nous proposons à nos potes dessinateurs et passionnés de Rock de participer. Mezzo, Riff Reb’s, Jeff Pourquié, J.C Chauzy, Besseron, Bouzard y ont collaboré. Bon, c’est pas évident car, comme dans tout fanzine qui se respecte, il n’y a pas de budget, c’est juste une question de passion et d’amitié. Nous avons failli arrêter d’ailleurs, la Gazette étant en couleur, on cassait la tirelire à chaque numéro. Heureusement, maintenant nous avons l’aide de la ville de Liège, ce qui permet de continuer. On l’emballe à la main et on la distribue nous mêmes principalement à Liège, Bruxelles, Paris et Lyon, ou par correspondance.

Et puis, c’est la reconnaissance ultime, la vie de Rock star, avec la parution de tes dessins dans Rock & Folk…

Même si ce n’est pas ultime (ni la vie de Rock star!), c’est quand même pour moi une reconnaissance appréciable. Rock&Folk est une revue que je connais depuis mon enfance, mon grand frère était déjà lecteur. J’ai longuement décroché dans les années 80 (Kahled ou Madonna en couverture de Rock&Folk, ça pardonne pas) mais je mis suis remis au début des années 2000. J’aimais bien la rubrique, « Que sont-ils devenus ? » qui enquêtait sur les groupes disparus ou musicos dont on entendait plus parler. Ça m’avait inspiré l’idée d’une série de dessins sur le thème, « que seraient-ils devenus, s’ils étaient encore parmi nous ? »,avec donc des illus mettant en situation Elvis, Jim Morrisson, Janis Joplin, etc. Tout ça, de manière décalée. J’avais envoyé par courrier postal ce dossier chez rock&Folk.Vincent Tannières, qui y bossait déjà vers 2002, avait apprécié le projet, mais créer une rubrique spéciale ne se fait pas du jour au lendemain et ils avaient leur quota d’illustrateurs à ce moment-là. Au fur et à mesure, pour ne pas me faire oublier, quand j’avais un projet, une idée ou une planche, je leur envoyais un dessin ou l’autre par mail. Philippe Manoeuvre semblait apprécier mon travail et m’a proposé à l’été 2011 de passer une planche dans le numéro d’été. Puis, plus rien…Et un beau jour de printemps 2014, il me propose de m’occuper tous les mois d’illustrer le courrier des lecteurs, et de temps à autres des articles. Je croise les doigts pour que ça dure le plus longtemps possible. Jusque là, tout va bien, mais la presse papier est assez fragile, ces temps-ci.

Est-ce qu’il y a des dessinateurs qui t’ont influencé?

Dans le désordre: Uderzo, Morris, Franquin, les anonymes des studios Hanna-Barbera/UPA/Walt Disney.

Qu’est-ce qui t’attire dans le fait de dessiner des rockers? Et à l’inverse, est-ce qu’il y a dans ce sujet des choses que tu apprécies moins, sur le plan graphique?

Je suis passionné de musique en général et de Rock en particulier, c’est donc un sujet qui m’inspire. Et je n’hésite pas à écorcher mes idoles. Graphiquement tout sujet peut être inspirant, donc pour le Rock, no problem.

Je suis passionné de musique en général et de Rock en particulier, c’est donc un sujet qui m’inspire. Et je n’hésite pas à écorcher mes idoles. Graphiquement tout sujet peut être inspirant, donc pour le Rock, no problem.

Ton dessin est très personnel et caricatural. Se moquer des rockers tout en leur rendant hommage, c’est plutôt une démarche rock’n roll ?

Je trouve crétin les gens qui s’insurgent quand on critique ou se moque de leurs idoles. Dans le courrier des lecteurs de Rock&Folk, y en a toujours un qui se manifeste, réagissant à un article ou une chronique « assassine », et dans mes proches, j’en ai connus quelques-uns. Je suis un fan D’AC/DC (euh…quand même pas au point d’aller les voir avec Axl Rose), des Stones, Who, etc. Mais je n’hésite pas à me moquer d’eux, parce qu’ils peuvent parfois être ridicules ou faire de mauvais morceaux. Se moquer des choses qu’on vénère est une sorte d’auto dérision. Et qui aime bien châtie bien.

Justement, existe-t-il, selon toi un graphisme ou un style de dessin «rock»?

Non, il y a sans doute un esprit. Un dessin très léché peut-être plus rock qu’un dessin exécuté de façon plus «trash». C’est le propos et le trait mis là où il faut qui fait que ça peut-être ou ne pas être Rock.

Quels points communs vois-tu entre rock et BD ?

Les galères, les femmes, les succès, des egos surdimensionnés, l’alcool, la drogue, etc. Mais quand on y pense, ces points communs peuvent coller avec plein d’autres univers. Et des fonctionnaires de la BD et du Rock, y en a beaucoup aussi.

Donc, on va dire que les deux provoquent des émotions fortes, mais le rock est plus direct, plus instantané.

Travailles-tu en musique?

Oui, à 99,99%. Ça va de Debussy à Black Flag, en passant par Coltrane ou des B.O, selon l’humeur du moment.

Es-tu aussi l’un des instigateurs de l’émission de radio «Inspecteurs des Riffs»?

Oui, c’est via la Maison du Rock et la Maison du Jazz qu’elle est née, en février 2010.

C’est une émission mensuelle diffusée les 3è Mardi de 20h à 22h sur www.48fm.com. Elle est Podcastée et téléchargeable ensuite le début du mois suivant sur www.radiorectangle.be. On y passe du rock, du jazz de la musique de film, des musiques électroniques, etc.

Si tu pouvais te réincarner en rocker, illustre ou inconnu, qui choisirais-tu?

Ouille ouille ouille quel choix!..Euh…disons…Bon Scott. Il est peut-être mort jeune mais à 33 ans il avait déjà vécu plusieurs vies.

Quels sont tes projets, notamment à quand un nouveau numéro de la Gazette du Rock ?

Le prochain numéro sort cet été. Ce sera un spécial rock rigolo, avec interview de Frank Margerin, of course !

Le prochain numéro sort cet été. Ce sera un spécial rock rigolo, avec interview de Frank Margerin, of course !

Je fais pas mal de boulots d’illustrations ces temps-ci. Des affiches, des pochettes de disques, 2 livres didactico-rigolos en collaboration avec des écrivains ornitologues et scientifiques. « Les bêtes qui volent, avec ou sans ailes » sorti en mars 2017 et à venir en septembre « les bêtes de la maison et de la chambre », aux éditions de la Salamandre. Comme quoi, y a pas que le Rock dans ma vie…

D’autre part, ça fait 2 ans que j’essaye de mettre en forme un projet d’albumBD/illus/cartoon, spécial Rock, pour présenter aux éditeurs…Je compte boucler ça avant ma mort !

Rock’nrolliens, pour découvrir l’univers de l’ami Jampur Fraize :

www.facebook.com/jampurfraize

www.facebook.com/maisondurock

www.facebook.com/inspecteursdesriffs

Une fois de plus, la nouveauté vint d’Outre-Manche, dès 1964 (année de naissance de plein de types géniaux), avec Radio Caroline, émettant depuis un vieux rafiot au large des cotes britanniques. Forcément, le temps que l’information arrive au cerveau, ce n’est que vers la fin des années 1970 que les radios pirates envahirent les ondes franchouillardes. Sous les toits parisiens, quelques rebelles émettaient dans la clandestinité, bravant le monopole de l’État. Et sur ces radios illicites, que pouvait-on entendre ? Du Rock évidemment, anglo-saxon, par hypothèse, tandis que les grandes radios précitées déversaient à plein tube de la variète bien de chez nous, gouaillée par des chanteurs à prénom, à l’attention de ménagères à la tranche d’âge indéfinie.

Une fois de plus, la nouveauté vint d’Outre-Manche, dès 1964 (année de naissance de plein de types géniaux), avec Radio Caroline, émettant depuis un vieux rafiot au large des cotes britanniques. Forcément, le temps que l’information arrive au cerveau, ce n’est que vers la fin des années 1970 que les radios pirates envahirent les ondes franchouillardes. Sous les toits parisiens, quelques rebelles émettaient dans la clandestinité, bravant le monopole de l’État. Et sur ces radios illicites, que pouvait-on entendre ? Du Rock évidemment, anglo-saxon, par hypothèse, tandis que les grandes radios précitées déversaient à plein tube de la variète bien de chez nous, gouaillée par des chanteurs à prénom, à l’attention de ménagères à la tranche d’âge indéfinie. Radio Nomade va ainsi voir le jour et après des débuts forcément laborieux, trouver son rythme et acquérir une petite notoriété, grâce aux disques passés par Pablo et aux interviews décalées d’Alban donnant la parole aux marginaux, aux émigrés et même aux femmes de mauvaise vie, tant éloignés de son univers bourgeois. Mais à force de jouer avec le feu, l’amitié entre Alban et Pablo va être mise à rude épreuve. La dialectique du riche et du pauvre, un thème maintes fois utilisé, donc un peu piégeux, offre ici un décor tout à fait crédible pour illustrer cette période foisonnante où les corsaires des ondes rivalisant d’ingéniosité, de malice et, il faut le dire aussi, de courage, bravaient la police, changeant sans cesse de lieu d’émission pour échapper aux radars embarqués, sillonnant les rues parisiennes pour les repérer.

Radio Nomade va ainsi voir le jour et après des débuts forcément laborieux, trouver son rythme et acquérir une petite notoriété, grâce aux disques passés par Pablo et aux interviews décalées d’Alban donnant la parole aux marginaux, aux émigrés et même aux femmes de mauvaise vie, tant éloignés de son univers bourgeois. Mais à force de jouer avec le feu, l’amitié entre Alban et Pablo va être mise à rude épreuve. La dialectique du riche et du pauvre, un thème maintes fois utilisé, donc un peu piégeux, offre ici un décor tout à fait crédible pour illustrer cette période foisonnante où les corsaires des ondes rivalisant d’ingéniosité, de malice et, il faut le dire aussi, de courage, bravaient la police, changeant sans cesse de lieu d’émission pour échapper aux radars embarqués, sillonnant les rues parisiennes pour les repérer.

Follow

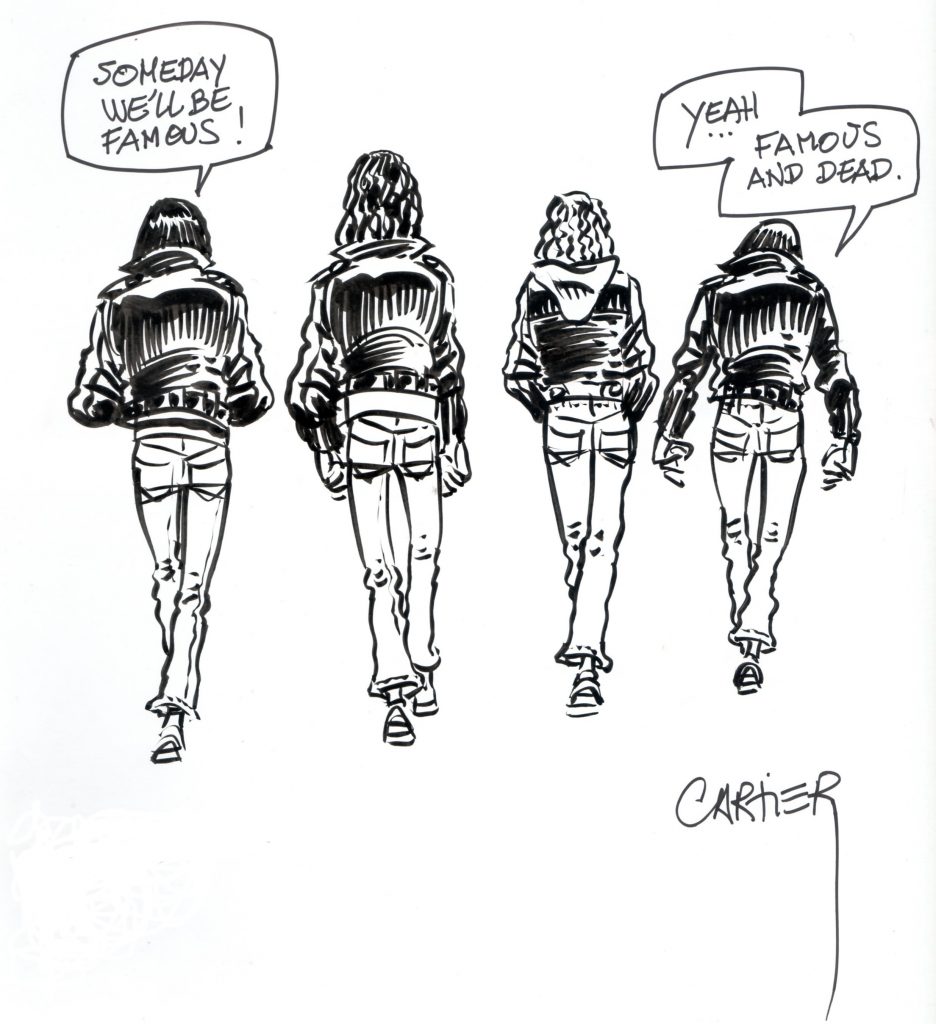

Follow Quel a été le destin de ces jeunes crêteux, percés d’aiguilles à nourrice, qui se déchaînaient dans de furieux pogos en gueulant No Future ? On peut imaginer qu’ils aient succombé à une overdose dans un squat crasseux, ou, pire encore qu’ils aient troqué le Perfecto et les tube de colle contre un costard Burberry et des lignes de Coke aspirées à pleines narines dans leur bureau rutilant de la City. On peut aussi se réjouir qu’ils n’aient pas tous renoncé à leur idéal et que certains aient pu trouver leur petite place dans la société anglaise, sans rien renier de leurs convictions et de leur esprit de rébellion, si dérisoire fut-il.

Quel a été le destin de ces jeunes crêteux, percés d’aiguilles à nourrice, qui se déchaînaient dans de furieux pogos en gueulant No Future ? On peut imaginer qu’ils aient succombé à une overdose dans un squat crasseux, ou, pire encore qu’ils aient troqué le Perfecto et les tube de colle contre un costard Burberry et des lignes de Coke aspirées à pleines narines dans leur bureau rutilant de la City. On peut aussi se réjouir qu’ils n’aient pas tous renoncé à leur idéal et que certains aient pu trouver leur petite place dans la société anglaise, sans rien renier de leurs convictions et de leur esprit de rébellion, si dérisoire fut-il.

métro-boulot-dodo a éteint ses rêves musicaux. Baudoin bosse comme un âne, sous la coupe d’un supérieur tyrannique. Une bonne vie de merde qui d’emblée se révèle forcément prometteuse pour la suite. Et l’on n’est pas déçu quand Luc, le frère de Baudoin, débarque dans sa vie à l’improviste, en transit entre deux missions pour Médecins sans frontières. Antithèse de son frangin timoré, Luc est un winner qui avance dans la vie au gré de ses désirs, multipliant les conquêtes féminines tandis que son frère complète laborieusement sa collection de râteaux, lors des rares occasions qu’il a de se retrouver seule avec une fille.

métro-boulot-dodo a éteint ses rêves musicaux. Baudoin bosse comme un âne, sous la coupe d’un supérieur tyrannique. Une bonne vie de merde qui d’emblée se révèle forcément prometteuse pour la suite. Et l’on n’est pas déçu quand Luc, le frère de Baudoin, débarque dans sa vie à l’improviste, en transit entre deux missions pour Médecins sans frontières. Antithèse de son frangin timoré, Luc est un winner qui avance dans la vie au gré de ses désirs, multipliant les conquêtes féminines tandis que son frère complète laborieusement sa collection de râteaux, lors des rares occasions qu’il a de se retrouver seule avec une fille. aussi sobre et qu’expressif, ce qui n’est jamais évident dans ce style de graphisme « nouvelle BD » (depuis le temps qu’il existe, on se demande d’ailleurs si l’adjectif signifie encore quelque chose).

aussi sobre et qu’expressif, ce qui n’est jamais évident dans ce style de graphisme « nouvelle BD » (depuis le temps qu’il existe, on se demande d’ailleurs si l’adjectif signifie encore quelque chose). Et, en se référant à l’avis très autorisé d’un maître du genre, à savoir Frank Black, qui conseillait leur écoute pour expliquer à un Martien ce qu’est le Rock’n Roll, citer les Ramones est assez imparable. Groupe culte, que tout le monde connaît sans l’avoir jamais vraiment écouté, à par les mélomanes bien sûr, les Ramones avaient tout pour devenir le plus grand groupe de l’histoire du Rock et ils le sont devenus d’une certaine façon. Trait d’union entre le Rockabilly des origines au Revival Punk de la fin des Seventies, dont ils sont considérés comme les précurseurs (avec les New York Dolls et les Stooges), leurs disques continuent à se vendre à petites doses et les tee-shirts floqués de leur logo figurent en bonne place dans la top-list des ventes, portés par des d’jeunes qui parfois ne savent même pas qu’il s’agit d’un groupe de Rock (si, si, j’en connais !).

Et, en se référant à l’avis très autorisé d’un maître du genre, à savoir Frank Black, qui conseillait leur écoute pour expliquer à un Martien ce qu’est le Rock’n Roll, citer les Ramones est assez imparable. Groupe culte, que tout le monde connaît sans l’avoir jamais vraiment écouté, à par les mélomanes bien sûr, les Ramones avaient tout pour devenir le plus grand groupe de l’histoire du Rock et ils le sont devenus d’une certaine façon. Trait d’union entre le Rockabilly des origines au Revival Punk de la fin des Seventies, dont ils sont considérés comme les précurseurs (avec les New York Dolls et les Stooges), leurs disques continuent à se vendre à petites doses et les tee-shirts floqués de leur logo figurent en bonne place dans la top-list des ventes, portés par des d’jeunes qui parfois ne savent même pas qu’il s’agit d’un groupe de Rock (si, si, j’en connais !).

Vers l’âge de 6 ans, je suis tombé à plusieurs reprises sur la tête et ce, à peu de temps d’intervalle : chute d’un lit superposé, chute dans un escalier, et collision frontale contre un mur en crépi. Il ne s’agit pas vraiment ici d’événements tragiques mais cela a influencé mon comportement de manière considérable.

Vers l’âge de 6 ans, je suis tombé à plusieurs reprises sur la tête et ce, à peu de temps d’intervalle : chute d’un lit superposé, chute dans un escalier, et collision frontale contre un mur en crépi. Il ne s’agit pas vraiment ici d’événements tragiques mais cela a influencé mon comportement de manière considérable. C’est parti de loin, remontons jusqu’en 2008, année où ma compagne, Stella Di Matteo, passionnée de Rock aussi, a créé une ASBL (équivalent belge des assos loi 1901), la «Maison du Rock», qui s’inspire du concept de la «Maison du Jazz» de Liège, lieu de conservation et de consultation du patrimoine Jazz, avec conférences, expos et organisations de concerts à la clé. Bref, elle s’est dit qu’il fallait la même chose pour le Rock. Une sorte de caverne d’Ali baba Rock’nRoll, avec tous ses trésors. Le hic, c’est que les subventions pour avoir un lieu digne de ce nom sont inexistantes pour le moment. Donc, depuis sa création, l’ASBL stocke dons, héritages et achats d’un patrimoine Rock, riche en vinyls, CD, K7, livres, DVD’s, documents et accessoires divers dans un local, en attendant de pouvoir avoir un lieu digne d’accueillir un public assoiffé de rock. En attendant, depuis 2008, donc, la Maison du Rock n’a pas chômé car elle a organisé des concerts (Satelliters, Len Price3, Les Producteurs de Porcs, The Prime Movers, The Montesas, etc.) des expos (Frank Margerin, Mezzo, Riff Reb’s & Edith,…), et des conférences. L’univers du Rock et celui du Fanzinat étant étroitement liés , nous nous devions de créer un fanzine:

C’est parti de loin, remontons jusqu’en 2008, année où ma compagne, Stella Di Matteo, passionnée de Rock aussi, a créé une ASBL (équivalent belge des assos loi 1901), la «Maison du Rock», qui s’inspire du concept de la «Maison du Jazz» de Liège, lieu de conservation et de consultation du patrimoine Jazz, avec conférences, expos et organisations de concerts à la clé. Bref, elle s’est dit qu’il fallait la même chose pour le Rock. Une sorte de caverne d’Ali baba Rock’nRoll, avec tous ses trésors. Le hic, c’est que les subventions pour avoir un lieu digne de ce nom sont inexistantes pour le moment. Donc, depuis sa création, l’ASBL stocke dons, héritages et achats d’un patrimoine Rock, riche en vinyls, CD, K7, livres, DVD’s, documents et accessoires divers dans un local, en attendant de pouvoir avoir un lieu digne d’accueillir un public assoiffé de rock. En attendant, depuis 2008, donc, la Maison du Rock n’a pas chômé car elle a organisé des concerts (Satelliters, Len Price3, Les Producteurs de Porcs, The Prime Movers, The Montesas, etc.) des expos (Frank Margerin, Mezzo, Riff Reb’s & Edith,…), et des conférences. L’univers du Rock et celui du Fanzinat étant étroitement liés , nous nous devions de créer un fanzine:  Je suis passionné de musique en général et de Rock en particulier, c’est donc un sujet qui m’inspire. Et je n’hésite pas à écorcher mes idoles. Graphiquement tout sujet peut être inspirant, donc pour le Rock, no problem.

Je suis passionné de musique en général et de Rock en particulier, c’est donc un sujet qui m’inspire. Et je n’hésite pas à écorcher mes idoles. Graphiquement tout sujet peut être inspirant, donc pour le Rock, no problem. Le prochain numéro sort cet été. Ce sera un spécial rock rigolo, avec interview de Frank Margerin, of course !

Le prochain numéro sort cet été. Ce sera un spécial rock rigolo, avec interview de Frank Margerin, of course ! ssés comme un joint de bocal à cornichons, contre les barrières. Mais là, c’était nickel, la place idéale, légèrement excentrée, à portée de vue. Et puis le concert a démarré, on a bougé de vingt mètres en dix secondes, les premiers slammeurs vous sont tombés sur la tronche (que des barbus ventripotents évidemment, les petites meufs vous passent loin des paluches) et vous vous êtes pris les vagues de pogo (ou de mosh selon le degré de distorsion) à intervalles réguliers. Moyennant une côte fêlée, un orteil écrasé et un hématome au sommet du crâne, vous aurez vécu l’histoire du Rock avec un grand H. Mais bon, il faut la mériter sa place au Paradis. Et plus tard vous pourrez dire d’un ton détaché, à l’heure du thé devant un auditoire admiratif et vaguement jaloux : Le concert de Hope In Hell (du Rock tranchant!) à Trifouillis Sur Seine, ouais, j’y étais… devant !

ssés comme un joint de bocal à cornichons, contre les barrières. Mais là, c’était nickel, la place idéale, légèrement excentrée, à portée de vue. Et puis le concert a démarré, on a bougé de vingt mètres en dix secondes, les premiers slammeurs vous sont tombés sur la tronche (que des barbus ventripotents évidemment, les petites meufs vous passent loin des paluches) et vous vous êtes pris les vagues de pogo (ou de mosh selon le degré de distorsion) à intervalles réguliers. Moyennant une côte fêlée, un orteil écrasé et un hématome au sommet du crâne, vous aurez vécu l’histoire du Rock avec un grand H. Mais bon, il faut la mériter sa place au Paradis. Et plus tard vous pourrez dire d’un ton détaché, à l’heure du thé devant un auditoire admiratif et vaguement jaloux : Le concert de Hope In Hell (du Rock tranchant!) à Trifouillis Sur Seine, ouais, j’y étais… devant ! Claudiquant sur le Dance Floor. Un manifeste à la gloire du Rock où cependant la caricature sans pitié le dispute sans cesse à l’hommage pasionné. Outre les dessins de concert, le pavé, lourd comme un riff de Stoner Metal, intègre toutes les productions que Luz a faites autour du Rock (mais n’y cherchez pas

Claudiquant sur le Dance Floor. Un manifeste à la gloire du Rock où cependant la caricature sans pitié le dispute sans cesse à l’hommage pasionné. Outre les dessins de concert, le pavé, lourd comme un riff de Stoner Metal, intègre toutes les productions que Luz a faites autour du Rock (mais n’y cherchez pas  Christopher nous avait déjà fait le coup avec son magistral

Christopher nous avait déjà fait le coup avec son magistral

Par rapport à ce dernier, pas de changements radicaux et donc que du hautement recommandable, entre mini-chroniques, instantanés de concert, tronches de Métalleux expressives et encarts didactiques pour les moins pointus des lecteurs (ça permet de se la péter devant les potes entre deux chips et une gorgée, à l’heure de l’apé-rot). Le tout saupoudré de cette petite pointe d’humour et d’autodérision qui rappellent opportunément que tout ça, c’est avant tout du Rock’nRoll.

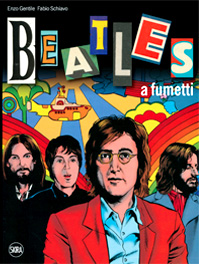

Par rapport à ce dernier, pas de changements radicaux et donc que du hautement recommandable, entre mini-chroniques, instantanés de concert, tronches de Métalleux expressives et encarts didactiques pour les moins pointus des lecteurs (ça permet de se la péter devant les potes entre deux chips et une gorgée, à l’heure de l’apé-rot). Le tout saupoudré de cette petite pointe d’humour et d’autodérision qui rappellent opportunément que tout ça, c’est avant tout du Rock’nRoll. Songez un peu : The Beatles Comics recense absolument TOUT (j’ai pas vérifié mais je suis prêt à le parier) ce que le 9è Art a produit en lien avec les Beatles. Aussi bien les Comics que le Franco-Belge, y compris les ouvrages les plus pointus, dans toutes les langues, à commencer bien sûr par les Fumetti car, comme son nom l’indique, Fabio est originaire de l’autre côté des Alpes.

Songez un peu : The Beatles Comics recense absolument TOUT (j’ai pas vérifié mais je suis prêt à le parier) ce que le 9è Art a produit en lien avec les Beatles. Aussi bien les Comics que le Franco-Belge, y compris les ouvrages les plus pointus, dans toutes les langues, à commencer bien sûr par les Fumetti car, comme son nom l’indique, Fabio est originaire de l’autre côté des Alpes.

ns merci, si ce n’est qu’à travers eux, le mythe de la Grande Amérique s’en prend plein la tronche, racistes, pro-gun et culs-bénis en première ligne. Et c’est l’essentiel à retenir de ce périple mortifère et transgressif qui laissera sur leur faim les lecteurs habitués aux intrigues bien construites et au suspense millimétré.

ns merci, si ce n’est qu’à travers eux, le mythe de la Grande Amérique s’en prend plein la tronche, racistes, pro-gun et culs-bénis en première ligne. Et c’est l’essentiel à retenir de ce périple mortifère et transgressif qui laissera sur leur faim les lecteurs habitués aux intrigues bien construites et au suspense millimétré.