Dessins : Christophe DUBOIS – Textes : Rodolphe

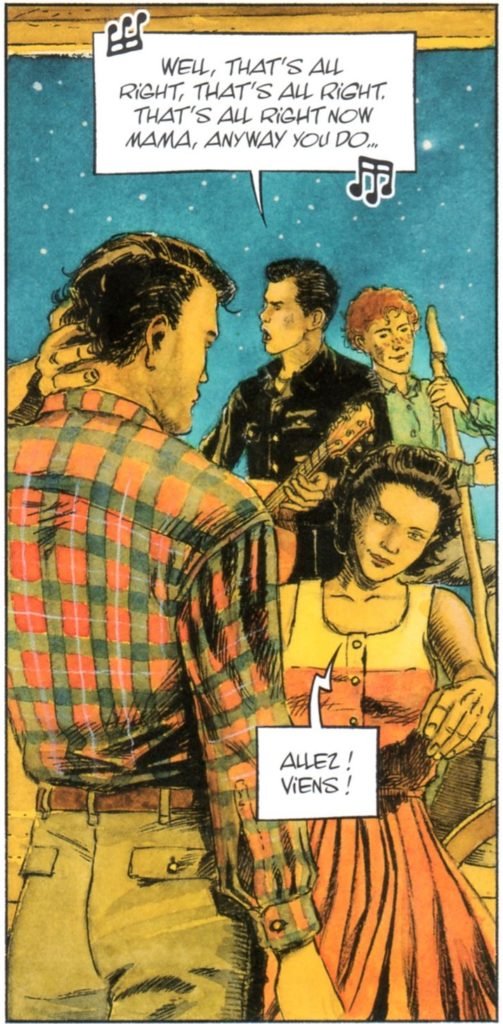

Au commencement étaient la Country, le Folk et le Blues. Et puis, dans les années 1950 un Prophète est arrivé, il s’appelait Elvis. Il a vite rallié de nombreux disciples comme Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent ou Buddy Holly et ensemble, ils ont créé une nouvelle religion : le Rock’n Roll… et laissé le Diable entrer dans les chaumières, via les postes de radio, dans les esprits d’une jeunesse naïve et corruptible.

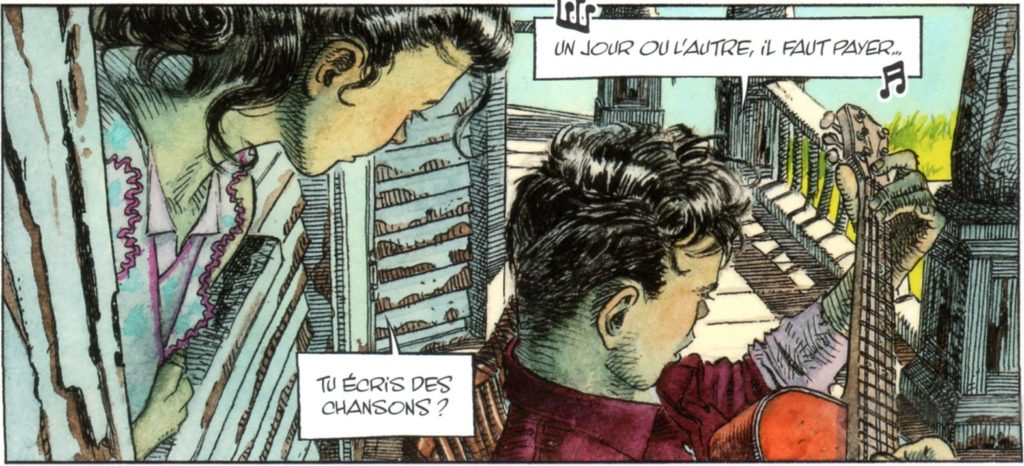

Parmi ces adeptes touchés par la grâce divine… ou diabolique, si vous préférez, il y a Hank, un jeune homme qui vit dans une ferme à Hazard, dans le Kentucky, avec son père, ses trois frères et sa sœur. Dans ce bled moche où il fait toujours chaud et où il ne se passe rien, Hank trompe l’ennui en jouant de la guitare dans les fêtes locales et en composant des chansons… de Rock’n Roll évidemment.

Le récit débute à la gare de Hazard où Hank taquine la guitare en attendant la nouvelle membre de la famille : Mary-Barbara, diminutif Barbie, venue rejoindre Bram, le frère aîné qu’elle a épousé pour se sortir de sa congrégation pour filles paumées.

Dès le début, on devine que l’arrivée de cette fille superbe qui n’a pas froid aux yeux, entre autres, va bousculer le quotidien monotone de cette famille de farmers, en apparence traditionnelle et cependant très atypique : Hank qui rêve de devenir une Rockstar, son père taciturne à la violence refoulée, Eddy un frère cadet délinquant, Evy une sœur autiste… et une mère, qui n’est plus là, et c’est d’ailleurs l’une des clés de l’intrique.

Les ingrédients sont ainsi réunis pour que les événements prennent une tournure dont tous les protagonistes ne vont pas sortir indemnes.

Les ingrédients sont ainsi réunis pour que les événements prennent une tournure dont tous les protagonistes ne vont pas sortir indemnes.

Si vous pensez que tout ça est ultra classique, vous avez tout bon et c’est justement l’une des grandes forces de cette chronique de famille américaine rurale, sur fond de naissance du Rock’n Roll avec un touche de Polar. Qu’il s’agisse de l’intrigue, de la psychologie des personnages, du scénario, jusqu’à sa conclusion, du dessin et donc de l’ambiance musicale, on est dans le pur classicisme. Et cela colle parfaitement à la thématique et à l’ambiance de l’album, ce qui donne au final un récit très cohérent et assez immersif.

Rien d’étonnant quand on se penche sur le CV du scénariste. Rodolphe est un vétéran de la BD qui officie sans relâche depuis 1979, alors qu’il avait presque 30 ans. Je vous laisse faire le calcul… Sa bibliographie est impressionnante. On peut citer Les Écluses du Ciel, Mary la Noire, L’autre Monde, Pump. S’agissant de récits autour de la musique, il est l’auteur de Outsiders, Mojo, Rockstar (dans la série Le Village) ou J’ai tué Lennon. C’est donc un fin connaisseur et amateur de Rock classique et cela se ressent inévitablement dans Rockabilly où le contexte de cette révolution musicale, qui va changer les USA, y compris les coins les plus reculés comme Hazard, est bien restitué, au service d’un récit bien mené.

Christophe Dubois est quant lui le dessinateur du Cycle d’Ostruce, un récit assez original de Steam Punk mâtiné d’Héroïc Fantasy se déroulant pendant la révolution russe. Il est d’ailleurs remarquable de voir comment son dessin a évolué dans Rockabilly, puisqu’on est sur un graphisme très réaliste et maîtrisé, qui fait un peu penser à du Gibrat. Qu’il s’agisse des scènes de violence, d’intimité ou bien sûr de musique, le trait précis et les couleurs directes nous plongent dans l’Amérique profonde des 50’s. On ressent la moiteur du climat, des corps et des âmes et cette atmosphère oppressante, annonciatrice d’un dénouement dramatique mais pas forcément inattendu, surtout si l’on est féru de thrillers.

Christophe Dubois est quant lui le dessinateur du Cycle d’Ostruce, un récit assez original de Steam Punk mâtiné d’Héroïc Fantasy se déroulant pendant la révolution russe. Il est d’ailleurs remarquable de voir comment son dessin a évolué dans Rockabilly, puisqu’on est sur un graphisme très réaliste et maîtrisé, qui fait un peu penser à du Gibrat. Qu’il s’agisse des scènes de violence, d’intimité ou bien sûr de musique, le trait précis et les couleurs directes nous plongent dans l’Amérique profonde des 50’s. On ressent la moiteur du climat, des corps et des âmes et cette atmosphère oppressante, annonciatrice d’un dénouement dramatique mais pas forcément inattendu, surtout si l’on est féru de thrillers.

L’épilogue viendra rappeler opportunément que le Rock’n Roll reste plus fort que tout et peut faire oublier les moments les plus pénibles et retrouver « la banane », (c’est nul mais c’est offert par la maison !).

En résumé, avec Rockabilly, vous ne serez peut-être pas surpris, mais vous ne serez pas déçus.

Follow

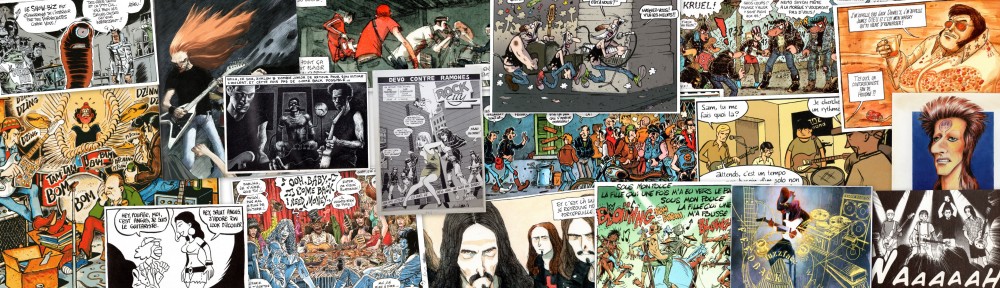

Follow Hervé Bourhis, qui est l’un des auteurs BD les plus éminents de la BD Rock, auteur, entre autres, du

Hervé Bourhis, qui est l’un des auteurs BD les plus éminents de la BD Rock, auteur, entre autres, du  Le thème classique d’une jeunesse engluée dans un bled de province qui sclérose très vite le moindre rêve de gloire, est ici traité dans une chronique douce amère, mélancolique comme un ciel maussade de bord de mer. Le titre de l’album est une référence pas du tout innocente au beau et dépressif morceau de David Bowie. L’autrice fait aussi un clin d’œil sympa au mythique Club des 27, l’âge de Martha au moment du récit.

Le thème classique d’une jeunesse engluée dans un bled de province qui sclérose très vite le moindre rêve de gloire, est ici traité dans une chronique douce amère, mélancolique comme un ciel maussade de bord de mer. Le titre de l’album est une référence pas du tout innocente au beau et dépressif morceau de David Bowie. L’autrice fait aussi un clin d’œil sympa au mythique Club des 27, l’âge de Martha au moment du récit.

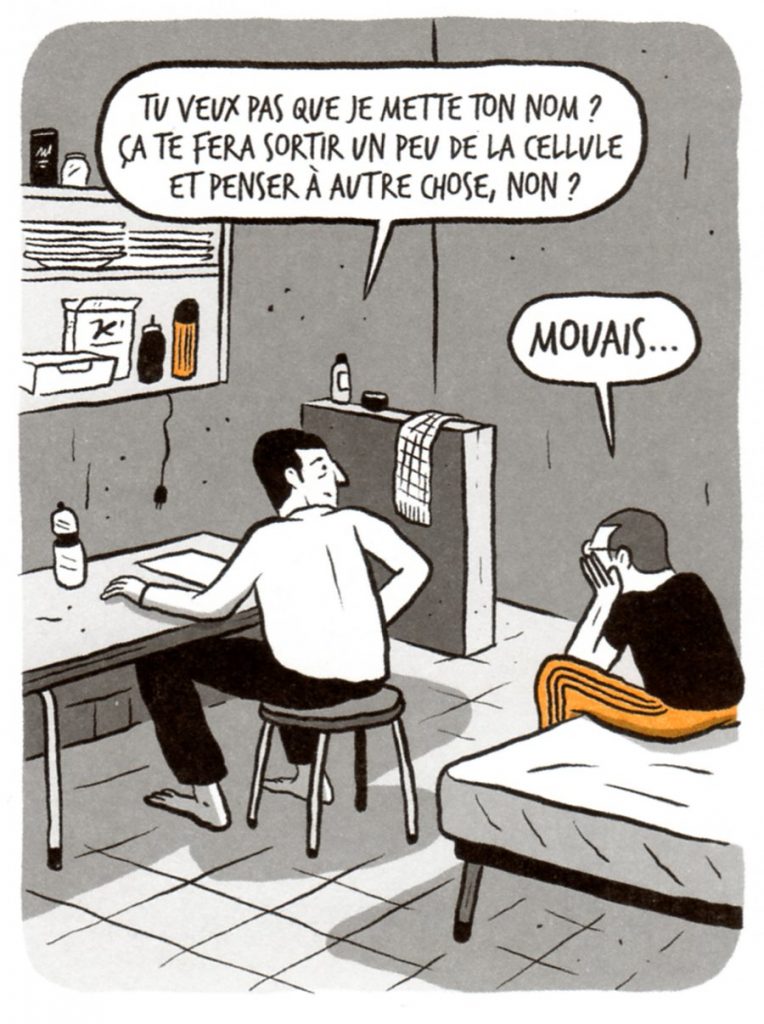

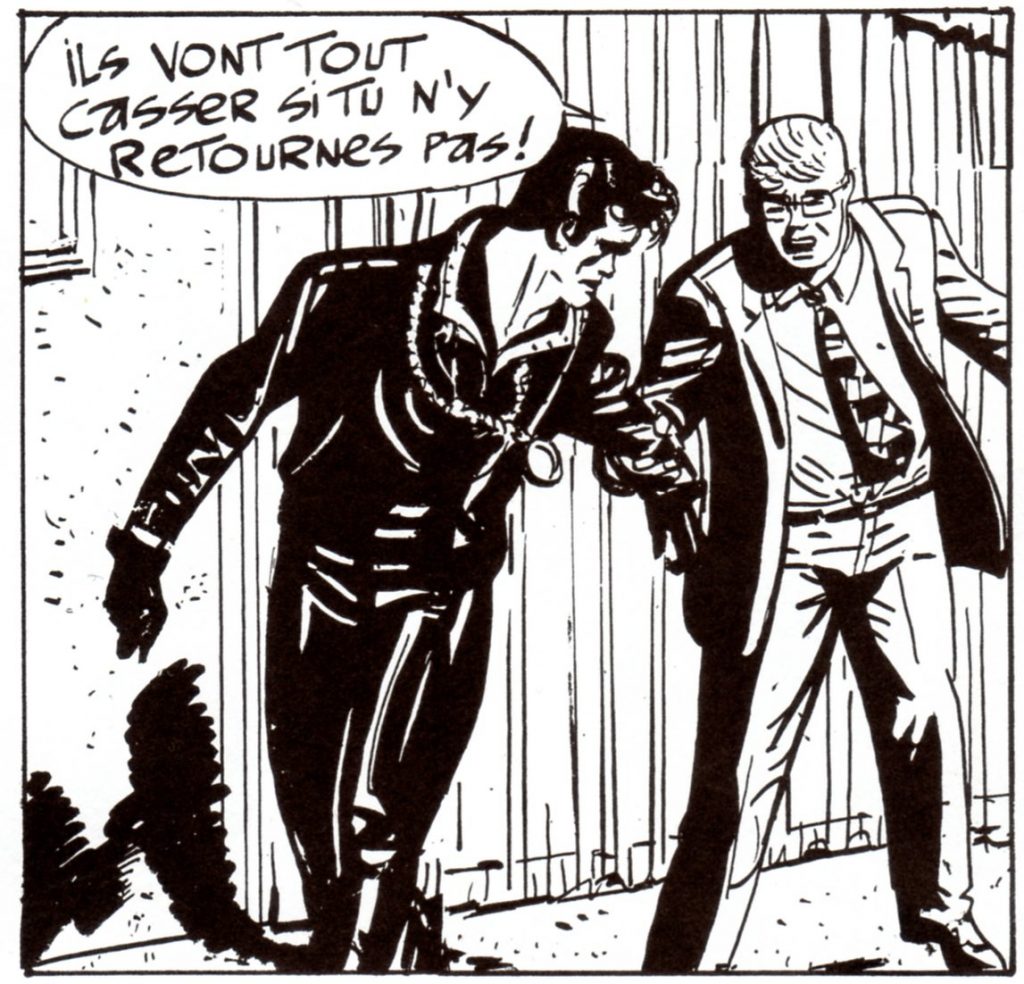

Dans les Héros du Peuple sont immortels, il apporte une nouvelle illustration que le destin des Rockers, avec ou sans la gloire, peut être un chemin de galères, voire de souffrance. Le récit est, impeccablement construit, en choisissant opportunément, après un flash-back préliminaire au Portugal, de se focaliser sur la période française « Rock, Drogue et Braquage » de Gilles Bertin puis la dernière époque de son exil, en Espagne. L’auteur nous fait revivre avec une authenticité rare, tant des personnages que des ambiances, la saga de cet anti-héros, ainsi que de ses potes, marqué par la précarité, la dépendance à l’héroïne, la délinquance, la maladie (le SIDA), auquel la musique et l’amour vont lui permettre d’échapper à une issue tragique et précoce et au final lui apporter une vraie rédemption.

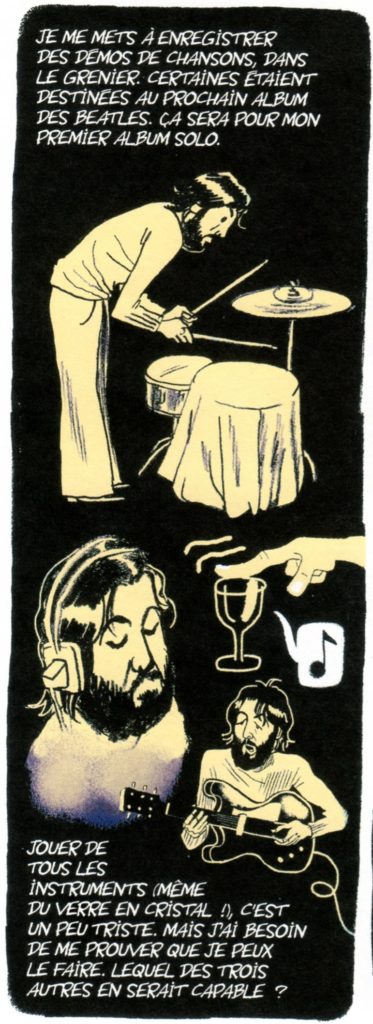

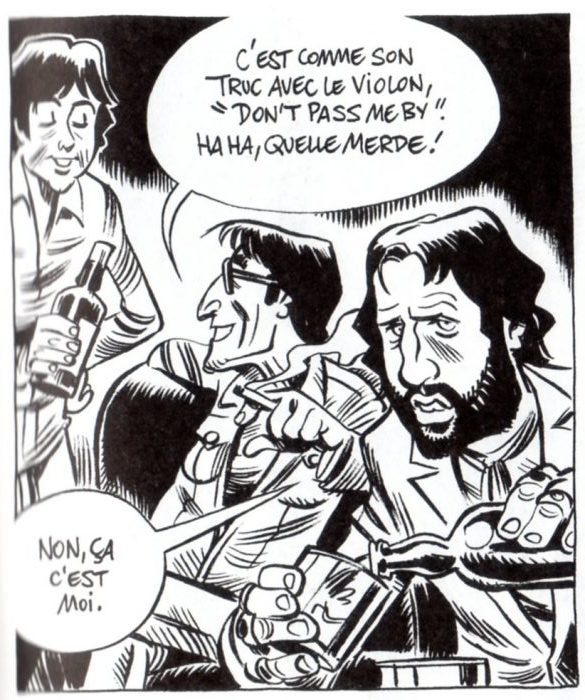

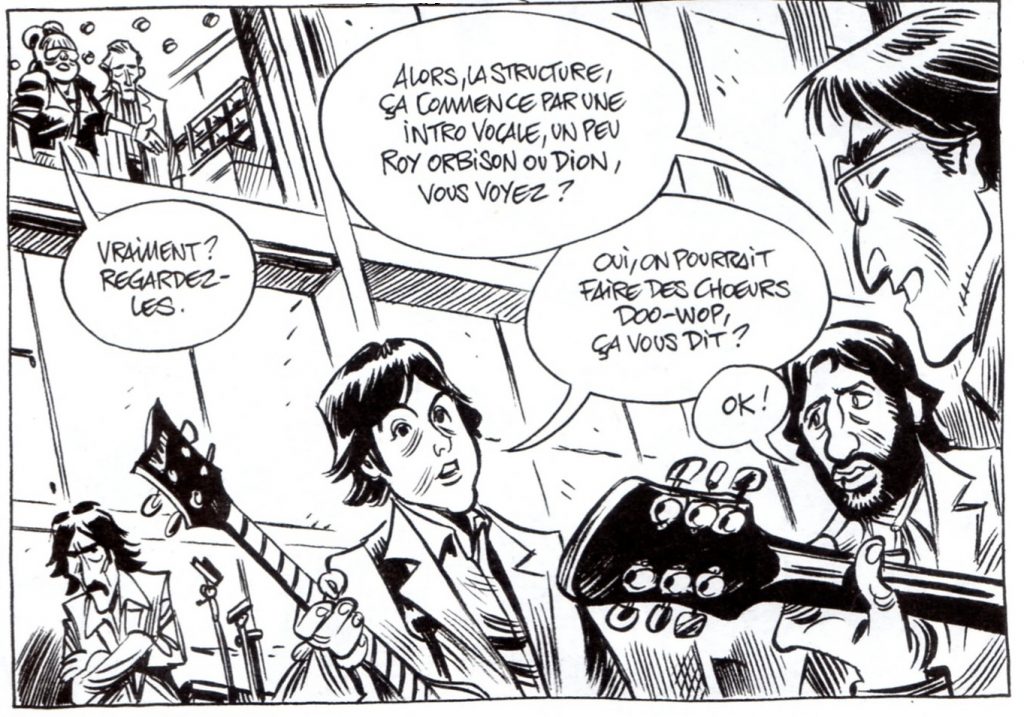

Dans les Héros du Peuple sont immortels, il apporte une nouvelle illustration que le destin des Rockers, avec ou sans la gloire, peut être un chemin de galères, voire de souffrance. Le récit est, impeccablement construit, en choisissant opportunément, après un flash-back préliminaire au Portugal, de se focaliser sur la période française « Rock, Drogue et Braquage » de Gilles Bertin puis la dernière époque de son exil, en Espagne. L’auteur nous fait revivre avec une authenticité rare, tant des personnages que des ambiances, la saga de cet anti-héros, ainsi que de ses potes, marqué par la précarité, la dépendance à l’héroïne, la délinquance, la maladie (le SIDA), auquel la musique et l’amour vont lui permettre d’échapper à une issue tragique et précoce et au final lui apporter une vraie rédemption. En attendant, on peut toujours rêver et se risquer à prononcer le début de cette phrase magique : « Et si… ? » C’est ce qu’ont fait Hervé Bourhis et Julien Solé en donnant vie à cette uchronie qu’on aurait tant voulu voir se réaliser. Et si en 1980, les Beatles étaient de nouveau réunis pour composer des chansons ? Postulat alléchant mais qui une fois posé représentait un sacré challenge. Avec la culture Rock du sieur Bourhis, on n’était pas vraiment inquiet, encore fallait-il aborder le sujet sous le bon angle. Avec Julien Solé au dessin, il y avait fort à parier qu’on n’allait pas tomber dans l’hommage tiède mais plutôt verser dans une parodie joyeusement iconoclaste.

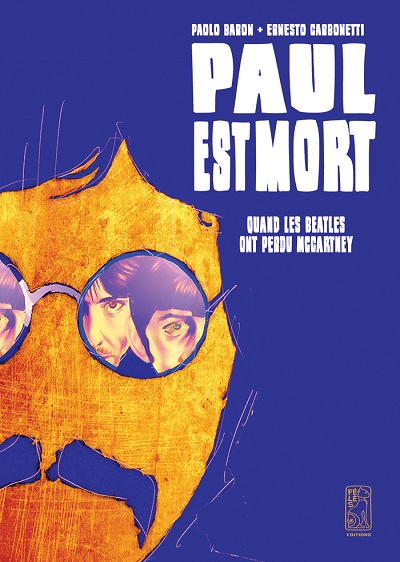

En attendant, on peut toujours rêver et se risquer à prononcer le début de cette phrase magique : « Et si… ? » C’est ce qu’ont fait Hervé Bourhis et Julien Solé en donnant vie à cette uchronie qu’on aurait tant voulu voir se réaliser. Et si en 1980, les Beatles étaient de nouveau réunis pour composer des chansons ? Postulat alléchant mais qui une fois posé représentait un sacré challenge. Avec la culture Rock du sieur Bourhis, on n’était pas vraiment inquiet, encore fallait-il aborder le sujet sous le bon angle. Avec Julien Solé au dessin, il y avait fort à parier qu’on n’allait pas tomber dans l’hommage tiède mais plutôt verser dans une parodie joyeusement iconoclaste. Cela aurait donc été le bon moment pour reformer le groupe et repartir vers les sommets de la gloire… et de la fortune. Le cahier d’Hervé Bourhis à la fin du livre vient à point nommé expliquer toute la pertinence de l’hypothèse d’une telle reformation.

Cela aurait donc été le bon moment pour reformer le groupe et repartir vers les sommets de la gloire… et de la fortune. Le cahier d’Hervé Bourhis à la fin du livre vient à point nommé expliquer toute la pertinence de l’hypothèse d’une telle reformation. Cette dure réalité du marketing s’applique aussi à la BD. Combien d’albums n’ont même pas le droit à un simple feuilletage en raison d’une couverture pas assez « vendeuse », ce qui explique que les éditeurs y attachent souvent une attention quasi obsessionnelle. S’agissant de Nous aurons toujours 20 ans, point de souci, les fins connaisseurs, dont je prétends faire partie, ont tout de suite repéré l’allusion et l’hommage au premier album des Ramones. Quatre mecs en jean et blouson noir, posture et regards agressifs, signifiant qu’ils sont jeunes, immortels et prêts à bouffer la vie même si elle sera courte et que cela doit bousculer la morale et la bien-pensance.

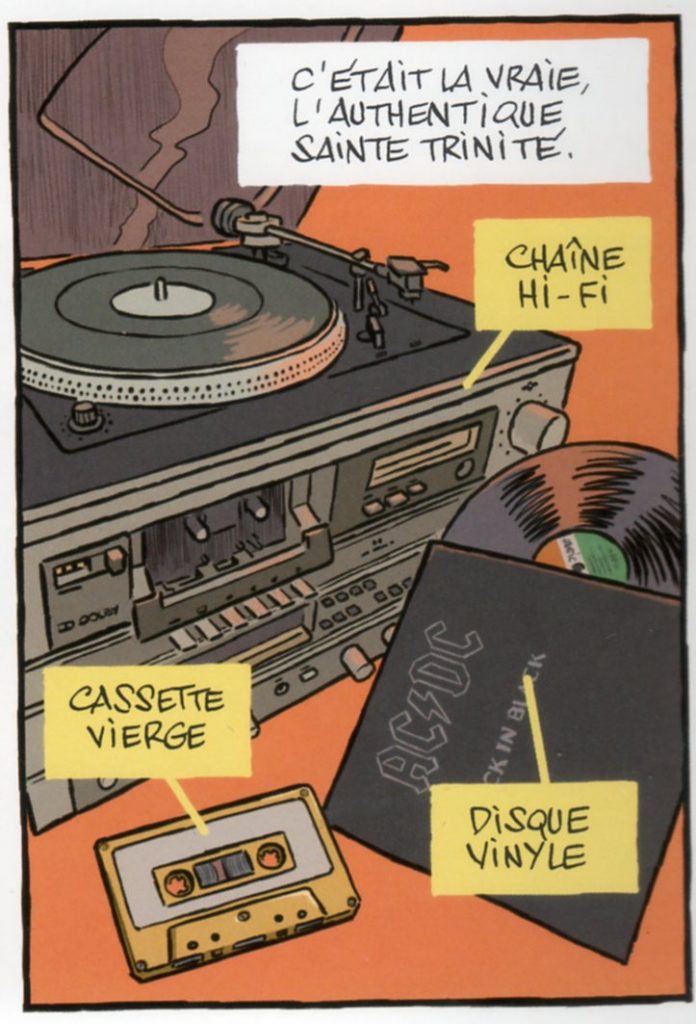

Cette dure réalité du marketing s’applique aussi à la BD. Combien d’albums n’ont même pas le droit à un simple feuilletage en raison d’une couverture pas assez « vendeuse », ce qui explique que les éditeurs y attachent souvent une attention quasi obsessionnelle. S’agissant de Nous aurons toujours 20 ans, point de souci, les fins connaisseurs, dont je prétends faire partie, ont tout de suite repéré l’allusion et l’hommage au premier album des Ramones. Quatre mecs en jean et blouson noir, posture et regards agressifs, signifiant qu’ils sont jeunes, immortels et prêts à bouffer la vie même si elle sera courte et que cela doit bousculer la morale et la bien-pensance. Jaime Martin retrace son parcours de jeune Barcelonais au sortir du Franquisme, sa soif de BD, de rébellion et de rock’n roll, sans verser dans la nostalgie mais avec une authenticité que seul le vécu peut procurer. Cette bande d’ados révoltés de la fin des Seventies crament leur jeunesse au feu de leurs illusions et se prennent en pleine poire le Punk et le Hard-Rock (magnifique évocation de concerts des Ramones et de Motörhead), Métal Hurlant, la fumette, les émeutes politiques, le service militaire, les filles… et toutes les petites combines pour essayer de se faire un peu de thune (mention spéciale au deal de cassettes de Rock, une véritable Madeleine de Proust pour les Boomers).

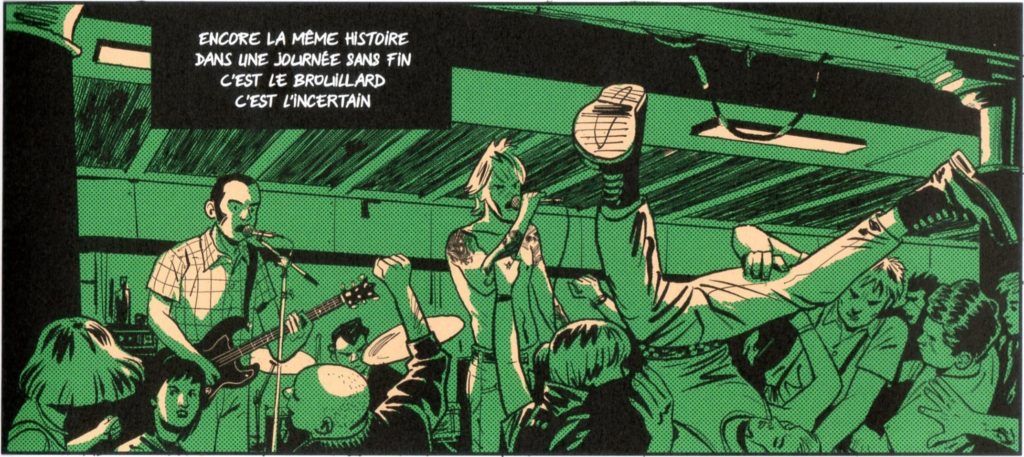

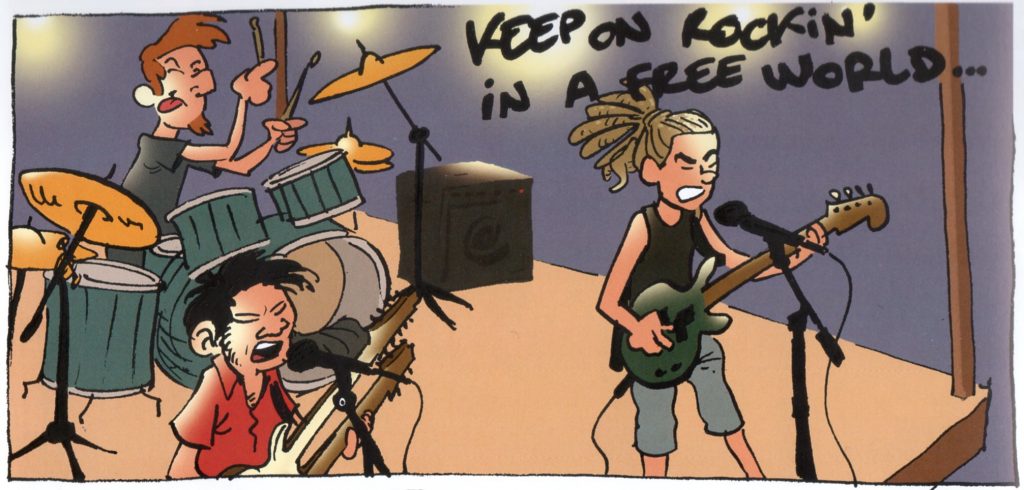

Jaime Martin retrace son parcours de jeune Barcelonais au sortir du Franquisme, sa soif de BD, de rébellion et de rock’n roll, sans verser dans la nostalgie mais avec une authenticité que seul le vécu peut procurer. Cette bande d’ados révoltés de la fin des Seventies crament leur jeunesse au feu de leurs illusions et se prennent en pleine poire le Punk et le Hard-Rock (magnifique évocation de concerts des Ramones et de Motörhead), Métal Hurlant, la fumette, les émeutes politiques, le service militaire, les filles… et toutes les petites combines pour essayer de se faire un peu de thune (mention spéciale au deal de cassettes de Rock, une véritable Madeleine de Proust pour les Boomers). La genèse de ce groupe amateur qui se forge petit à petit un destin est une peinture réaliste et crédible de la condition du Rock en France. Les petits boulots, les concerts aux quatre coins du pays, les soirées pétards, binouzes… et les filles. Malgré les galères, à force de volonté et de foi en leur musique, les membres de « Grunt » vont réussir à sortir de l’anonymat, enregistrer leur premier disque et entamer ce qu’il est convenu d’appeler une carrière. Car le challenge est bien là : sortir et exister en dehors du local de répète.

La genèse de ce groupe amateur qui se forge petit à petit un destin est une peinture réaliste et crédible de la condition du Rock en France. Les petits boulots, les concerts aux quatre coins du pays, les soirées pétards, binouzes… et les filles. Malgré les galères, à force de volonté et de foi en leur musique, les membres de « Grunt » vont réussir à sortir de l’anonymat, enregistrer leur premier disque et entamer ce qu’il est convenu d’appeler une carrière. Car le challenge est bien là : sortir et exister en dehors du local de répète. « Eddy l’Angoisse », c’est aussi une belle histoire d’amitié entre ces trois potes très différents que la musique a réunis. Franky le bassiste est lui un séducteur invétéré, collectionneur de filles, tout le contraire de Pof le batteur, très mal à l’aise avec la gente féminine.

« Eddy l’Angoisse », c’est aussi une belle histoire d’amitié entre ces trois potes très différents que la musique a réunis. Franky le bassiste est lui un séducteur invétéré, collectionneur de filles, tout le contraire de Pof le batteur, très mal à l’aise avec la gente féminine. Un exercice délicat dont l’ami Rich s’est parfaitement sorti avec le concours de Chloé O’ pour les scénarios. Cela donne une suite de gags souvent efficaces, drôles et bien vus. Les personnages sont authentiques, juste ce qu’il faut de caricatural sans tomber dans la moquerie, les situations et les dialogues tapent juste et au final cela donne un album de BD humoristique plutôt réussi. On sent une certaine tendresse, inévitable de la part de l’auteur mais aussi ce qu’il faut de regard critique, dans le respect du principe « qui aime bien châtie bien ».

Un exercice délicat dont l’ami Rich s’est parfaitement sorti avec le concours de Chloé O’ pour les scénarios. Cela donne une suite de gags souvent efficaces, drôles et bien vus. Les personnages sont authentiques, juste ce qu’il faut de caricatural sans tomber dans la moquerie, les situations et les dialogues tapent juste et au final cela donne un album de BD humoristique plutôt réussi. On sent une certaine tendresse, inévitable de la part de l’auteur mais aussi ce qu’il faut de regard critique, dans le respect du principe « qui aime bien châtie bien ».

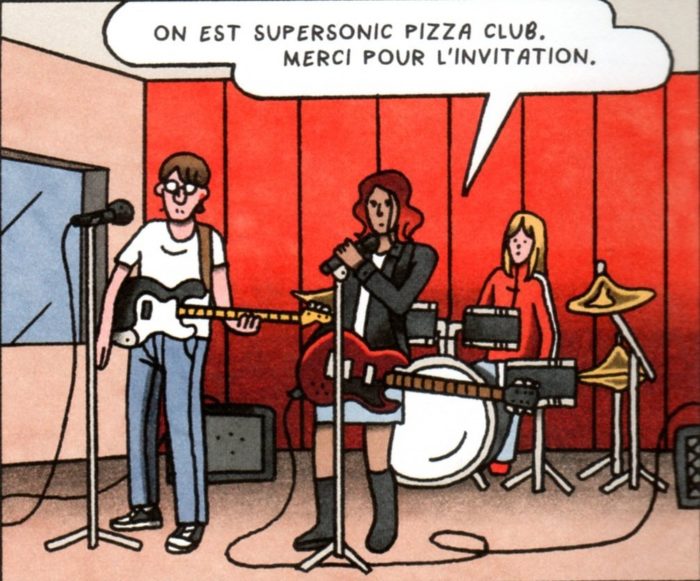

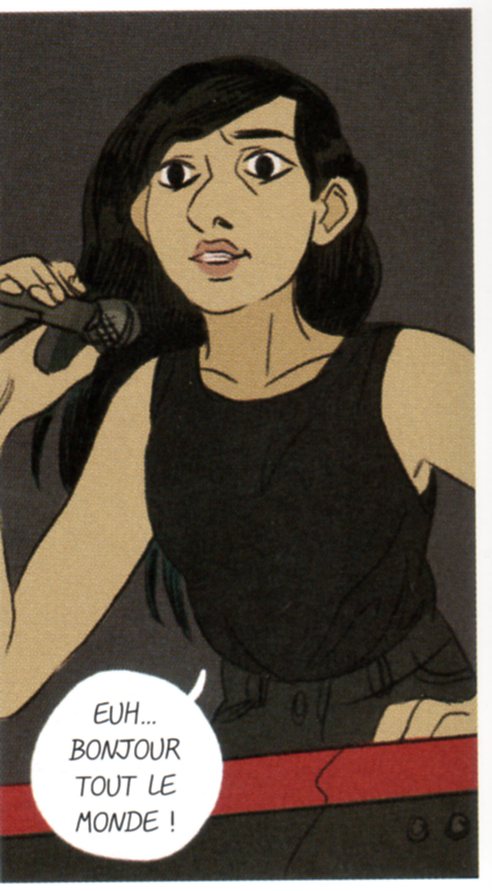

Le décor déjà, loin du sempiternel Paris version classe moyenne supérieure, terreau habituel du Rock branché avec de jeunes boubourges qui vivent leur crise d’ados rebelles et réfractaires au destin tout tracé du Master ou de la Grande Ecole. L’action débute en banlieue, à Créteil, tendance Wesh Gros. Nawel, une fille d’émigré algériens prend sous son aile Alice, une Française « de souche », nouvelle arrivée dans son immeuble et que tout semblait destiner à vivre l’enfer dans le monde impitoyable d’un collège en ZEP. Alice joue de la guitare et elle est une fan Hard Core de Paul McCartney. C’est le choc pour Nawel qui découvre un univers musical qui la transporte. Elle se met au piano et se découvre un vrai talent pour l’écriture et la composition. Le duo féminin suit le cursus habituel : approfondissement de la culture Rock, maîtrise des instruments, création des premières œuvres et les choses s’enchaînent vite, lycée, BTS audiovisuel à Paris, petits boulots et découverte d’un milieu encore plus implacable que la banlieue : le microcosme du Rock parisien.

Le décor déjà, loin du sempiternel Paris version classe moyenne supérieure, terreau habituel du Rock branché avec de jeunes boubourges qui vivent leur crise d’ados rebelles et réfractaires au destin tout tracé du Master ou de la Grande Ecole. L’action débute en banlieue, à Créteil, tendance Wesh Gros. Nawel, une fille d’émigré algériens prend sous son aile Alice, une Française « de souche », nouvelle arrivée dans son immeuble et que tout semblait destiner à vivre l’enfer dans le monde impitoyable d’un collège en ZEP. Alice joue de la guitare et elle est une fan Hard Core de Paul McCartney. C’est le choc pour Nawel qui découvre un univers musical qui la transporte. Elle se met au piano et se découvre un vrai talent pour l’écriture et la composition. Le duo féminin suit le cursus habituel : approfondissement de la culture Rock, maîtrise des instruments, création des premières œuvres et les choses s’enchaînent vite, lycée, BTS audiovisuel à Paris, petits boulots et découverte d’un milieu encore plus implacable que la banlieue : le microcosme du Rock parisien.

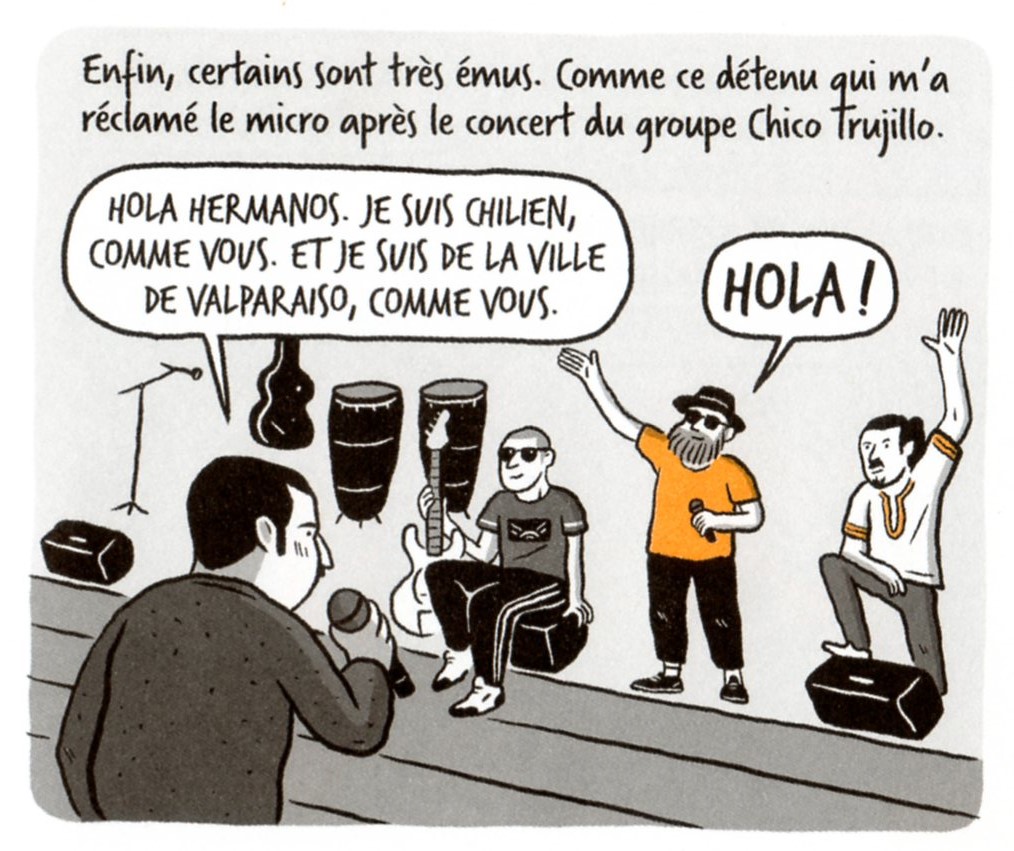

A défaut d’un séjour derrière les barreaux, certaines rockstars ne vivent le grand frisson carcéral que de l’extérieur, au travers de concerts devenus légendaires. Johnny Cash, lors d’un show mythique et paru en disque, au pénitencier de Folsom, les Sex Pistols, Metallica ou pour la petite note franchouillarde, Trust.

A défaut d’un séjour derrière les barreaux, certaines rockstars ne vivent le grand frisson carcéral que de l’extérieur, au travers de concerts devenus légendaires. Johnny Cash, lors d’un show mythique et paru en disque, au pénitencier de Folsom, les Sex Pistols, Metallica ou pour la petite note franchouillarde, Trust.

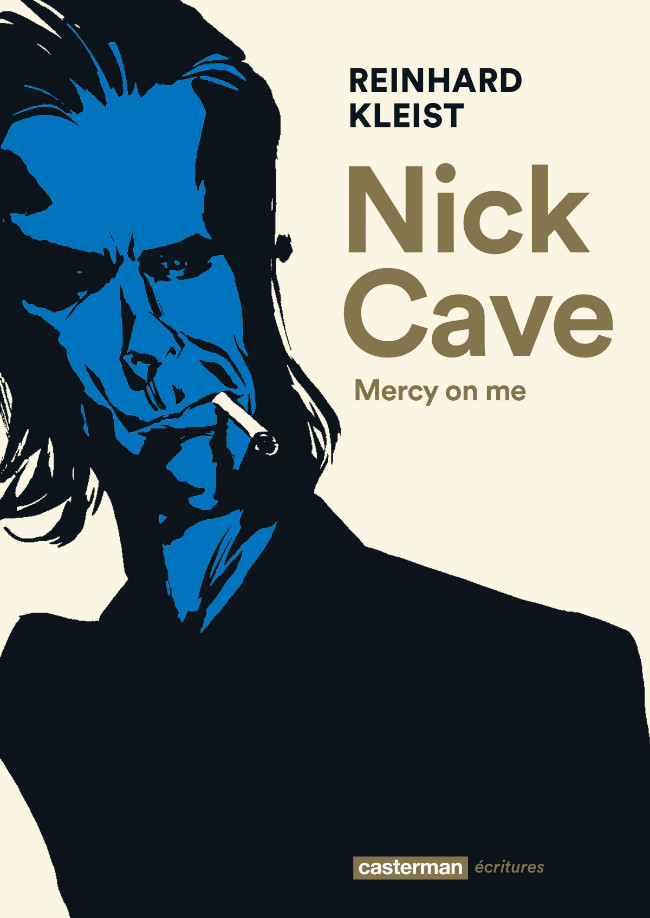

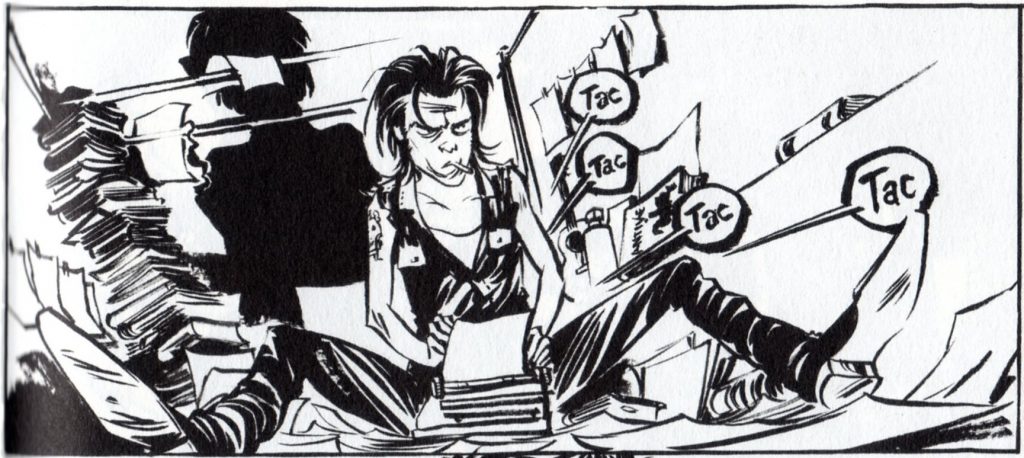

classique, sélection chronologique des faits les plus marquants de la carrière du crooner lugubre, Kleist a opté pour une évocation dont les chansons de Cave constituent le matériau et la toile de fond. Afin que le lecteur ne soit pas complètement perdu, quelques scènes « réelles » encadrent ces morceaux d’anthologie, depuis l’enfance rurale jusqu’à la collaboration avec Warren Ellis en passant par l’épopée laborieuse mais fondatrice de The Birthday Party, premier groupe de Cave avant qu’il ne s’adjoigne les Bad Seeds. Mais c’est bien au travers de ces scènes oniriques illustrant les textes et les personnages inventés par l’esprit torturé de Cave que Kleist le dépeint le mieux et lève une partie du voile sur l’oeuvre d’un artiste hors du commun, insatisfait en recherche permanente. Sans cesse au bord de l’abîme, le poète maudit vacille avant de se redresser et de repousser pour un temps ses délires et ses addictions. Le livre regorge ainsi d’illustrations hallucinantes d’un artiste à la limite de la folie, comme celles, récurrentes, de Cave penché sur sa machine à écrire, les yeux habités d’une lueur de dément, les doigts crispés sur le clavier. Car Cave reste aussi un parolier prodigieux, doublé d’un écrivain dont les romans valent le détour. La dernière allégorie du livre reprend avec brio le mythe du Crossroads et de Robert Johnson. Car c’est bien de damnation dont il est question ici. Les scènes de concert sont également d’une justesse et d’une énergie bluffantes. Que dire de plus sur cette nouvelle réussite de Kleist si ce n’est que l’opus a recueilli la validation de Nick Cave lui-même. Il n’y a plus qu’à se plonger sans hésiter dans le marais de cette musique finalement rédemptrice, si l’on sait garder la tête (et surtout les oreilles) hors de l’eau.

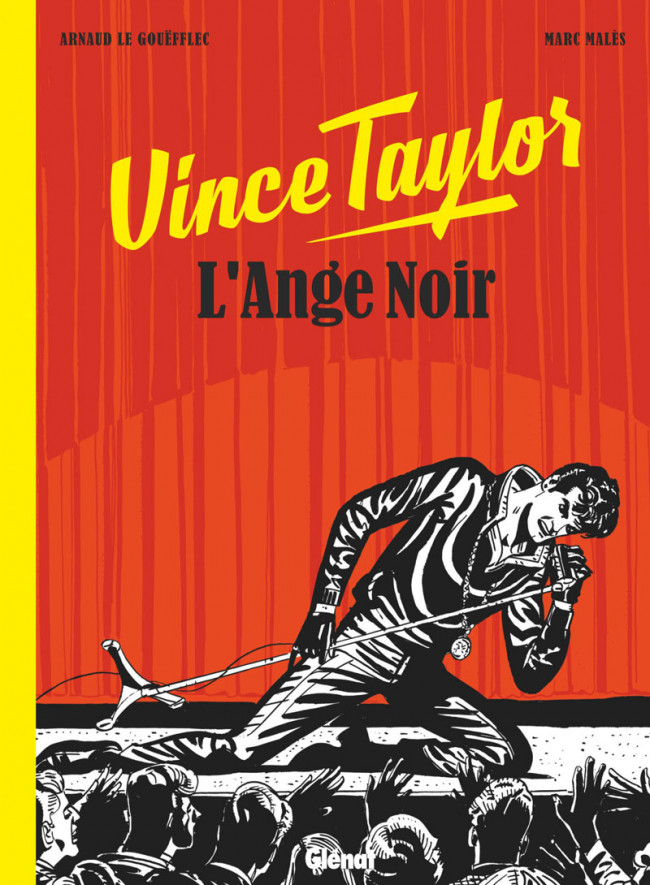

classique, sélection chronologique des faits les plus marquants de la carrière du crooner lugubre, Kleist a opté pour une évocation dont les chansons de Cave constituent le matériau et la toile de fond. Afin que le lecteur ne soit pas complètement perdu, quelques scènes « réelles » encadrent ces morceaux d’anthologie, depuis l’enfance rurale jusqu’à la collaboration avec Warren Ellis en passant par l’épopée laborieuse mais fondatrice de The Birthday Party, premier groupe de Cave avant qu’il ne s’adjoigne les Bad Seeds. Mais c’est bien au travers de ces scènes oniriques illustrant les textes et les personnages inventés par l’esprit torturé de Cave que Kleist le dépeint le mieux et lève une partie du voile sur l’oeuvre d’un artiste hors du commun, insatisfait en recherche permanente. Sans cesse au bord de l’abîme, le poète maudit vacille avant de se redresser et de repousser pour un temps ses délires et ses addictions. Le livre regorge ainsi d’illustrations hallucinantes d’un artiste à la limite de la folie, comme celles, récurrentes, de Cave penché sur sa machine à écrire, les yeux habités d’une lueur de dément, les doigts crispés sur le clavier. Car Cave reste aussi un parolier prodigieux, doublé d’un écrivain dont les romans valent le détour. La dernière allégorie du livre reprend avec brio le mythe du Crossroads et de Robert Johnson. Car c’est bien de damnation dont il est question ici. Les scènes de concert sont également d’une justesse et d’une énergie bluffantes. Que dire de plus sur cette nouvelle réussite de Kleist si ce n’est que l’opus a recueilli la validation de Nick Cave lui-même. Il n’y a plus qu’à se plonger sans hésiter dans le marais de cette musique finalement rédemptrice, si l’on sait garder la tête (et surtout les oreilles) hors de l’eau. L’intérêt principal de ce biopic romancé est donc d’offrir un réel point de vue d’auteur et de mettre en lumière cette ambiguïté, incarnée par Brian Maurice Holden (le vrai nom de Vince Taylor, ce qui démontre une fois de plus que Maurice est un prénom injustement dévalué dans l’imaginaire Rock) l’inventeur du look du Rocker en vraie peau de vache pour se donner des allures de faux dur à cuir, maintes fois copié depuis, à commencer par Gene Vincent. Au premier abord, le fait que Marc Malès, dessinateur, entre autres, des premiers albums de la série

L’intérêt principal de ce biopic romancé est donc d’offrir un réel point de vue d’auteur et de mettre en lumière cette ambiguïté, incarnée par Brian Maurice Holden (le vrai nom de Vince Taylor, ce qui démontre une fois de plus que Maurice est un prénom injustement dévalué dans l’imaginaire Rock) l’inventeur du look du Rocker en vraie peau de vache pour se donner des allures de faux dur à cuir, maintes fois copié depuis, à commencer par Gene Vincent. Au premier abord, le fait que Marc Malès, dessinateur, entre autres, des premiers albums de la série