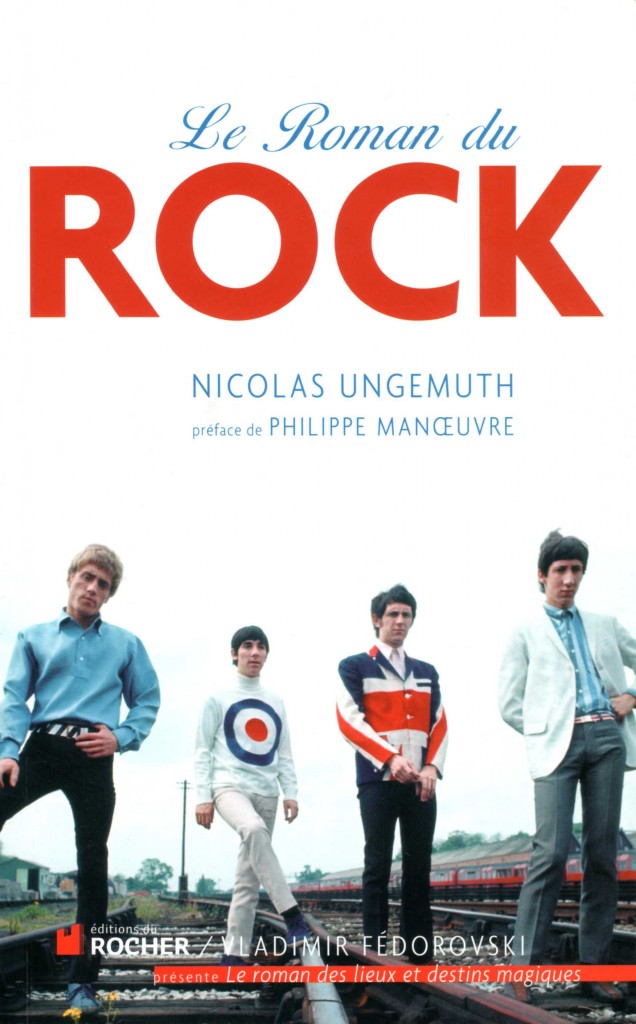

Auteur : Nicolas Ungemuth

Le titre peut surprendre et l’entreprise paraître prétentieuse. Comme s’il était possible de narrer en quelques 250 pages et une vingtaine de chapitres six décennies d’histoire musicale, de cet art populaire, commodément dénommé Rock mais qui recoupe tant de catégories, de formes et de héros obscurs ou légendaires. Il suffit pourtant de lire le sommaire pour se rendre compte que, pour l’essentiel, tout ce qui mérite d’être mis en avant dans la genèse du Rock semble bien être là, d’Elvis à la nouvelle vague du Rock indé anglais. Et tant qu’à faire des choix, autant se concentrer sur l’essentiel.

Reste le contenu, ce qui nous ramène au titre de l’ouvrage. Un roman ? Eh bien oui, définitivement. Quand Ungemuth retrace la carrière des plus grandes icones du Rock ou dépeint ses principaux courants, c’est bien une histoire qu’il nous conte. Une histoire qui sous sa plume prend la dimension dramatique propre à maintenir l’intérêt du lecteur. Celle de ces grands destins, de ces héros magnifiques, le plus souvent rimbaldiens (j’aime cet adjectif, ça fait super genre « je m’y connais à mort en littérature ») qui créent tous leurs chefs-d ’œuvres dans leurs jeunes années. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de cette grâce, de ce feu sacré qui brûle dans les veines de ces géniaux compositeurs avant que les seringues de dope n’en tarissent la sève. Ce feu dont les survivants arrivent parfois à entretenir la braise mais qui pour beaucoup s’éteint définitivement, passé la trentaine. L’intrigue est quasi immuable mais toujours aussi passionnante.

Celle de ces grands destins, de ces héros magnifiques, le plus souvent rimbaldiens (j’aime cet adjectif, ça fait super genre « je m’y connais à mort en littérature ») qui créent tous leurs chefs-d ’œuvres dans leurs jeunes années. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, de cette grâce, de ce feu sacré qui brûle dans les veines de ces géniaux compositeurs avant que les seringues de dope n’en tarissent la sève. Ce feu dont les survivants arrivent parfois à entretenir la braise mais qui pour beaucoup s’éteint définitivement, passé la trentaine. L’intrigue est quasi immuable mais toujours aussi passionnante.

Ce qui fait aussi le charme de l’opus réside à l’évidence dans l’approche résolument subjective et partiale de l’auteur. Il ne s’agit pas d’une suite de chroniques plates et neutres. Ungemuth prend parti. Il dresse des mausolées avec le même aplomb qu’il démolit les temples. Comme dirait Pascal Rabaté, il ne juge pas, il condamne. A l’instar d’un Lester Bangs, la critique est sans ambages. Chef-d’œuvre ou daube, voire grosse daube. Forcément, quand le lecteur est du même avis, et c’est mon cas à 90 % en l’espèce, c’est assez jubilatoire. Reste 10 % de désaccord, où l’on aurait bien envie de crier à l’erreur judiciaire face à un verdict aussi arbitraire.

Pour Ungemuth tout s’est joué avant 1970 et depuis le Rock n’est qu’une suite de redites parfois brillantes ou inspirées, tel l’épisode du Punk, mais qui n’atteindront jamais le niveau des pierres philosophales empilées tout au long de cet âge d’or.

En partant de cet axiome insurmontable, cela permet d’expédier en quelques pages le Rock progressif et le Heavy Métal sans vraiment se pencher sur la question. Mais j’ai trop de recul par rapport à ça pour m’offusquer de la chose et je ne concèderai tout au plus qu’une pointe d’agacement. D’autant que Ungemuth règle par ailleurs son compte au Rock français de manière assez magistrale et pour le coup plutôt bien argumentée, tout en réservant un petit éloge aux Thugs, ce dont mon chauvinisme angevin ne peut que se réjouir.

Sinon, il est indéniable que le Roman du Rock est le vade-mecum indispensable pour briller en société et y passer pour un puits de science en matière de Rock, tout en constituant un ouvrage initiatique pour les apprentis critiques quant à l’art exigeant de prononcer des sentences irrévocables.

Follow

Follow Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie…

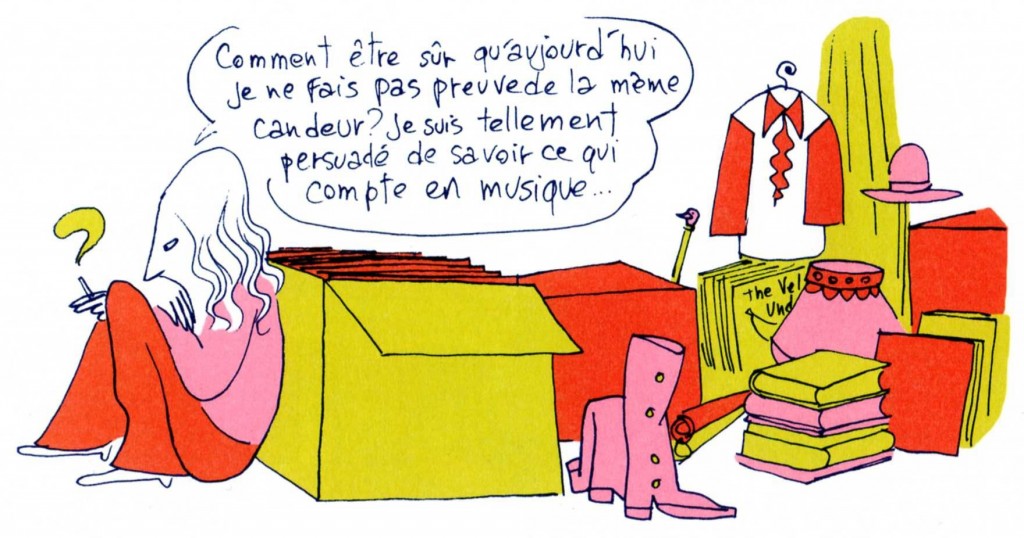

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie… L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.

L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.