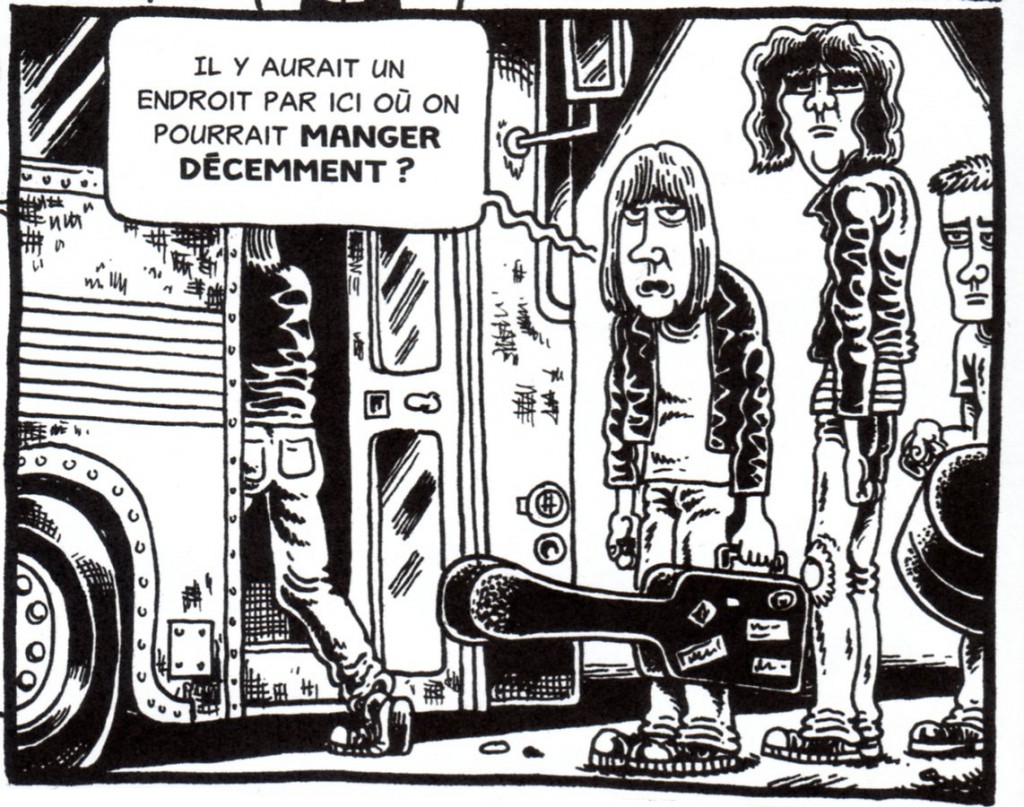

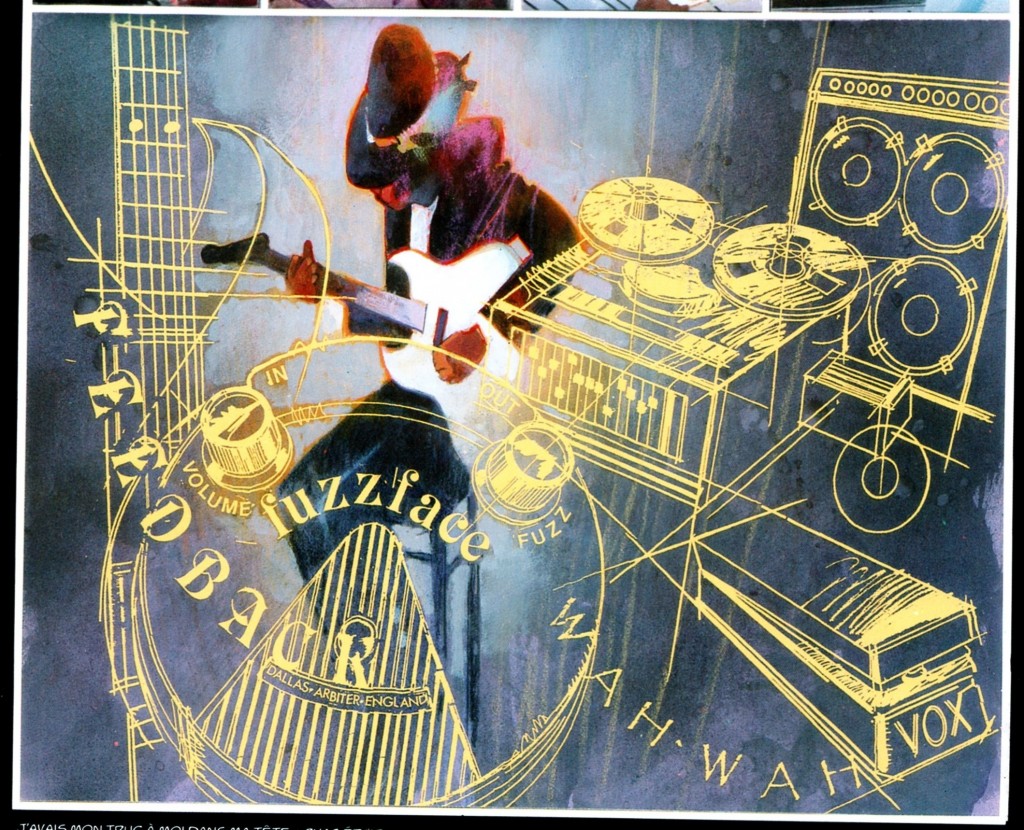

Dessins : Mezzo – Textes : Jean-Michel Dupont

Nous les guitaristes amateurs, on en a tous rêvé. Se réveiller un matin, nous gratter les couilles (c’est une chronique masculine mais les dames peuvent transposer) en envoyant un pet guttural comme le cri d’un troll affamé puis empoigner notre manche… de guitare. Et constater qu’à la place de ces sons stridents et dissonants qui la veille encore suscitaient chez notre entourage, au mieux des regards compatissants, au pire des insultes homicides, nos doigts produisent désormais une musique parfaite, fluide et mélodique. Nos phalanges se baladent adroitement sur le manche, comme animées d’une vie propre, plaquant des accords précis et puissants puis déroulant à une vitesse supersonique des soli incandescents. La nuit a fait de nous des guitare héros, prêts à faire se pâmer d’extase des foules extatiques. Pour cela nous serions disposés à tous les compromis, tous les sacrifices. Nous irions même jusqu’à vendre notre âme au diable.

Ce pacte ultime, Robert Johnson ne l’a pas réellement signé mais il l’a fait croire jusqu’à cette mort dans des conditions intrigantes. Une nuit à dormir à la belle étoile au carrefour de deux routes, un « Crossroads » au fin fond du Mississippi. Et le Diable vient alors proposer son deal maléfique. Sans cette fable, Johnson n’aurait juste été qu’un bon musicien de plus, ayant travaillé dur son instrument pour en arriver là. Respectable mais beaucoup trop banal, pour se distinguer de la concurrence. C’est ainsi qu’est née la première légende de ce qui allait devenir plus tard le Rock’n Roll. Robert Johnson en a été la première star, au début des années 1930, parmi ces pionniers qui, à l’instar de Howlin’ Wolf, Muddy Waters ou John Lee Hooker engendreront une lignée de guitaristes, Clapton, Hendrix, Richards, pour lesquels il sera l’une des références incontournables. Sa vie sera courte, il mourra à l’âge de vingt-sept ans (du moins si l’on tient pour acquis sa date de naissance), devenant le premier membre d’un club tristement célèbre où le rejoindront plus tard Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin ou Kurt Cobain.

Ce pacte ultime, Robert Johnson ne l’a pas réellement signé mais il l’a fait croire jusqu’à cette mort dans des conditions intrigantes. Une nuit à dormir à la belle étoile au carrefour de deux routes, un « Crossroads » au fin fond du Mississippi. Et le Diable vient alors proposer son deal maléfique. Sans cette fable, Johnson n’aurait juste été qu’un bon musicien de plus, ayant travaillé dur son instrument pour en arriver là. Respectable mais beaucoup trop banal, pour se distinguer de la concurrence. C’est ainsi qu’est née la première légende de ce qui allait devenir plus tard le Rock’n Roll. Robert Johnson en a été la première star, au début des années 1930, parmi ces pionniers qui, à l’instar de Howlin’ Wolf, Muddy Waters ou John Lee Hooker engendreront une lignée de guitaristes, Clapton, Hendrix, Richards, pour lesquels il sera l’une des références incontournables. Sa vie sera courte, il mourra à l’âge de vingt-sept ans (du moins si l’on tient pour acquis sa date de naissance), devenant le premier membre d’un club tristement célèbre où le rejoindront plus tard Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin ou Kurt Cobain.

Pour retracer une vie aussi dense que brève et mettre en images l’un des mythes les plus sombres du Rock, il fallait bien le talent d’un maître du noir et blanc. Mezzo et Dupont ont rempli cette périlleuse mission en ressuscitant un Robert Johnson parfaitement crédible. La tâche n’était pas aisée car il n’existe en tout et pour tout que trois photographies du jeune damné. Suffisant pour concevoir une charte graphique dont ressortent deux traits marquants, un sourire et un regard tout aussi diaboliques que fascinants qui en leur temps ont sans doute apporté du crédit à la fable de ce pacte faustien dont Johnson a su tiré profit pour peaufiner son image de marque.

Love in Vain (titre de l’un des standards de Johnson qui sera plus tard magnifié et popularisé par les Rolling Stones) est un biopic musical parmi les plus réussis de la BD. On pourrait juste regretter une narration un poil linéaire et parfois un peu didactique, certes révélatrice d’un gros travail de recherche et de documentation. La présence à la fin du livre d’un recueil des textes des morceaux les plus célèbres de Johnson est d’ailleurs à saluer.

Reste que les dessins superbes de Mezzo composent une fresque puissamment évocatrice de cette période farouche de l’histoire du Blues et au delà de l’histoire des États-Unis lors de la grande dépression. A travers les étapes de la vie de ce jeune prodige, rêvant de sortir de sa misérable condition grâce à la musique, on comprend mieux l’impact de cette dernière sur la vie des gens à l’époque et à quel point le qualificatif de populaire, au sens noble du terme , sied à merveille au Blues comme ce sera plus tard le cas du Rock (on serait moins affirmatif aujourd’hui). Le Blues apportait un peu de noir flamboyant au milieu de la grisaille de ces existences mornes et sans perspective. C’était une musique sulfureuse, bourrée d’allusions sexuelles, qui se jouait la nuit dans des bouges crasseux. Ses héros sont pour la plupart morts dans l’oubli, sinon la misère, parfois dans des conditions tragiques, comme Robert Johnson. Peut-être que ces suppôts de Satan aux chansons inspirées par le démon, comme le proclamaient des pasteurs vindicatifs, garants de cette morale chrétienne ciment de l’Amérique profonde, n’ont eu que ce qu’ils méritent. A savoir une petite part de gloire et d’éternité qui se prolonge encore aujourd’hui grâce à leurs héritiers, qu’ils jouent dans des stades ou dans des clubs miteux. L’essentiel est de prolonger le pacte et de garder le mystère intact.

, sied à merveille au Blues comme ce sera plus tard le cas du Rock (on serait moins affirmatif aujourd’hui). Le Blues apportait un peu de noir flamboyant au milieu de la grisaille de ces existences mornes et sans perspective. C’était une musique sulfureuse, bourrée d’allusions sexuelles, qui se jouait la nuit dans des bouges crasseux. Ses héros sont pour la plupart morts dans l’oubli, sinon la misère, parfois dans des conditions tragiques, comme Robert Johnson. Peut-être que ces suppôts de Satan aux chansons inspirées par le démon, comme le proclamaient des pasteurs vindicatifs, garants de cette morale chrétienne ciment de l’Amérique profonde, n’ont eu que ce qu’ils méritent. A savoir une petite part de gloire et d’éternité qui se prolonge encore aujourd’hui grâce à leurs héritiers, qu’ils jouent dans des stades ou dans des clubs miteux. L’essentiel est de prolonger le pacte et de garder le mystère intact.

Follow

Follow