Après des premières armes maitrisées dans la BD, Will Argunas s’est lancé à la fin des années 2000 dans l’illustration Rock, tendance Métal dont il est devenu une référence. Grace à une technique éprouvée mêlant photographie et noir et blanc chaleureux, il a créé un univers graphique très personnel qui sublime les grandes figures du Rock. Entretien avec un dingue de musique douce et apaisante.

Tu as réalisé plusieurs récits BD, parus notamment chez Casterman, entre 2007 et 2013. Aujourd’hui, tu t’es orienté vers l’illustration, autour du Rock et du Métal principalement mais aussi du cinéma ? Comment te définirais-tu ? Plutôt dessinateur ou illustrateur ?

Disons qu’actuellement je privilégie en effet la partie dessinateur de mon métier. Mon réservoir à histoire est un peu vide (j’ai écrit tous les scénarii de mes bd). Du coup j’essaye de développer à fond le côté illustrateur de mon métier, chose que je n’avais pas le temps de faire avant. J’ai fait de la pub et de la bd entre 2000 et 2010. En 2010 j’ai laissé tomber la pub pour me concentrer sur la BD (j’avais signé 2 bouquins chez Casterman, justement) et la mise en place d’ateliers BD en collège, lycée, centre de loisirs, bibliothèque, ou en prison. 2010, c’est aussi la découverte de la sérigraphie de concert, et de l’envie de réaliser des affiches de concert sérigraphiées, et du coup de m’y mettre artisanalement.

La sortie de Pure Fucking People semble marquer un tournant dans ton parcours. Cette évolution vers l’illustration Rock s’est-elle faite progressivement ou était-ce un choix délibéré ?

En effet, Pure Fucking People est sorti en 2010, et marqué un tournant, sauf que je ne le savais pas encore, à l’époque. Jusque là je travaillais en musique. Je n’avais jamais pensé à « dessiner la musique », que ce soit faire des affiches de concert, ou des artworks pour des groupes (CD ou t-shirt). Pour assurer la promotion de ce premier artbook, je me suis remis à sortir en concert, en salle ou dans des bars. Ca m’a plu. On change radicalement d’ambiance quand on dédicace un bouquin dans un bar mal éclairé à minuit, que sur un salon BD. J’ai découvert le côté roots, et DIY du truc, et j’ai adoré ça. C’est l’époque où j’ai aussi découvert que je pouvais exposer mon travail. D’abord dans des bars, puis en galerie, ou sur des festoches. L’évolution s’est faite à l’insu de mon plein gré, entre 2010 et aujourd’hui. J’ai su écouter mes envies et mes désirs, et faire en sorte que ça marche. Et pour la promo de Pure Fucking People j’ai rencontré les gars de Radio Metal, pour qui je réalise tous les artworks de leur merch, ainsi que les illus du bouquin qu’ils ont sortis sur Ghost il y a 2 ans.

En effet, Pure Fucking People est sorti en 2010, et marqué un tournant, sauf que je ne le savais pas encore, à l’époque. Jusque là je travaillais en musique. Je n’avais jamais pensé à « dessiner la musique », que ce soit faire des affiches de concert, ou des artworks pour des groupes (CD ou t-shirt). Pour assurer la promotion de ce premier artbook, je me suis remis à sortir en concert, en salle ou dans des bars. Ca m’a plu. On change radicalement d’ambiance quand on dédicace un bouquin dans un bar mal éclairé à minuit, que sur un salon BD. J’ai découvert le côté roots, et DIY du truc, et j’ai adoré ça. C’est l’époque où j’ai aussi découvert que je pouvais exposer mon travail. D’abord dans des bars, puis en galerie, ou sur des festoches. L’évolution s’est faite à l’insu de mon plein gré, entre 2010 et aujourd’hui. J’ai su écouter mes envies et mes désirs, et faire en sorte que ça marche. Et pour la promo de Pure Fucking People j’ai rencontré les gars de Radio Metal, pour qui je réalise tous les artworks de leur merch, ainsi que les illus du bouquin qu’ils ont sortis sur Ghost il y a 2 ans.

Tu as souvent recours à l’auto-édition et au financement participatif. Un choix ou une contrainte ?

Une contrainte au départ, car personne ne voulait de mes 2 premiers artbooks, pas assez connu pour ça. J’ai auto-édité le premier tome de Pure Fucking People avec mes fonds propres, en 2010. Je venais d’arrêter la pub, et j’avais des économies de côtés. 2 ans plus tard, quand j’ai voulu sortir le tome 2, la donne avait changé. J’avais pas les 1400 euros nécessaires pour le faire. Je me suis donc tourné vers le crowdfunding dont c’étaient les débuts. Sur Facebook, quelqu’un a partagé une campagne Ulule. J’y ai participé. Et j’ai tenté ma chance. Comme ça a fonctionné, j’ai continué, années après années. Gods Of Metal, qui est sorti en mai 2019, a aussi été financé par ce biais. 8ème campagne, 8ème succès. Tant que je gagne, je joue.

Envisages-tu de refaire des récits BD, que ce soit en solo ou avec un scénariste ?

Pas pour le moment. En solo, je n’ai rien à dire, pour le moment. J’ai bossé avec le scénariste Moutch sur des récits courts, pour feu la revue AAARG! pendant 1 an et demi, entre fin 2015 et 2017. Ça m’a bien plu, je n’étais pas sûr d’être capable de bosser avec quelqu’un d’autre. Je ne suis pas un mercenaire de la BD. J’ai fait de la BD parce que j’avais des choses à raconter, et que des éditeurs me faisaient confiance. Je ne cherche pas à en faire absolument. Je ne veux pas faire de la BD avec quelqu’un par dépit, pour faire des coups, alimenter une collection, ou alimentairement. Ça ne m’intéresse pas. J’ai trop de respect pour ce média pour faire un album de plus qui sera noyé dans la masse. Je préfère ne pas en faire que de me lancer dans un projet par obligation. C’est trop de stress et d’énergie, trop chronophage. Ça te bouffe tout ton temps. Tu y penses 24h/24. Et les conditions de travail se sont encore dégradées depuis 2014 (Joan Baez, mon dernier bouquin chez Bdmusic). Quand tu bosses à deux, il faut partager le fric qu’on te donne. Et de toute façon, mes chiffres de vente n’ont jamais été bons. Donc je ne suis même pas sûr que j’intéresserai un éditeur, à part peut-être Marie, des éditions Des Ronds dans l’O.

Qu’est-ce qui t’éclates le plus dans le fait de dessiner des thèmes de Rock ? Les tronches, les tenues, les clichés… ?

D’abord, ce qui me plait, c’est décrire leurs bios, et donc de faire des recherches sur leurs vies et leur œuvre. De parcourir des articles, des blogs, des chroniques, des sites ou de lire des bouquins. J’apprends pleins de trucs sur eux et sur comment écrire sur la musique. C’est vachement enrichissant. Ensuite, pour la partie dessin, ma façon d’approcher a changé entre Legends Never Die (2018), et Gods Of Metal, sorti en 2019. Sur Legends Never Die, c’étaient mes premiers portraits de musiciens célèbres, et des morts, qui plus est. Donc, respect ! Impossible de faire n’importe quoi ! Travaillant d’après photo, l’idée est de trouver une référence qui sera en accord avec le texte que j’ai écrit. L’illustration, le dessin, doit illustrer le texte, le compléter. Je parcours donc le Net à la recherche de documents pouvant m’aider à représenter l’icône en question. Une fois fait, je changeais assez peu de choses, au début. Et puis les mois passant, j’ai commencé à oser des trucs plus créatifs, plus originaux, comme avec les portraits de Johnny Cash, Syd Barrett, Malcom Young ou John Bonham. Pour Gods Of Metal, vu que les artistes en question sont vivants, et que c’est du Métal (on peux se permettre plus de choses, hein!), le premier portrait que j’ai réalisé, c’est celui de Marilyn Manson, et sa bouche en très gros plan. Quand j’ai posté le dessin sur les réseaux sociaux, et que j’ai vu les réactions nombreuses et ultra positives, ça m’a mis en confiance pour continuer dans cette voie. C’est d’ailleurs plus intéressant que reprendre juste une image trouvée sur le net. Ça prend plus de temps, faut se creuser un peu plus les méninges, mais quand c’est fini, c’est toujours gratifiant. Je joue donc avec les clichés, les tenues et les tronches.

D’abord, ce qui me plait, c’est décrire leurs bios, et donc de faire des recherches sur leurs vies et leur œuvre. De parcourir des articles, des blogs, des chroniques, des sites ou de lire des bouquins. J’apprends pleins de trucs sur eux et sur comment écrire sur la musique. C’est vachement enrichissant. Ensuite, pour la partie dessin, ma façon d’approcher a changé entre Legends Never Die (2018), et Gods Of Metal, sorti en 2019. Sur Legends Never Die, c’étaient mes premiers portraits de musiciens célèbres, et des morts, qui plus est. Donc, respect ! Impossible de faire n’importe quoi ! Travaillant d’après photo, l’idée est de trouver une référence qui sera en accord avec le texte que j’ai écrit. L’illustration, le dessin, doit illustrer le texte, le compléter. Je parcours donc le Net à la recherche de documents pouvant m’aider à représenter l’icône en question. Une fois fait, je changeais assez peu de choses, au début. Et puis les mois passant, j’ai commencé à oser des trucs plus créatifs, plus originaux, comme avec les portraits de Johnny Cash, Syd Barrett, Malcom Young ou John Bonham. Pour Gods Of Metal, vu que les artistes en question sont vivants, et que c’est du Métal (on peux se permettre plus de choses, hein!), le premier portrait que j’ai réalisé, c’est celui de Marilyn Manson, et sa bouche en très gros plan. Quand j’ai posté le dessin sur les réseaux sociaux, et que j’ai vu les réactions nombreuses et ultra positives, ça m’a mis en confiance pour continuer dans cette voie. C’est d’ailleurs plus intéressant que reprendre juste une image trouvée sur le net. Ça prend plus de temps, faut se creuser un peu plus les méninges, mais quand c’est fini, c’est toujours gratifiant. Je joue donc avec les clichés, les tenues et les tronches.

Sans rentrer dans les secrets de fabrication, peux-tu nous parler de ta technique de travail et ton style ultra-réaliste, où la photographie joue un rôle important ?

Je travaille d’après des documents trouvés sur le Net. Je me crée des banques de données pour chaque portrait. Photos, posters, artworks, affiches, CD, clips, tout ce qui me plait, m’interpelle… J’en ai besoin pour comprendre mon sujet, me mettre dans le bain et me rassurer. Comme je suis une grosse feignasse du crayonné, je fais des montages vite fait sur Photoshop, et je dessine pleins de petits traits blanc par dessus, avec ma palette graphique – une vieille wacom – avec un fond noir en dessous. Le résultat donne quelque chose qui s’approche du rendu de la carte à gratter. C’est très graphique, et en même temps très réaliste.

Tu as été l’un des premiers auteurs de BD à venir en dédicace au HellFest, dont tu es devenu un pensionnaire. Comment as-tu réussi à franchir les portes de l’Enfer ?

Pensionnaire, hahaha ! Non, je loue juste un stand, comme tout le monde. Je suis exposant. Comment ça s’est fait ? j’ai découvert le Hellfest en 2009, en tant que festivalier. Et au détour d’un stand, sur l’Extrem Market, je découvre la présence de Michel Janvier, en train de bosser sur des planches originales d’un album, sur le stand de la très petite librairie de Clisson. J’avais rencontré Michel en 2001, sur un festival, où je dédicaçais à côté de lui mon premier album de BD, Bleu(s). Michel l’avait beaucoup aimé et l’avait chroniqué, je ne sais plus où. On avait donc un peu sympathisé. Et puis on s’était perdu de vue. Du coup, je le retrouve là. On discute. En 2010, je retourne au Hellfest, où je fais un peu de présence sur le stand de Laurence Neveu, la libraire. Pure Fucking People sort en Septembre. Je commence à tourner à droite à gauche pour le promouvoir, surtout en concert, dans des bars, et à L’astrolabe à Orléans. Du coup en 2011, j’apprends que Laurence, la libraire, ne reprend pas d’emplacement, trop couteux pour elle (trop de frais, les déplacements de ses auteurs, faire venir les livres, location du stand …). J’étais au bon moment, au bon endroit. Pure Fucking People étant un recueil de dessin des festivaliers du Hellfest, c’était juste parfait ! J’ai d’ailleurs eu une expo au Leclerc de Clisson, et fais une séance de dédicace dans la librairie de Laurence. Et depuis je loue un stand tous les ans. Au début j’accueillais Michel et la dream team Slo/Fef de Metalmanaix. Et depuis 4 ans je suis seul à tenir mon stand.

Quels sont les groupes ou les styles de Métal que tu préfères ?

Houlà, vaste question !…. J’écoute tous les styles. J’ai découvert le Metal en 1990. Je suis passé par pleins de périodes différentes, pleins de phases, de coups de cœur. Mais depuis quelques années, c’est la scène Stoner qui me procure le plus de sensations.

Tu as réalisé beaucoup d’affiches pour des festivals ou des concerts. Accepterais-tu de dessiner une pochette de disque ? On te l’a déjà proposé ?

as réalisé beaucoup d’affiches pour des festivals ou des concerts. Accepterais-tu de dessiner une pochette de disque ? On te l’a déjà proposé ?

Tiens c’est marrant que tu en parles, car cette année, je vais fêter mes 10 ans dans le poster rock, et je célèbre ça avec un beau bouquin tout en couleur, cette fois. Un gros pavé. Des pochettes CD, oui j’en ai fais quelques une, la dernière pour PAK, le groupe Américain de Ron Anderson. Et cette année je vais réaliser des artworks pour les vinyles d’un nouveau label Français dont j’ai créé le logo. Et là je viens de faire la couv du prochain numéro du magazine Noise.

Quels points communs vois-tu entre Rock et BD ?

Je ne sais pas trop…. Pleins. Beaucoup de dessinateurs aiment le rock, tout simplement. Le Rock et le Métal ont besoin d’artistes, d’illustrateurs, de dessinateurs pour faire des artworks de pochettes CD, vinyle ou t-shirts… Et la BD c’est du dessin narratif. La musique raconte quelque chose. Le dessin, aussi. Les deux se complètent bien.

Penses-tu qu’il existe une ou des formes de graphisme Rock ?

Il en existe autant qu’il existe d’illustrateurs, car chacun a son style, sa façon de cadrer, de mettre en page, de poser ses couleurs. Chacun a sa gamme de couleur. Le graphisme Rock est aussi riche que le Rock l’est. Il est multi facettes. Et il change avec les décennies, et suivant la technique. L’ordinateur, Photoshop et les tablettes graphiques ont remplacé ce bon vieil aérographe, par exemple, très présent dans le graphisme Rock des années 80. Il y a eu différents courants, des modes. Qui passent qui reviennent…

Quelles sont les auteurs de BD qui ont pu t’influencer dans ton travail ?

Ce sont les « grands encreurs ». Andreas, Bézian, Comès, Larcenet et son Blast, Toppi, Breccia, Miller, Mignola, Sean Murphy, Sean Phillips, Naoki Urazawa… l’illustrateur Thomas Ott… Tous les ans je découvre de nouveaux artistes passés maitres dans l’art du noir et blanc.

Travailles-tu en musique ?

Of fuckin’ course !

Si tu devais te venger de ton pire ennemi, au concert de quel groupe le lâcherais-tu au milieu du public, pendant le HellFest ?

Sur du Grind, bien sûr !

En attendant, on peut toujours rêver et se risquer à prononcer le début de cette phrase magique : « Et si… ? » C’est ce qu’ont fait Hervé Bourhis et Julien Solé en donnant vie à cette uchronie qu’on aurait tant voulu voir se réaliser. Et si en 1980, les Beatles étaient de nouveau réunis pour composer des chansons ? Postulat alléchant mais qui une fois posé représentait un sacré challenge. Avec la culture Rock du sieur Bourhis, on n’était pas vraiment inquiet, encore fallait-il aborder le sujet sous le bon angle. Avec Julien Solé au dessin, il y avait fort à parier qu’on n’allait pas tomber dans l’hommage tiède mais plutôt verser dans une parodie joyeusement iconoclaste.

En attendant, on peut toujours rêver et se risquer à prononcer le début de cette phrase magique : « Et si… ? » C’est ce qu’ont fait Hervé Bourhis et Julien Solé en donnant vie à cette uchronie qu’on aurait tant voulu voir se réaliser. Et si en 1980, les Beatles étaient de nouveau réunis pour composer des chansons ? Postulat alléchant mais qui une fois posé représentait un sacré challenge. Avec la culture Rock du sieur Bourhis, on n’était pas vraiment inquiet, encore fallait-il aborder le sujet sous le bon angle. Avec Julien Solé au dessin, il y avait fort à parier qu’on n’allait pas tomber dans l’hommage tiède mais plutôt verser dans une parodie joyeusement iconoclaste. Cela aurait donc été le bon moment pour reformer le groupe et repartir vers les sommets de la gloire… et de la fortune. Le cahier d’Hervé Bourhis à la fin du livre vient à point nommé expliquer toute la pertinence de l’hypothèse d’une telle reformation.

Cela aurait donc été le bon moment pour reformer le groupe et repartir vers les sommets de la gloire… et de la fortune. Le cahier d’Hervé Bourhis à la fin du livre vient à point nommé expliquer toute la pertinence de l’hypothèse d’une telle reformation.

Follow

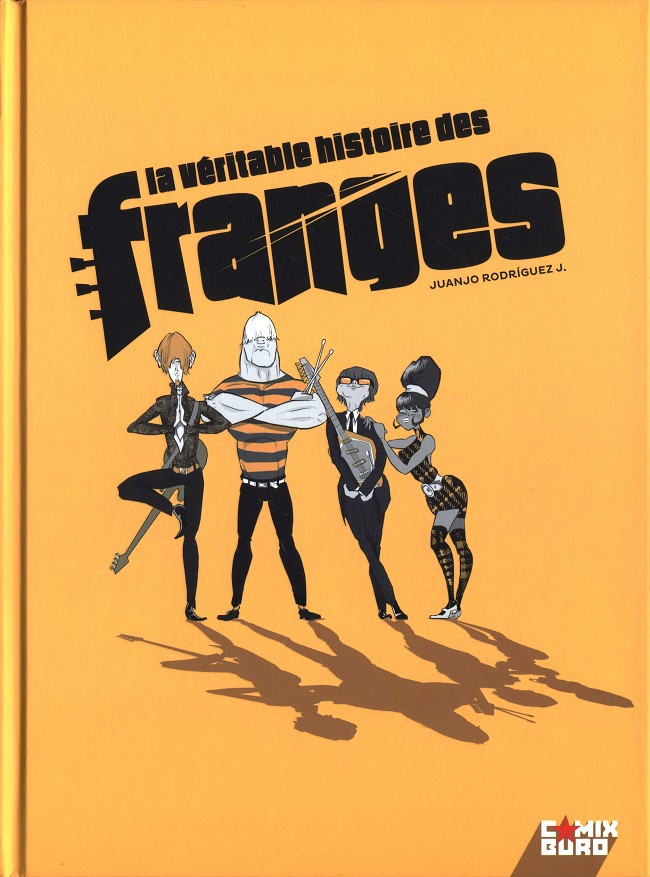

Follow Cette dure réalité du marketing s’applique aussi à la BD. Combien d’albums n’ont même pas le droit à un simple feuilletage en raison d’une couverture pas assez « vendeuse », ce qui explique que les éditeurs y attachent souvent une attention quasi obsessionnelle. S’agissant de Nous aurons toujours 20 ans, point de souci, les fins connaisseurs, dont je prétends faire partie, ont tout de suite repéré l’allusion et l’hommage au premier album des Ramones. Quatre mecs en jean et blouson noir, posture et regards agressifs, signifiant qu’ils sont jeunes, immortels et prêts à bouffer la vie même si elle sera courte et que cela doit bousculer la morale et la bien-pensance.

Cette dure réalité du marketing s’applique aussi à la BD. Combien d’albums n’ont même pas le droit à un simple feuilletage en raison d’une couverture pas assez « vendeuse », ce qui explique que les éditeurs y attachent souvent une attention quasi obsessionnelle. S’agissant de Nous aurons toujours 20 ans, point de souci, les fins connaisseurs, dont je prétends faire partie, ont tout de suite repéré l’allusion et l’hommage au premier album des Ramones. Quatre mecs en jean et blouson noir, posture et regards agressifs, signifiant qu’ils sont jeunes, immortels et prêts à bouffer la vie même si elle sera courte et que cela doit bousculer la morale et la bien-pensance. Jaime Martin retrace son parcours de jeune Barcelonais au sortir du Franquisme, sa soif de BD, de rébellion et de rock’n roll, sans verser dans la nostalgie mais avec une authenticité que seul le vécu peut procurer. Cette bande d’ados révoltés de la fin des Seventies crament leur jeunesse au feu de leurs illusions et se prennent en pleine poire le Punk et le Hard-Rock (magnifique évocation de concerts des Ramones et de Motörhead), Métal Hurlant, la fumette, les émeutes politiques, le service militaire, les filles… et toutes les petites combines pour essayer de se faire un peu de thune (mention spéciale au deal de cassettes de Rock, une véritable Madeleine de Proust pour les Boomers).

Jaime Martin retrace son parcours de jeune Barcelonais au sortir du Franquisme, sa soif de BD, de rébellion et de rock’n roll, sans verser dans la nostalgie mais avec une authenticité que seul le vécu peut procurer. Cette bande d’ados révoltés de la fin des Seventies crament leur jeunesse au feu de leurs illusions et se prennent en pleine poire le Punk et le Hard-Rock (magnifique évocation de concerts des Ramones et de Motörhead), Métal Hurlant, la fumette, les émeutes politiques, le service militaire, les filles… et toutes les petites combines pour essayer de se faire un peu de thune (mention spéciale au deal de cassettes de Rock, une véritable Madeleine de Proust pour les Boomers). La genèse de ce groupe amateur qui se forge petit à petit un destin est une peinture réaliste et crédible de la condition du Rock en France. Les petits boulots, les concerts aux quatre coins du pays, les soirées pétards, binouzes… et les filles. Malgré les galères, à force de volonté et de foi en leur musique, les membres de « Grunt » vont réussir à sortir de l’anonymat, enregistrer leur premier disque et entamer ce qu’il est convenu d’appeler une carrière. Car le challenge est bien là : sortir et exister en dehors du local de répète.

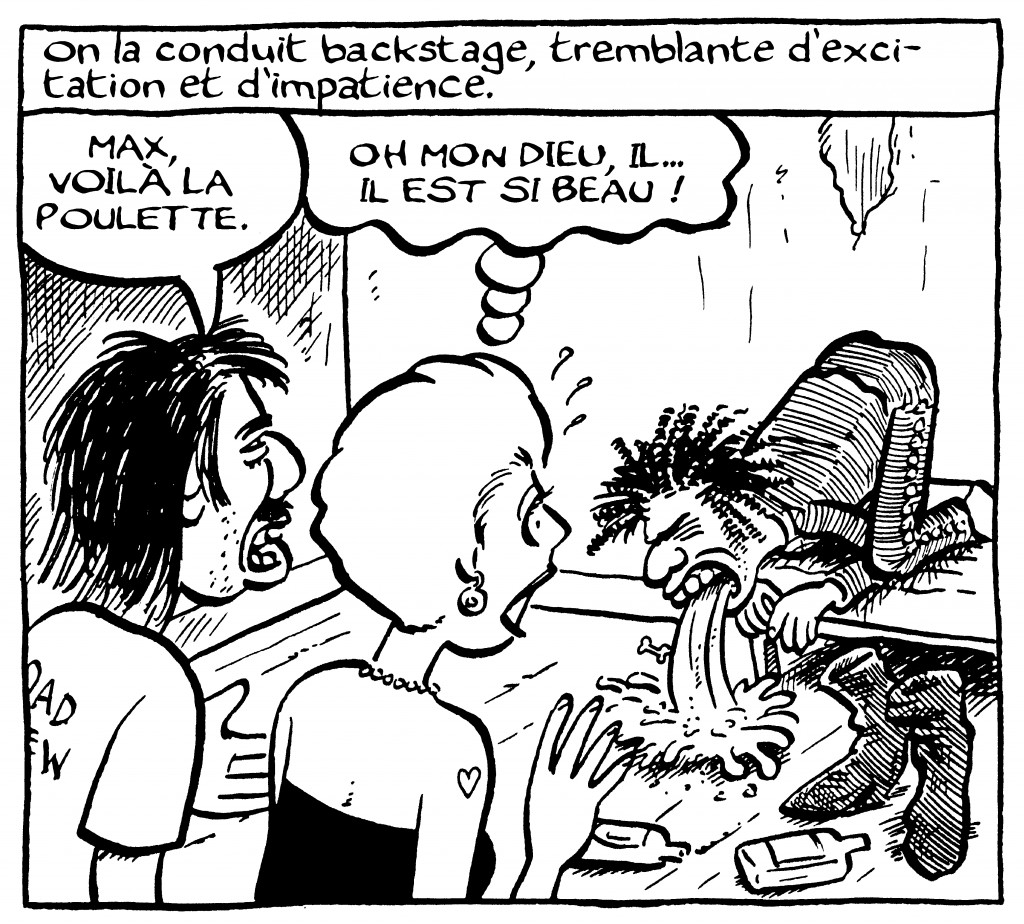

La genèse de ce groupe amateur qui se forge petit à petit un destin est une peinture réaliste et crédible de la condition du Rock en France. Les petits boulots, les concerts aux quatre coins du pays, les soirées pétards, binouzes… et les filles. Malgré les galères, à force de volonté et de foi en leur musique, les membres de « Grunt » vont réussir à sortir de l’anonymat, enregistrer leur premier disque et entamer ce qu’il est convenu d’appeler une carrière. Car le challenge est bien là : sortir et exister en dehors du local de répète. « Eddy l’Angoisse », c’est aussi une belle histoire d’amitié entre ces trois potes très différents que la musique a réunis. Franky le bassiste est lui un séducteur invétéré, collectionneur de filles, tout le contraire de Pof le batteur, très mal à l’aise avec la gente féminine.

« Eddy l’Angoisse », c’est aussi une belle histoire d’amitié entre ces trois potes très différents que la musique a réunis. Franky le bassiste est lui un séducteur invétéré, collectionneur de filles, tout le contraire de Pof le batteur, très mal à l’aise avec la gente féminine. Un exercice délicat dont l’ami Rich s’est parfaitement sorti avec le concours de Chloé O’ pour les scénarios. Cela donne une suite de gags souvent efficaces, drôles et bien vus. Les personnages sont authentiques, juste ce qu’il faut de caricatural sans tomber dans la moquerie, les situations et les dialogues tapent juste et au final cela donne un album de BD humoristique plutôt réussi. On sent une certaine tendresse, inévitable de la part de l’auteur mais aussi ce qu’il faut de regard critique, dans le respect du principe « qui aime bien châtie bien ».

Un exercice délicat dont l’ami Rich s’est parfaitement sorti avec le concours de Chloé O’ pour les scénarios. Cela donne une suite de gags souvent efficaces, drôles et bien vus. Les personnages sont authentiques, juste ce qu’il faut de caricatural sans tomber dans la moquerie, les situations et les dialogues tapent juste et au final cela donne un album de BD humoristique plutôt réussi. On sent une certaine tendresse, inévitable de la part de l’auteur mais aussi ce qu’il faut de regard critique, dans le respect du principe « qui aime bien châtie bien ».

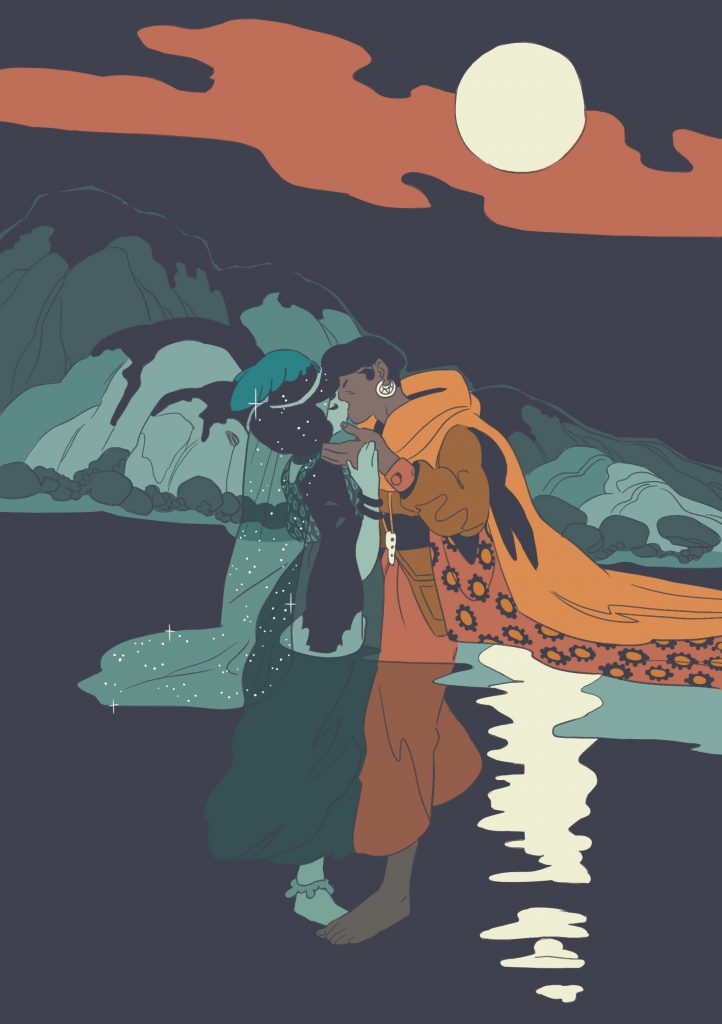

Nawel est un personnage très inspiré d’une amie à moi, elle même d’origine algérienne. Ça fait longtemps que je voulais lui rendre hommage à travers une bande dessinée, car elle a eu, comme l’héroïne, un parcours compliqué pour réussir à assumer ses goûts et sa personnalité face à ses parents. Je trouve qu’il y a encore trop peu de héros racisés en bandes dessinée, et je tenais à avoir une héroïne d’origine algérienne, mais qui ne soit pas uniquement définie par son identité culturelle. La force du personnage réside dans sa ténacité, son caractère passionné, sa soif absolue de vivre. Son combat pour tenter de vivre d’une carrière artistique n’est pas fonction de son origine et pourrait être vécu par n’importe qui. Pour rendre le personnage crédible, je me suis inspirées d’anecdotes vécues par mon amie (pour son rapport avec sa famille), d’autres que j’ai moi-même connues (les galères pour vivre de son art), et de certaines vécues par des amis musiciens (les festivals foireux etc).

Nawel est un personnage très inspiré d’une amie à moi, elle même d’origine algérienne. Ça fait longtemps que je voulais lui rendre hommage à travers une bande dessinée, car elle a eu, comme l’héroïne, un parcours compliqué pour réussir à assumer ses goûts et sa personnalité face à ses parents. Je trouve qu’il y a encore trop peu de héros racisés en bandes dessinée, et je tenais à avoir une héroïne d’origine algérienne, mais qui ne soit pas uniquement définie par son identité culturelle. La force du personnage réside dans sa ténacité, son caractère passionné, sa soif absolue de vivre. Son combat pour tenter de vivre d’une carrière artistique n’est pas fonction de son origine et pourrait être vécu par n’importe qui. Pour rendre le personnage crédible, je me suis inspirées d’anecdotes vécues par mon amie (pour son rapport avec sa famille), d’autres que j’ai moi-même connues (les galères pour vivre de son art), et de certaines vécues par des amis musiciens (les festivals foireux etc). Le décor déjà, loin du sempiternel Paris version classe moyenne supérieure, terreau habituel du Rock branché avec de jeunes boubourges qui vivent leur crise d’ados rebelles et réfractaires au destin tout tracé du Master ou de la Grande Ecole. L’action débute en banlieue, à Créteil, tendance Wesh Gros. Nawel, une fille d’émigré algériens prend sous son aile Alice, une Française « de souche », nouvelle arrivée dans son immeuble et que tout semblait destiner à vivre l’enfer dans le monde impitoyable d’un collège en ZEP. Alice joue de la guitare et elle est une fan Hard Core de Paul McCartney. C’est le choc pour Nawel qui découvre un univers musical qui la transporte. Elle se met au piano et se découvre un vrai talent pour l’écriture et la composition. Le duo féminin suit le cursus habituel : approfondissement de la culture Rock, maîtrise des instruments, création des premières œuvres et les choses s’enchaînent vite, lycée, BTS audiovisuel à Paris, petits boulots et découverte d’un milieu encore plus implacable que la banlieue : le microcosme du Rock parisien.

Le décor déjà, loin du sempiternel Paris version classe moyenne supérieure, terreau habituel du Rock branché avec de jeunes boubourges qui vivent leur crise d’ados rebelles et réfractaires au destin tout tracé du Master ou de la Grande Ecole. L’action débute en banlieue, à Créteil, tendance Wesh Gros. Nawel, une fille d’émigré algériens prend sous son aile Alice, une Française « de souche », nouvelle arrivée dans son immeuble et que tout semblait destiner à vivre l’enfer dans le monde impitoyable d’un collège en ZEP. Alice joue de la guitare et elle est une fan Hard Core de Paul McCartney. C’est le choc pour Nawel qui découvre un univers musical qui la transporte. Elle se met au piano et se découvre un vrai talent pour l’écriture et la composition. Le duo féminin suit le cursus habituel : approfondissement de la culture Rock, maîtrise des instruments, création des premières œuvres et les choses s’enchaînent vite, lycée, BTS audiovisuel à Paris, petits boulots et découverte d’un milieu encore plus implacable que la banlieue : le microcosme du Rock parisien.

En effet, Pure Fucking People est sorti en 2010, et marqué un tournant, sauf que je ne le savais pas encore, à l’époque. Jusque là je travaillais en musique. Je n’avais jamais pensé à « dessiner la musique », que ce soit faire des affiches de concert, ou des artworks pour des groupes (CD ou t-shirt). Pour assurer la promotion de ce premier artbook, je me suis remis à sortir en concert, en salle ou dans des bars. Ca m’a plu. On change radicalement d’ambiance quand on dédicace un bouquin dans un bar mal éclairé à minuit, que sur un salon BD. J’ai découvert le côté roots, et DIY du truc, et j’ai adoré ça. C’est l’époque où j’ai aussi découvert que je pouvais exposer mon travail. D’abord dans des bars, puis en galerie, ou sur des festoches. L’évolution s’est faite à l’insu de mon plein gré, entre 2010 et aujourd’hui. J’ai su écouter mes envies et mes désirs, et faire en sorte que ça marche. Et pour la promo de Pure Fucking People j’ai rencontré les gars de Radio Metal, pour qui je réalise tous les artworks de leur merch, ainsi que les illus du bouquin qu’ils ont sortis sur Ghost il y a 2 ans

En effet, Pure Fucking People est sorti en 2010, et marqué un tournant, sauf que je ne le savais pas encore, à l’époque. Jusque là je travaillais en musique. Je n’avais jamais pensé à « dessiner la musique », que ce soit faire des affiches de concert, ou des artworks pour des groupes (CD ou t-shirt). Pour assurer la promotion de ce premier artbook, je me suis remis à sortir en concert, en salle ou dans des bars. Ca m’a plu. On change radicalement d’ambiance quand on dédicace un bouquin dans un bar mal éclairé à minuit, que sur un salon BD. J’ai découvert le côté roots, et DIY du truc, et j’ai adoré ça. C’est l’époque où j’ai aussi découvert que je pouvais exposer mon travail. D’abord dans des bars, puis en galerie, ou sur des festoches. L’évolution s’est faite à l’insu de mon plein gré, entre 2010 et aujourd’hui. J’ai su écouter mes envies et mes désirs, et faire en sorte que ça marche. Et pour la promo de Pure Fucking People j’ai rencontré les gars de Radio Metal, pour qui je réalise tous les artworks de leur merch, ainsi que les illus du bouquin qu’ils ont sortis sur Ghost il y a 2 ans D’abord, ce qui me plait, c’est décrire leurs bios, et donc de faire des recherches sur leurs vies et leur œuvre. De parcourir des articles, des blogs, des chroniques, des sites ou de lire des bouquins. J’apprends pleins de trucs sur eux et sur comment écrire sur la musique. C’est vachement enrichissant. Ensuite, pour la partie dessin, ma façon d’approcher a changé entre

D’abord, ce qui me plait, c’est décrire leurs bios, et donc de faire des recherches sur leurs vies et leur œuvre. De parcourir des articles, des blogs, des chroniques, des sites ou de lire des bouquins. J’apprends pleins de trucs sur eux et sur comment écrire sur la musique. C’est vachement enrichissant. Ensuite, pour la partie dessin, ma façon d’approcher a changé entre

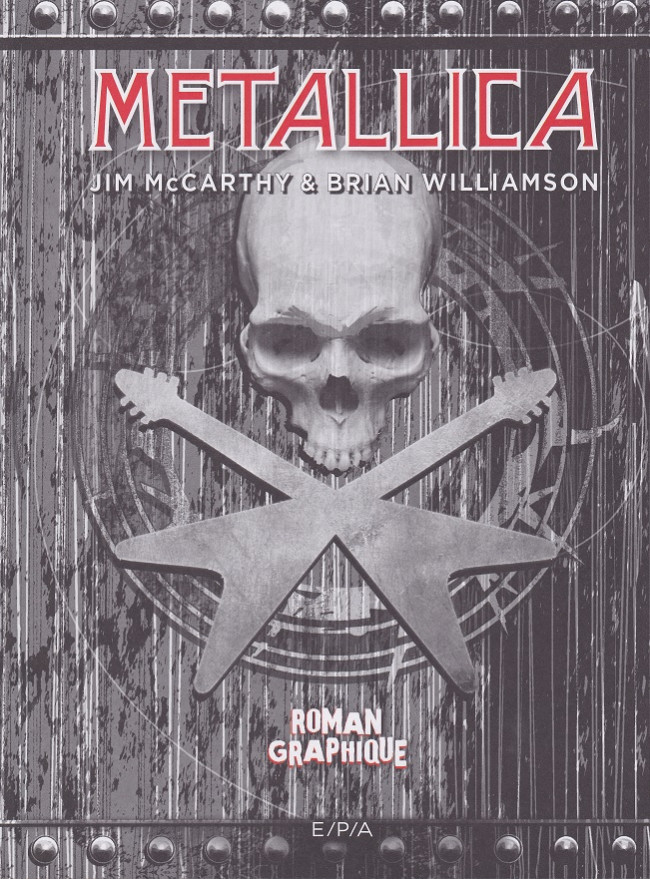

A défaut d’un séjour derrière les barreaux, certaines rockstars ne vivent le grand frisson carcéral que de l’extérieur, au travers de concerts devenus légendaires. Johnny Cash, lors d’un show mythique et paru en disque, au pénitencier de Folsom, les Sex Pistols, Metallica ou pour la petite note franchouillarde, Trust.

A défaut d’un séjour derrière les barreaux, certaines rockstars ne vivent le grand frisson carcéral que de l’extérieur, au travers de concerts devenus légendaires. Johnny Cash, lors d’un show mythique et paru en disque, au pénitencier de Folsom, les Sex Pistols, Metallica ou pour la petite note franchouillarde, Trust.

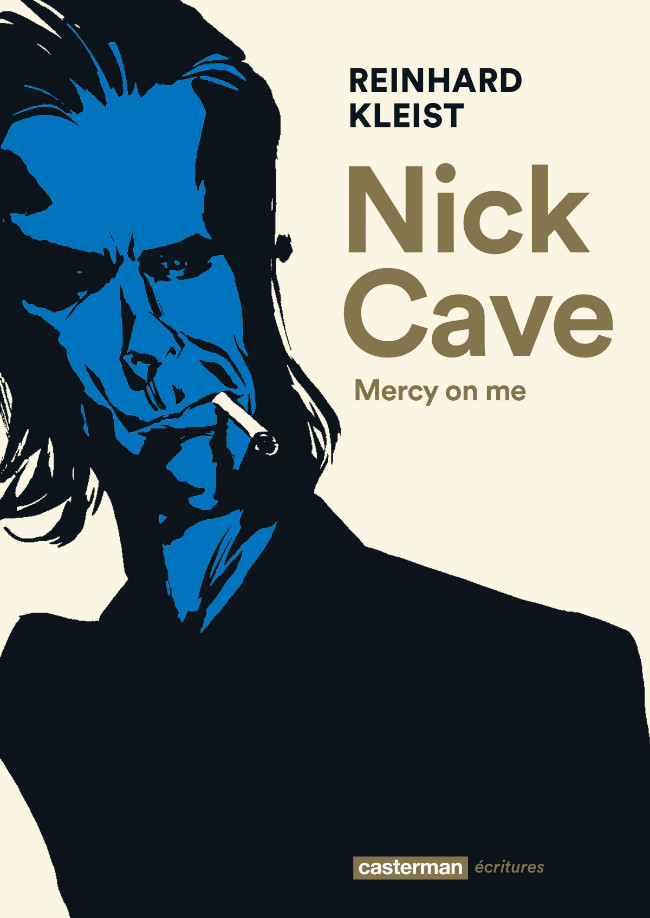

classique, sélection chronologique des faits les plus marquants de la carrière du crooner lugubre, Kleist a opté pour une évocation dont les chansons de Cave constituent le matériau et la toile de fond. Afin que le lecteur ne soit pas complètement perdu, quelques scènes « réelles » encadrent ces morceaux d’anthologie, depuis l’enfance rurale jusqu’à la collaboration avec Warren Ellis en passant par l’épopée laborieuse mais fondatrice de The Birthday Party, premier groupe de Cave avant qu’il ne s’adjoigne les Bad Seeds. Mais c’est bien au travers de ces scènes oniriques illustrant les textes et les personnages inventés par l’esprit torturé de Cave que Kleist le dépeint le mieux et lève une partie du voile sur l’oeuvre d’un artiste hors du commun, insatisfait en recherche permanente. Sans cesse au bord de l’abîme, le poète maudit vacille avant de se redresser et de repousser pour un temps ses délires et ses addictions. Le livre regorge ainsi d’illustrations hallucinantes d’un artiste à la limite de la folie, comme celles, récurrentes, de Cave penché sur sa machine à écrire, les yeux habités d’une lueur de dément, les doigts crispés sur le clavier. Car Cave reste aussi un parolier prodigieux, doublé d’un écrivain dont les romans valent le détour. La dernière allégorie du livre reprend avec brio le mythe du Crossroads et de Robert Johnson. Car c’est bien de damnation dont il est question ici. Les scènes de concert sont également d’une justesse et d’une énergie bluffantes. Que dire de plus sur cette nouvelle réussite de Kleist si ce n’est que l’opus a recueilli la validation de Nick Cave lui-même. Il n’y a plus qu’à se plonger sans hésiter dans le marais de cette musique finalement rédemptrice, si l’on sait garder la tête (et surtout les oreilles) hors de l’eau.

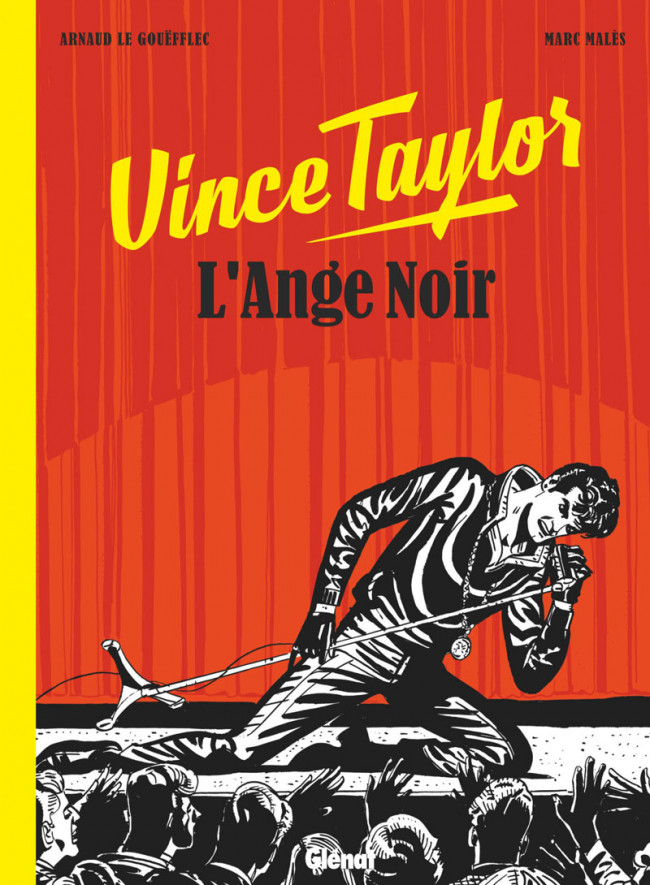

classique, sélection chronologique des faits les plus marquants de la carrière du crooner lugubre, Kleist a opté pour une évocation dont les chansons de Cave constituent le matériau et la toile de fond. Afin que le lecteur ne soit pas complètement perdu, quelques scènes « réelles » encadrent ces morceaux d’anthologie, depuis l’enfance rurale jusqu’à la collaboration avec Warren Ellis en passant par l’épopée laborieuse mais fondatrice de The Birthday Party, premier groupe de Cave avant qu’il ne s’adjoigne les Bad Seeds. Mais c’est bien au travers de ces scènes oniriques illustrant les textes et les personnages inventés par l’esprit torturé de Cave que Kleist le dépeint le mieux et lève une partie du voile sur l’oeuvre d’un artiste hors du commun, insatisfait en recherche permanente. Sans cesse au bord de l’abîme, le poète maudit vacille avant de se redresser et de repousser pour un temps ses délires et ses addictions. Le livre regorge ainsi d’illustrations hallucinantes d’un artiste à la limite de la folie, comme celles, récurrentes, de Cave penché sur sa machine à écrire, les yeux habités d’une lueur de dément, les doigts crispés sur le clavier. Car Cave reste aussi un parolier prodigieux, doublé d’un écrivain dont les romans valent le détour. La dernière allégorie du livre reprend avec brio le mythe du Crossroads et de Robert Johnson. Car c’est bien de damnation dont il est question ici. Les scènes de concert sont également d’une justesse et d’une énergie bluffantes. Que dire de plus sur cette nouvelle réussite de Kleist si ce n’est que l’opus a recueilli la validation de Nick Cave lui-même. Il n’y a plus qu’à se plonger sans hésiter dans le marais de cette musique finalement rédemptrice, si l’on sait garder la tête (et surtout les oreilles) hors de l’eau. L’intérêt principal de ce biopic romancé est donc d’offrir un réel point de vue d’auteur et de mettre en lumière cette ambiguïté, incarnée par Brian Maurice Holden (le vrai nom de Vince Taylor, ce qui démontre une fois de plus que Maurice est un prénom injustement dévalué dans l’imaginaire Rock) l’inventeur du look du Rocker en vraie peau de vache pour se donner des allures de faux dur à cuir, maintes fois copié depuis, à commencer par Gene Vincent. Au premier abord, le fait que Marc Malès, dessinateur, entre autres, des premiers albums de la série

L’intérêt principal de ce biopic romancé est donc d’offrir un réel point de vue d’auteur et de mettre en lumière cette ambiguïté, incarnée par Brian Maurice Holden (le vrai nom de Vince Taylor, ce qui démontre une fois de plus que Maurice est un prénom injustement dévalué dans l’imaginaire Rock) l’inventeur du look du Rocker en vraie peau de vache pour se donner des allures de faux dur à cuir, maintes fois copié depuis, à commencer par Gene Vincent. Au premier abord, le fait que Marc Malès, dessinateur, entre autres, des premiers albums de la série