A propos de One, two, three, four, Ramones! : 4 questions à Eric CARTIER

Dans Route 78, ton précédent album, tu évoquais plutôt le Rock de la côte Ouest, avec des groupes comme Grateful Dead. Comment a eu lieu ce passage à la côte Est, au Rock New-yorkais et au fait que tu mettes en images ce biopic des Ramones ?

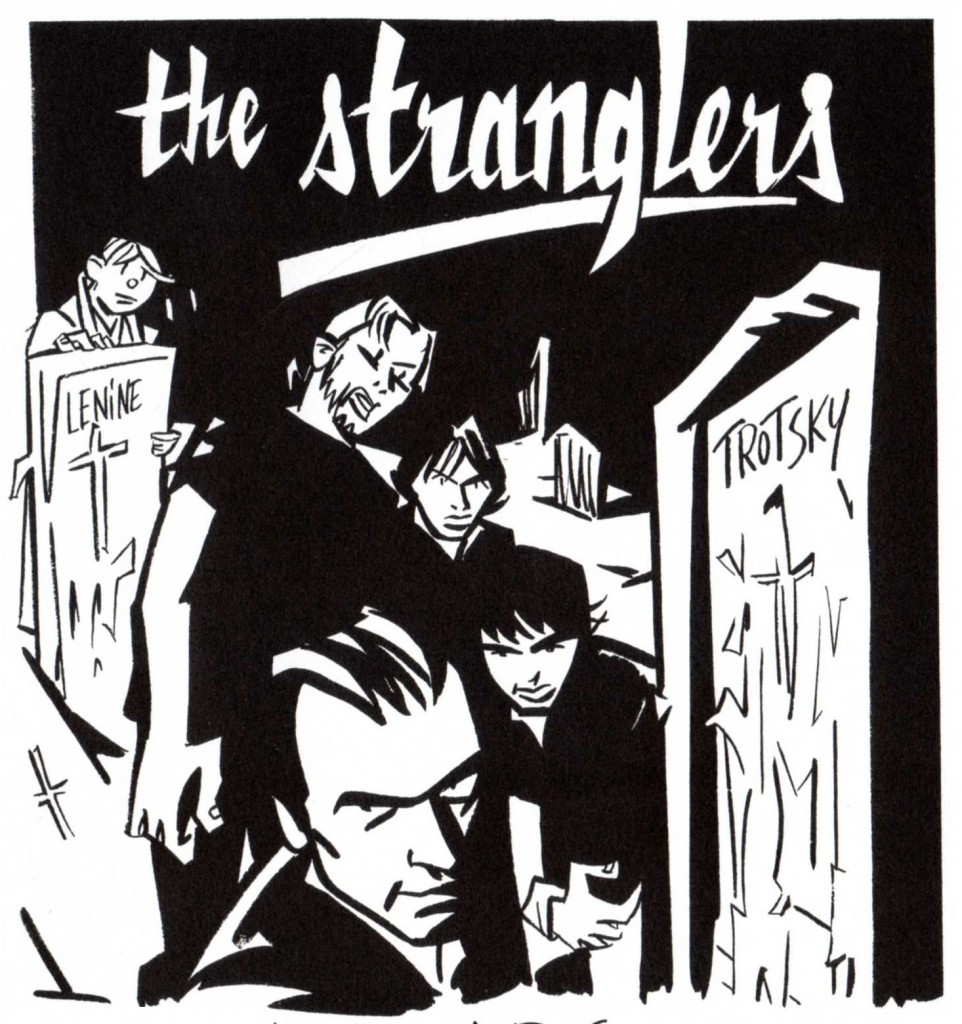

Suite à la désillusion de comprendre qu’il y avait un décalage temporel à découvrir ce trip hippie en fin de course, après j’ai fait beaucoup de voyages. Je suis allé à New York et je me suis mis a l’ère du temps. J’avais des cheveux longs, je les ai coupés… il y a eu cette prise de conscience. C’était l’époque de Willy Deville, les Talking Heads, Blondie, Suicide, toute cette scène. Certains me laissaient très dubitatif, les premiers pogos, la violence, quand Alan Vega s’écrasait des mégots sur son avant-bras, moi, je me sentais un petit peu bleu-bite à voir ça (rires). C’était un peu l’initiation et j’ai trouvé que dans tout cet univers qui était quand même très très noir, post-punk etc, j’aimais bien l’énergie des Ramones, ce côté teenage, musique garage avec un son terrible et pour moi c’était plus fort que le café et d’autres substances pour bosser la nuit… Parce qu’on bossait beaucoup la nuit, c’était New York, fallait payer les loyers, à l’époque on avait des petits boulots de merde et c’était la nuit qu’on avait un peu de temps pour dessiner.

Les Ramones, j’ai toujours gardé çà comme une bande-son. Mais à l’époque, je les aimais pas. J’aimais pas leur coupe à la Mireille Mathieu, j’aimais pas le fait qu’ils aient un uniforme et en même temps je portais un perfecto et un jean troué. Et puis cette course au succès… mais leur musique, rien à redire. Donc ça m’intéressait et quand on m’a, par hasard, mis le plan dans les pattes, ça m’a donné l’occase de me plonger vraiment dans une bio. Je croyais que c’étaient des cousins, des frères ou des consanguins. Ils jouaient sur cette ambiguïté en fin de compte. Quand on regarde tous les groupes de cette époque, eux il affirmaient haut et fort qu’ils venaient du Queens, qu’ils étaient des banlieusards, y’avait ce côté Cretin Hop mais on se demande s’il jouaient vraiment aux crétins ou pas. On le voit dans la bio, Dee Dee, il est génial mais dès fois il est complètement largué. Sur certaines vidéos, on se dit « mais détruisez-moi ça » (rires).

Je suis content parce que c’est grâce à Route 78 que j’ai fait celui-là. Xavier Bétaucourt et Bruno Cadène (NDR : les deux scénaristes) sont tombés dessus, ils ont contacté Futuropolis, ils ont dit « Tu connais le mec qui a fait ça ? Ça nous brancherait… » Alain David (NDR : Responsable éditorial chez Futuropolis) , que je connais bien, a levé les yeux au ciel « Non, pas lui, les gars ». On s’est rencontrés. Je commence à lire le script et je tombe sur cette histoire. Le fait qu’ils développent vachement l’enfance et le point de vue de Dee Dee m’a plu, parce que c’est le plus Rimbaldien. Il a grandi en caserne, d’où l’explication de tas de trucs, jusqu’à l’imagerie un peu néo-nazie américaine du logo présidentiel du groupe. Or, moi, j’ai grandi en caserne, c’est un monde que je connais très bien, sauf que mon père tapait pas ma maman, il était occupé à me foutre sur la gueule (rires). Ça m’a donc tout de suite parlé, cette réaction de ras-le-bol. C’est pour ça que je voulais être un Baba. Moi j’attendais 18 ans avec un chronomètre et quand c’est arrivé, je me suis pas enfui mais j’ai couru. Et donc je me suis dit « Putain, pas de hasard, il est pour moi ce bouquin !». J’hésitais à raconter des souvenirs d’enfance, quand j’étais juste un petit benêt au pied des bâtiments de caserne. Parce que j’avais eu une enfance rigolote, comme Dee Dee. Collectionner les trucs militaires, tous ces décors… ça, je pige. Mon argument ultime par rapport à l’éditeur, ça a été « Écoute, si tu connais un autre connard qu’achetait sa dope au Chelsa Hotel, t’as qu’à lui filer le bouquin. » (rires). Et ça a été bouclé. Parce qu’en réalité, ce bouquin, il aurait dû être fait par Riff Reb’s ou par Cromwell, qui sont des potes. C’était juste un tel plaisir de leur dire « Hé, les gars, trop tard, c’est moi qui le fait ! », juste pour qu’ils me détestent (rires). Voilà, coup de bol, quoi, c’est aussi simple que ça.

Ton parti-pris graphique, avec ce lavis noir et blanc, très vintage, c’est quelque chose qui t’a semblé évident dès le départ, pour assurer la reconstitution cette époque des Seventies ?

J’ai pris un virage graphique il y a quelques temps. Avant j’étais influencé par tout ce qui était Cartoon américain évidemment, les Shelton, les Crumb et son pendant français, Métal Hurlant. Mais j’avais jamais fait d’école. Le Cartoon, ça s’apprend facilement. C’est plus facile d’être Punk que de rentrer au Philharmonique de Berlin. Avec trois bouts de dessin, j’ai réussi à survivre, à apprendre à dessiner mieux petit à petit. Mais à un moment donné, je me suis dit que c’était daté. Encore quelques années et j’allais être super au point dans style qui allait être centenaire. Comme je faisais des paysages à côté, progressivement, j’ai changé de ligne, de trait et celui-là, je trouve qu’il colle bien.

Je voulais pas un dessin Punk. Le trait pour moi, il fallait qu’il soit semi-réaliste parce que si tu te colles trop sur une doc et que t’as une case superbe et que la case d’après t’as pas la doc et que la case est moitié moins bonne, c’est naze, on n’a plus d’homogénéité. Quand je bosse, c’est une sorte de dogme, comme dirait Lars Von Triers, j’utilise le feutre pinceau, un gros crayon, c’est tout. Je travaille bien mon crayonné et après j’encre. Une règle pour le tour des cases, mais jamais dedans, comme ça, je limite les soucis. New York avec une règle, ça va quand on est Boucq, La femme du Magicien ou tous ces bouquins, on peut y aller. Je compte pas les fenêtres, je pense juste à mes verticales. Il y a de la liberté dans la contrainte.

Il faut donner l’impression que c’est réel. Souvent, quand on voit New York, c’est un chapelet de clichés, les grands immeubles… mais Fuck Off, y’a que le premier jour que tu lèves la tête à New York, ou l’hiver pour pas prendre la glace sur la tronche. Mais quand t’es dans le Village, c’est pas ça, c’est plutôt le New York de Hill Street Blues, les Back Alleys. Le Village, c’était balèze, un bâtiment sur deux était pourri, cramé, les parpaings dans les fenêtres, les Crack House… Ça, je maîtrisais. J’ai assez usé les Converse dans ces coins là pour me dire « Ça, c’est mon feeling ». C’est ce que je cherche, comme quand Loustal dessine New York, il arrive à choper l’âme, pas le joli cliché. En quelques pages, je veux que les gens soient immergés dedans. En réalité, je passe plus de temps à faire des découpages à la « Bonhomme Patate », à caler mes cadrages, mes champs, contre-champs, comment je vais amener une émotion. Je balance pas des secrets, c’est comme ça que je fonctionne et que j’enseigne le dessin.

Comment as-tu fait pour redonner vie aux Ramones avec autant de crédibilité ?

Je suis allé voir tout de suite ce qui avait été fait sur les Ramones. Je connaissais Bobby London, un pote de New York, qui a fait quelques illustrations pour eux, mais comme je suis pas portraitiste, je flippais un peu. Je peux faire un mec qui a une bonne gueule, une sale gueule, une nana qui exprime des sentiments mais que ce soit ressemblant pour moi, c’était un challenge. Je suis allé voir sur Internet et là j’ai été rassuré parce que tous les dessins qu’il y a sur les Ramones, c’est des dessins Punk de l’époque, de magazines. Donc, à part des vrais caricaturistes qui font des dessins chiants… Ce sont des icônes. Tu fais une espèce de serpillière qui fait deux mètres avec un perfecto, c’est Joey. Tu fais Mireille Mathieu qui fait la gueule, c’est Johnny. Tu fais Johnny avec les cheveux plus courts et qui titube, c’est Dee Dee. C’est juste ce jeu.

Je suis allé voir tout de suite ce qui avait été fait sur les Ramones. Je connaissais Bobby London, un pote de New York, qui a fait quelques illustrations pour eux, mais comme je suis pas portraitiste, je flippais un peu. Je peux faire un mec qui a une bonne gueule, une sale gueule, une nana qui exprime des sentiments mais que ce soit ressemblant pour moi, c’était un challenge. Je suis allé voir sur Internet et là j’ai été rassuré parce que tous les dessins qu’il y a sur les Ramones, c’est des dessins Punk de l’époque, de magazines. Donc, à part des vrais caricaturistes qui font des dessins chiants… Ce sont des icônes. Tu fais une espèce de serpillière qui fait deux mètres avec un perfecto, c’est Joey. Tu fais Mireille Mathieu qui fait la gueule, c’est Johnny. Tu fais Johnny avec les cheveux plus courts et qui titube, c’est Dee Dee. C’est juste ce jeu.

Donc, beaucoup de doc pour avoir les expressions, les attitudes, la manière dont ils tiennent la gratte, pour retrouver ces ambiances là. Si tu veux faire un mec qui se prend la tête, ça sert à rien de passer deux heures à trouver les bonnes positions. Tu vas sur Google et tu tapes « qui se prend la tête » et tu regardes ce qui va venir. C’est pas qu’on va décalquer une photo, on s’en fout de la personne sur la photo mais elle se prend la tête, t’as la position de main. Dans la case où il y a le DJ qui dit « Et maintenant le premier album d’un groupe révolutionnaire », je suis allé chercher des images de DJ de l’époque, pour avoir les micros de l’époque, etc… Oui, on peut faire croire à une station de radio mais c’est là qu’on se plante parce que y’a pas besoin de montrer qu’on sait ce qu’est une station de radio, faut juste qu’on suggère. Tu demandes à un pote de mettre le casque et tu vois comment il met le casque. Un DJ, c’est pas juste quelqu’un qui parle, il faut que tout soit en action. Sur Internet, je tope des photos, le mouvement négligé du mec entre deux disques, l’écart du petit doigt…et c’est tout à l’avenant. Tu cherches la bonne doc et tu te dis « Tiens, ce camion, il est garé à moitié sur le trottoir. » Et c’est ce qui fait que tu y crois. La BD n’est pas le cinéma, même s’il y a des termes qui se recoupent. On dirige le regard du lecteur, de manière anodine. Quand tu arrives au bout d’un strip, comme par hasard, très souvent il y a une orientation vers la gauche qui invite le regard à basculer pour enchaîner en dessous. C’est ce qu’on n’a pas besoin de voir. Quand on achète des légumes bio, on s’en fout de voir le paysan qui les plante. C’est ça qui m’intéresse, comment on crée cette illusion.

Là où c’est chiant, c’est pour trouver la bonne tronche. A la fin du bouquin, il y a les pages où Dee Dee est juste Dee Dee Ramone, indépendant. Tout le monde le courtise parce que c’est Dee Dee. Il joue avec plein de gens. Il a joué avec Joan Jett. OK, cool, Joan Jett, je vois qui sait, pas de problème. Mais en prenant une doc trop vite, j’allais me planter si j’avais pas eu un doute au dernier moment. J’ai trouvé la vidéo d’un des concerts où il joue avec elle, elle était cheveux ras, peroxydée… C’est pareil quand Dee Dee parle de ses copains qui sont morts, comme Johnny Thunders. C’est là que ça tourne à l’enfer, qu’un espèce de mec va venir avec un perfecto et va te casser les burnes en te disant « C’était pas comme ça ». Mais j’ai passé avec succès l’exam avec Géant Vert (NDR : Le journaliste qui tient la chronique BD dans Rock & Folk), je suis content. Mais c’est parfois des heures de doc pour trouver exactement le truc pour un dessin qui va faire 3 cm sur 4. Mais tout ce temps là, ça continue à carburer dans ta tronche. Ton découpage mûrit sans que tu le saches. C’est comme un boulanger, tu prépares ta pâte, faut pas être trop pressé. Je travaille mes découpages longtemps à l’avance mais pas trop parce qu’après je sais plus ce qu’il y a dans mes crayonnés. Après je classe… j’ai telle doc qui m’attend… Je dois avoir une bible de milliers d’images. J’ai pris un grand panneau où j’ai mis environ 200 images en noir et blanc, des tronches des Ramones, de Blondie… Je l’ai mis juste en face de moi et ça m’a servi de kaléidoscope, pour pas perdre le fil. C’est ce qui me plaît dans ce boulot. C’est un métier solitaire, oui, mais on s’emmerde pas. Mais ils m’ont épuisé !

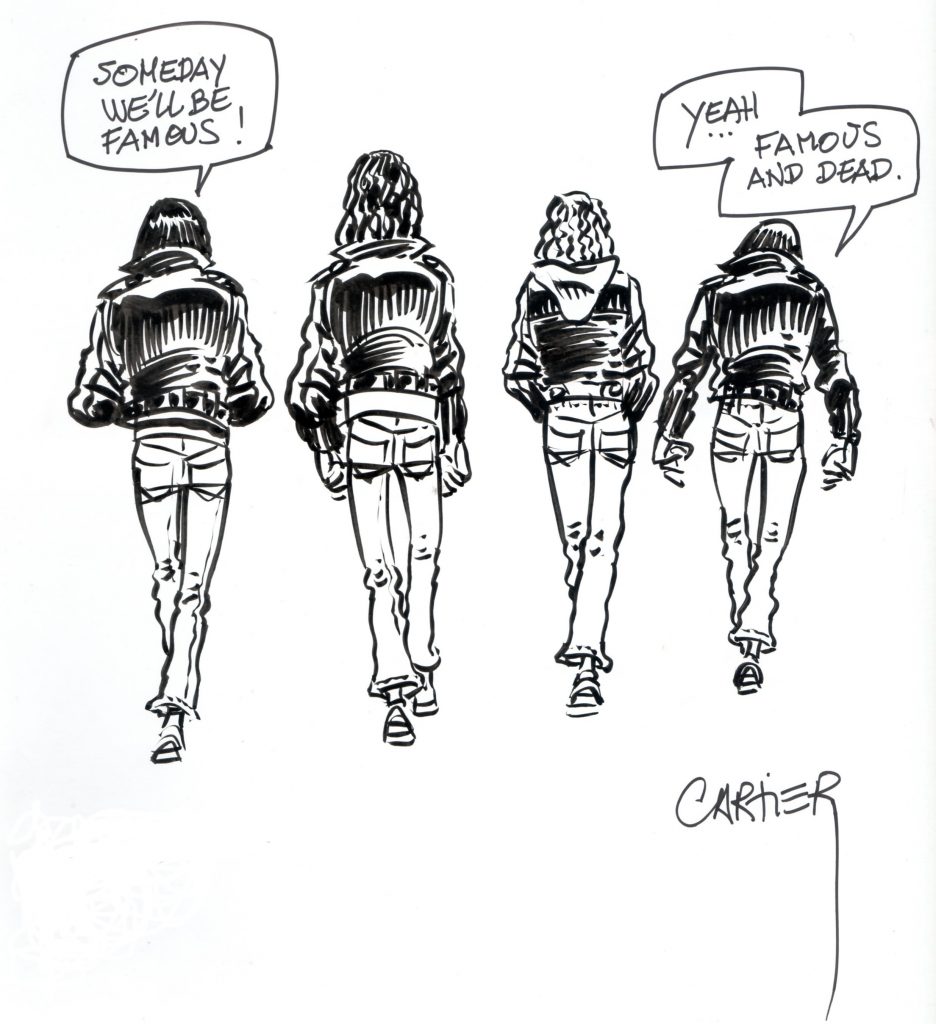

Est-ce que tu penses qu’on peut faire un parallèle entre les Ramones, leur place dans le Rock et la Bande Dessinée aujourd’hui, où l’on peut devenir culte sans que ça permette de bien en vivre, ni d’avoir la reconnaissance du grand public ?

Il faut savoir ce qu’on veut. Il y a l’aspiration légitime de jeunes qui veulent que ce soit un métier parce que leurs parents se sont saignés pour faire des putains d’école et se coupent un bras pour leur payer des études. Mais je crois que la fin du Rock’n Roll, c’est quand on a commencé à faire un ministère du Rock’n Roll. Je pense que la BD ce n’est pas un métier. Si c’est un métier, moi, j’arrête. Je fais de la Bande Dessinée parce que j’ai pas les couilles d’être criminel, je suis trop feignant pour aller à l’usine et la BD, ça me plaît. La BD a changé ma vie, comme Crumb, comme Shelton, ça a changé la vie de centaines de milliers de gens. C’est tout ce qui m’intéresse. Je veux pas le prendre de haut et dire à ceux qui ont réussi « toi, tu peux parler, t’as réussi et moi j’emmerde tout le monde ». Je me fais pas plus que le SMIC mais je fais ce que je veux, au rythme où je veux. On a du métier, mais c’est pas un métier. C’est dur à faire comprendre à un môme. J’ai fait ça comme des potes ont décidé de faire du théâtre de rue. J’aimais le côté saltimbanque de l’Underground. C’est pas pour faire Boule et Bill que je fais de la BD, avec tout le respect que j’ai pour le mec qui le fait. Je suis aux antipodes d’Arleston. Je le connais depuis qu’il est môme… Lui, il voulait devenir Arleston, y’a rien de mal à ça. Il voulait devenir un scénariste connu, aimé, qui produit de la BD populaire et il y est arrivé. Moi, je voulais juste qu’on me foute la paix, pouvoir dessiner et arrêter de faire la plonge, arrêter de faire des chantiers et ne faire que du dessin. J’y suis arrivé. C’est tout ce que je souhaite à tous ces jeunes. Y’a pas une Bande Dessinée, y’a pas un Rock, y’a pas un Polar. Donc, en effet, oui, il y a une analogie à faire entre le Rock et la BD et c’est pour ça que ce bouquin me réjouit, comme Route 78, d’autant plus parce qu’avec lui, je fête mes 60 ans. Le No Future a 40 ans et il y a 40 ans que je sais que le No Future est une arnaque, juste un slogan. Parce qu’il y avait peut-être un futur de merde mais je savais qu’il y en aurait un !

En attendant, on peut toujours rêver et se risquer à prononcer le début de cette phrase magique : « Et si… ? » C’est ce qu’ont fait Hervé Bourhis et Julien Solé en donnant vie à cette uchronie qu’on aurait tant voulu voir se réaliser. Et si en 1980, les Beatles étaient de nouveau réunis pour composer des chansons ? Postulat alléchant mais qui une fois posé représentait un sacré challenge. Avec la culture Rock du sieur Bourhis, on n’était pas vraiment inquiet, encore fallait-il aborder le sujet sous le bon angle. Avec Julien Solé au dessin, il y avait fort à parier qu’on n’allait pas tomber dans l’hommage tiède mais plutôt verser dans une parodie joyeusement iconoclaste.

En attendant, on peut toujours rêver et se risquer à prononcer le début de cette phrase magique : « Et si… ? » C’est ce qu’ont fait Hervé Bourhis et Julien Solé en donnant vie à cette uchronie qu’on aurait tant voulu voir se réaliser. Et si en 1980, les Beatles étaient de nouveau réunis pour composer des chansons ? Postulat alléchant mais qui une fois posé représentait un sacré challenge. Avec la culture Rock du sieur Bourhis, on n’était pas vraiment inquiet, encore fallait-il aborder le sujet sous le bon angle. Avec Julien Solé au dessin, il y avait fort à parier qu’on n’allait pas tomber dans l’hommage tiède mais plutôt verser dans une parodie joyeusement iconoclaste. Cela aurait donc été le bon moment pour reformer le groupe et repartir vers les sommets de la gloire… et de la fortune. Le cahier d’Hervé Bourhis à la fin du livre vient à point nommé expliquer toute la pertinence de l’hypothèse d’une telle reformation.

Cela aurait donc été le bon moment pour reformer le groupe et repartir vers les sommets de la gloire… et de la fortune. Le cahier d’Hervé Bourhis à la fin du livre vient à point nommé expliquer toute la pertinence de l’hypothèse d’une telle reformation.

Follow

Follow A défaut d’un séjour derrière les barreaux, certaines rockstars ne vivent le grand frisson carcéral que de l’extérieur, au travers de concerts devenus légendaires. Johnny Cash, lors d’un show mythique et paru en disque, au pénitencier de Folsom, les Sex Pistols, Metallica ou pour la petite note franchouillarde, Trust.

A défaut d’un séjour derrière les barreaux, certaines rockstars ne vivent le grand frisson carcéral que de l’extérieur, au travers de concerts devenus légendaires. Johnny Cash, lors d’un show mythique et paru en disque, au pénitencier de Folsom, les Sex Pistols, Metallica ou pour la petite note franchouillarde, Trust.

L’intérêt principal de ce biopic romancé est donc d’offrir un réel point de vue d’auteur et de mettre en lumière cette ambiguïté, incarnée par Brian Maurice Holden (le vrai nom de Vince Taylor, ce qui démontre une fois de plus que Maurice est un prénom injustement dévalué dans l’imaginaire Rock) l’inventeur du look du Rocker en vraie peau de vache pour se donner des allures de faux dur à cuir, maintes fois copié depuis, à commencer par Gene Vincent. Au premier abord, le fait que Marc Malès, dessinateur, entre autres, des premiers albums de la série

L’intérêt principal de ce biopic romancé est donc d’offrir un réel point de vue d’auteur et de mettre en lumière cette ambiguïté, incarnée par Brian Maurice Holden (le vrai nom de Vince Taylor, ce qui démontre une fois de plus que Maurice est un prénom injustement dévalué dans l’imaginaire Rock) l’inventeur du look du Rocker en vraie peau de vache pour se donner des allures de faux dur à cuir, maintes fois copié depuis, à commencer par Gene Vincent. Au premier abord, le fait que Marc Malès, dessinateur, entre autres, des premiers albums de la série

Et, en se référant à l’avis très autorisé d’un maître du genre, à savoir Frank Black, qui conseillait leur écoute pour expliquer à un Martien ce qu’est le Rock’n Roll, citer les Ramones est assez imparable. Groupe culte, que tout le monde connaît sans l’avoir jamais vraiment écouté, à par les mélomanes bien sûr, les Ramones avaient tout pour devenir le plus grand groupe de l’histoire du Rock et ils le sont devenus d’une certaine façon. Trait d’union entre le Rockabilly des origines au Revival Punk de la fin des Seventies, dont ils sont considérés comme les précurseurs (avec les New York Dolls et les Stooges), leurs disques continuent à se vendre à petites doses et les tee-shirts floqués de leur logo figurent en bonne place dans la top-list des ventes, portés par des d’jeunes qui parfois ne savent même pas qu’il s’agit d’un groupe de Rock (si, si, j’en connais !).

Et, en se référant à l’avis très autorisé d’un maître du genre, à savoir Frank Black, qui conseillait leur écoute pour expliquer à un Martien ce qu’est le Rock’n Roll, citer les Ramones est assez imparable. Groupe culte, que tout le monde connaît sans l’avoir jamais vraiment écouté, à par les mélomanes bien sûr, les Ramones avaient tout pour devenir le plus grand groupe de l’histoire du Rock et ils le sont devenus d’une certaine façon. Trait d’union entre le Rockabilly des origines au Revival Punk de la fin des Seventies, dont ils sont considérés comme les précurseurs (avec les New York Dolls et les Stooges), leurs disques continuent à se vendre à petites doses et les tee-shirts floqués de leur logo figurent en bonne place dans la top-list des ventes, portés par des d’jeunes qui parfois ne savent même pas qu’il s’agit d’un groupe de Rock (si, si, j’en connais !).

Christopher nous avait déjà fait le coup avec son magistral

Christopher nous avait déjà fait le coup avec son magistral