Dessins : NIRO – Textes : LEDOUBLE

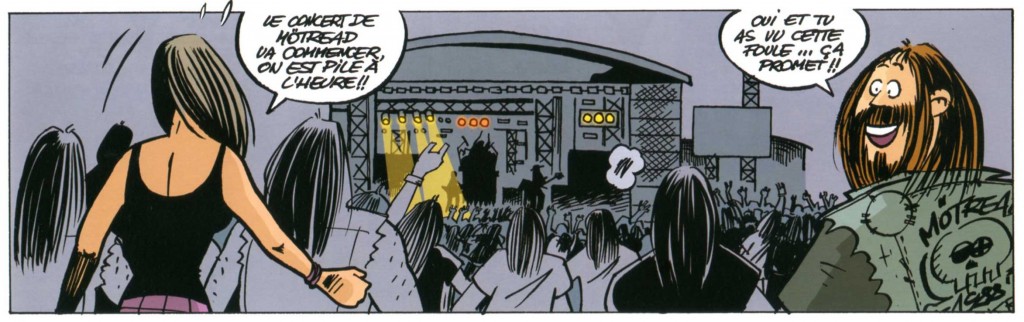

Il y a des lectures qui ne vous laissent pas indifférents, d’autres qui vous branchent à donf et d’autres dont vous ne savez trop quoi penser. Après avoir refermé Friskoz Invaders, les mains encore tremblantes, ces trois impressions se sont d’abord bousculées dans mon petit cerveau. En causant avec les géniteurs de l’opus lors du dernier Angoulême (une rencontre très sympa, au passage), nous avions évoqué le rapport avec le Rock, un peu ténu dans le premier tome, mais qui devrait se révéler bien plus marqué dans le second. Du coup, j’avais envisagé d’attendre la sortie de celui-ci pour y aller de ma petite chronique (ou pas, si l’opus s’était révélé daubesque).

Et puis merde, me suis-je dit (il m’arrive d’être très discourtois à mon propre endroit), tu pourras toujours en remettre une couche après et un tru c comme ça mérite qu’on en cause là tout de suite maintenant et aussi vu, qu’à la réflexion, le lien avec le Rock est évident.

c comme ça mérite qu’on en cause là tout de suite maintenant et aussi vu, qu’à la réflexion, le lien avec le Rock est évident.

Car Friskoz Invaders est une petite bombe, ou une mine en l’occurrence, comme celles qui barrent l’accès à cette cité, seule rescapée d’une catastrophe pas vraiment naturelle et qui refoule tous les réfugiés climatiques qui tentent d’y pénétrer. Et quelle est la raison sociale d’une bombe quand on y touche de trop près ? Hein ? De te péter à la gueule, évidemment ! Et cette BD, pour sûr qu’elle explose à toutes les pages avec un graphisme détonnant, mélange de comics, de mangas, de films de série B ou de jeux vidéo, accompagné de dialogues percutants. Alors, c’est vrai que parfois, c’est un peu too much. Beaucoup d’intensité, d’enthousiasme et même une pointe de rage, au travers de cette évocation trépidante de thèmes pas très folichons, pollution, racisme, ségrégation sociale, cupidité… principales tares de la nature humaine. Mais l’effort est louable, sans conteste. L’univers, les personnages (forts en gueule dans tous les sens du terme), l’intrigue… tout cela envoie très fort d’emblée.

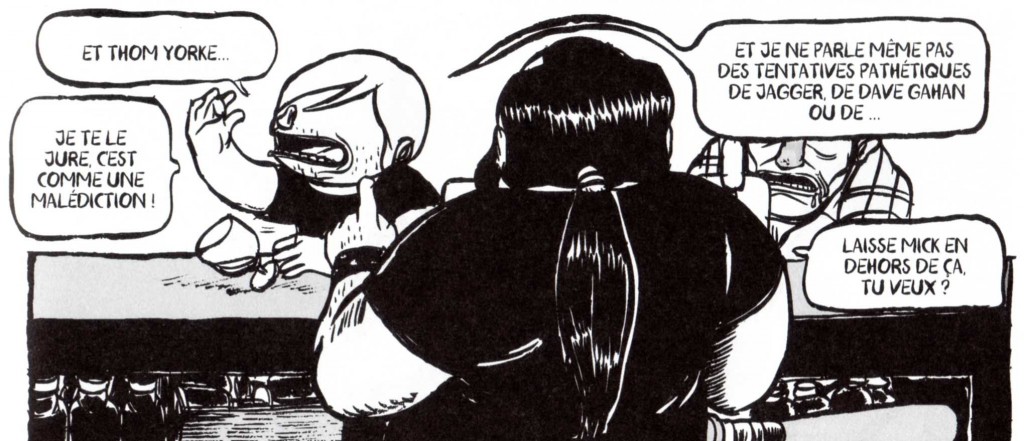

Ce qui nous ramène au Rock. Au Métal, plus exactement, et au Hardcore plus particulièrement, le style du groupe de Ted, à la recherche d’une voix stratosphérique pour hurler dans son groupe. Et qui gagne le casting ? Loomis, un ancien flic défraichi, qui déambule en béquilles.  Mais avant d’atteindre les sommets du Rock lourd, va falloir échapper aux Patrol Boys, milices urbaines stipendiées par un maire véreux. Ça va, vous suivez ? Difficile d’en dire plus, pour comprendre, faut rentrer dans le pogo de Friskoz Invaderz.

Mais avant d’atteindre les sommets du Rock lourd, va falloir échapper aux Patrol Boys, milices urbaines stipendiées par un maire véreux. Ça va, vous suivez ? Difficile d’en dire plus, pour comprendre, faut rentrer dans le pogo de Friskoz Invaderz.

Juste les gars, si je puis me permettre, il en est aussi qui apprécient le Métal sans forcément slammer comme des oufs. Pour eux (et donc oui, un peu pour moi), entre deux riffs furieux, ce serait possible pour le prochain de ménager des passages un peu plus cools, par exemple pour découvrir un peu plus la ville et ses origines ? Et dans la narration, parfois laisser monter le larsen avant de plaquer les accords ? Mais sinon, changez rien et continuez à envoyer les décibels. Si ça dépote trop, on mettra des bouchons !

Follow

Follow

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie…

Bowie n’est pas encore une star et, malgré un talent indéniable que le milieu musical lui reconnait, n’arrive pas encore, à l’exception notable de Space Oddity, à pondre les tubes qu’il enfilera ensuite comme des perles. L’action se déroule au moment de la composition de l’album The Man who sold the World. Bowie a les cheveux qui lui tombent sur les épaules et n’a pas encore découvert les délices du blush et du rimmel. Il vient d’emménager dans un manoir décrépi de la banlieue londonienne, Haddon Hall, que Néjib a eu l’idée originale d’utiliser comme le témoin et narrateur des évènements qui vont se produire à l’intérieur de ses murs. Au sous-sol de la vénérable et classieuse demeure qui tombe dignement en ruines, David a installé un grand local de répétition afin de se donner les moyens de ses ambitions. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait emménager les musiciens qui vont enregistrer avec lui et même le producteur, Tony Visconti, formant ainsi une petite communauté de musiciens aussi fauchés que talentueux. Tous les ingrédients sont donc réunis pour donner naissance à un chef-d’œuvre, sauf que David n’est pas encore Bowie… L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.

L’autre qualité d’Haddon Hall est de restituer le contexte « historique », le Londres musical et effervescent de la fin des années 1960, avec ses héros tels Marc Bolan, alter égo de Bowie dont la rivalité amicale (T. Rex va accéder avant lui à un succès phénoménal en Angleterre) sera un aiguillon pour Bowie et bien sûr Tony Visconti, l’un des meilleurs producteurs de l’histoire du Rock. Le récit est émaillé de nombreuses anecdotes, témoins d’une recherche documentaire minutieuse et s’attarde aussi sur la relation particulière que David Bowie entretenait avec Terry, son demi-frère dont le déséquilibre mental l’avait mené à l’asile.