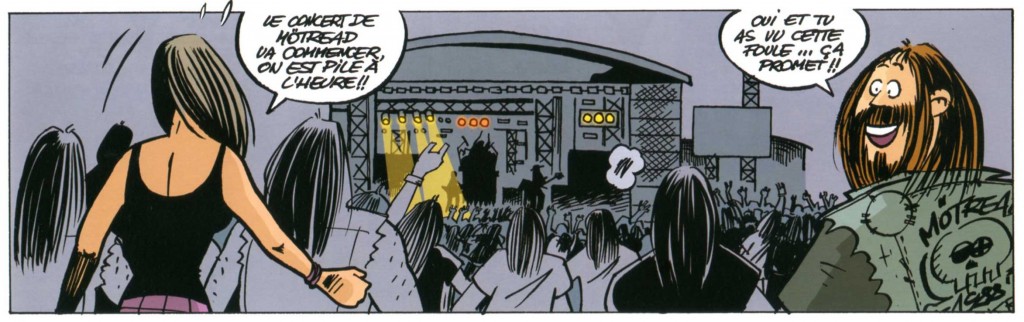

Derrière ce court pseudonyme, se cache une jeune auteur (eh ouais, encore une fille qui s’immisce dans le monde un peu trop masculin de la BD, et c’est tant mieux !), basée à Montpellier, au talent précoce et à la productivité qui sied au style de son dessin, le Manga. Du bien de chez nous, avec une originalité et un dynamisme explosif qui collent parfaitement à Debaser, un Manga qui suinte le Rock fort par toutes ses planches. Ça méritait bien d’aller poser quelques questions à la responsable de ce réjouissant vacarme graphique.

Quelle est la part de responsabilité des Pixies dans « Debaser » ? C’est la chanson qui t’a inspiré la thématique de l’intrigue ou bien est-ce venu après coup comme le meilleur titre pour intituler ton récit ?

J’ai grandi avec le rock des années 90. J’adore la scène grunge américaine, Screaming Trees, Alice in Chains, les Melvins, Soundgarden, Nirvana, les Toadies, Stone Temple Pilots, Foo Fighters, Pearl Jam etc. Les Pixies symbolisent bien cette période grunge/garage et j’aimais bien la traduction (approximative) de Debaser, cette idée de casser les bases d’un système.

A part le Grunge, quels sont tes autres penchants électriques ?

La britpop d’Oasis, Blur, the Verve etc…et plus tardivement le new metal avec Korn, Incubus, Deftones, tout sauf Linkin Park qui eux ont tué le style, héhé !

« Debaser » décrit une France du futur où une Pop décérébrée est la seule musique autorisée, relayée par des télés-crochets à la mode Star Academy. Est-ce une parabole pour décrire la difficile condition du Rock en France ? Et quels sont les autres thèmes que tu voulais aborder à travers ce récit ?

Le rock est juste un biais pour parler de la condition de la création artistique en général (musique, art, TV, etc…). Il n’y a de place que pour les œuvres très rentables, qui plaisent au plus grand nombre, les éditeurs prennent de moins en moins de risques. Désormais, c’est la partie commerciale/marketing qui décide en amont ce qu’il faut créer, et passe commande à un artiste pour le réaliser. Les artistes deviennent des fournisseurs de contenu plus que des créateurs. Maintenant avec internet et la démocratisation du partage culturel dématérialisé, la donne change petit à petit en faveur des artistes, c’est encourageant.

Debaser est un Manga mais ton graphisme percutant, avec un découpage hyper dynamique, se distingue cependant d’une esthétique purement japonaise. Quelles sont les dessinateurs qui t’ont influencé et quels sont tes propres ingrédients pour créer ce cocktail explosif ?

Mes influences sont principalement japonaises, autant du côté du manga (Oda, Takei, Nakayama…) que de l’animation (Imaishi, Nishigori, Morimoto, Koike…). Je m’intéresse aussi aux comics alternatifs américains, comme Mahfood, Vasquez… et des illustrateurs comme Hewlett. Mon style de dessin n’est pas 100% manga mais un peu hybride, un mélange des différentes BD que j’ai aimées. En France, on a la chance d’avoir accès à pleins de BD du monde entier, quand on fouine dans les librairies spécialisées. Je trainais pas mal dans les librairies japonaises d’imports de manga et des librairies de comics. J’imagine que j’ai mélangé inconsciemment ces influences.

Le titre de chaque chapitre de Debaser reprend un titre du répertoire Rock dont beaucoup sont issus du Punk, du Métal ou du Grunge. Un peu étonnant pour une fille élevée au Club Dorothée, non ?

C’est la culture d’une génération. On zappait entre TF1/la 5e pour les dessins animés et MTV/MCM pour la musique. MCM diffusait même les deux ! Les deux faisaient partie d’une même culture pour les gosses des années 90 !

Quels points communs vois-tu entre rock et BD ?

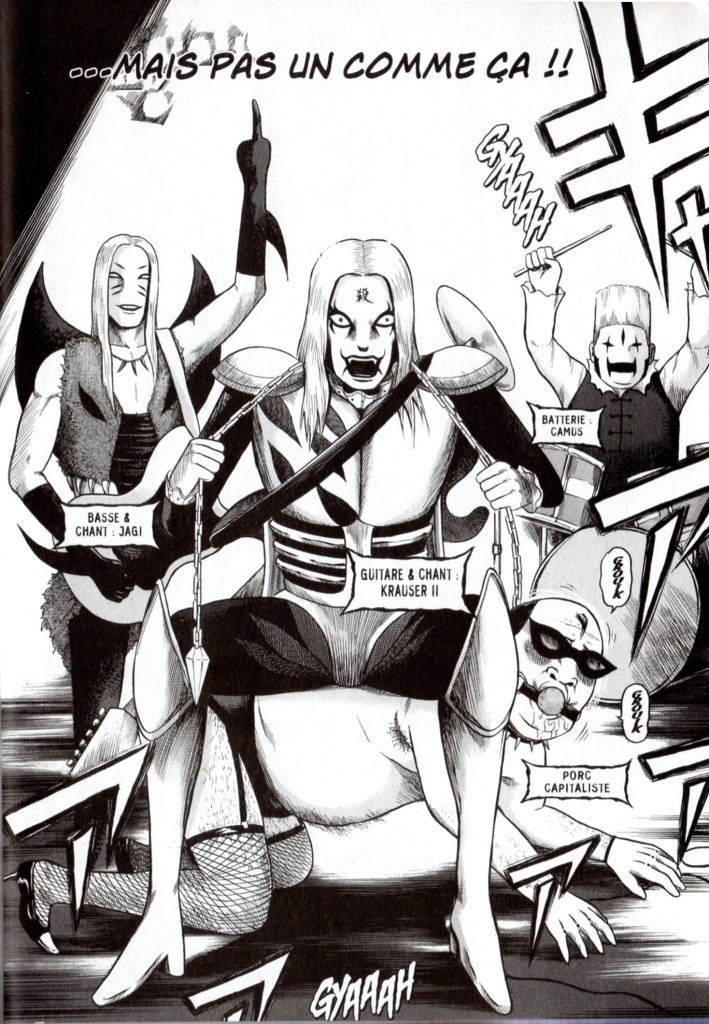

J’en vois surtout entre Rock et Manga : du dynamisme, des personnages étranges et énervés, des costumes bizarres et des gens qui hurlent… il suffit de voir le succès du Rock au Japon, ils se sont réappropriés le style à leur sauce, ça donne des choses très baroques.

Existe-t-il, selon toi un graphisme ou un style de dessin « rock » ?

Pas forcément, mais je pense tout de suite aux artistes américains de la côte ouest qui ont façonné l’imagerie punk rock à partir des années 70 en mixant tatouages, pin-ups, hot rod et low rider, etc… pour moi c’est l’essence du graphisme rock. Il y a aux USA une vraie tradition artisanale de graphisme d’affiches de concerts, de pochettes d’album, des choses réalisées à la main, à la peinture, etc…

Quel regard portes-tu sur les autres Manga Rock (« Beck », « Fool on The Rock », « Detroit Metal City », entre autres) ?

Je ne connais que Beck et DMC, qui sont d’excellents titres. Chacun aborde le thème du rock à sa manière, Beck étant plus réaliste et DMC plus délirant. J’aime beaucoup la simplicité du dessin de DMC, exprimer des idées et de l’humour avec un trait simple, c’est totalement punk !

Debaser est-il connu au Japon ?

Il n’a pas été traduit ni exporté. Quand j’aurai le temps, je ferai une version anglaise pour la distribuer gratuitement sur le Net.

Le premier tome de Debaser est sorti en 2008. Le 8è et dernier sort en 2012. C’est le Rock qui booste ta productivité ?

C’est plutôt une contrainte tacite. Les mangas japonais sortent très régulièrement, les lecteurs sont habitués à lire la suite de leur série au moins tous les 6 mois. Et la visibilité d’un livre peu connu en librairie n’excède pas un mois, on a donc tout intérêt à produire vite pour ne pas se faire oublier. Bon, du coup j’ai appris à dessiner très vite, même si ça se ressent parfois dans la qualité, héhé !

Travailles-tu en musique ?

Oui pour le dessin. Pour l’écriture, c’est difficile d’avoir de la musique avec des paroles dans les oreilles, donc je choisis des morceaux sans textes ou juste le silence, pour changer ! J’aime bien bosser en écoutant du Stoner, comme Kyuss.

Si tu pouvais te réincarner en rocker, illustre ou inconnu, qui choisirais-tu ?

Keith Richards, définitivement ! Ce type a traversé les meilleurs époques et a survécu à tout. Il est totalement flamboyant, la classe !

Il y a une une vie après Debaser ?

Oui, d’autres projets pleins les cartons, notamment en numérique sur internet. Après, savoir si ces projets intéresseront un éditeur, c’est la question perpétuelle qui régit la vie des auteurs ! J’adore le format manga, poche en noir et blanc, mais je m’essaierais bien à la couleur la prochaine fois !

La chronique de Debaser, c’est par là

c comme ça mérite qu’on en cause là tout de suite maintenant et aussi vu, qu’à la réflexion, le lien avec le Rock est évident.

c comme ça mérite qu’on en cause là tout de suite maintenant et aussi vu, qu’à la réflexion, le lien avec le Rock est évident.  Mais avant d’atteindre les sommets du Rock lourd, va falloir échapper aux Patrol Boys, milices urbaines stipendiées par un maire véreux. Ça va, vous suivez ? Difficile d’en dire plus, pour comprendre, faut rentrer dans le pogo de Friskoz Invaderz.

Mais avant d’atteindre les sommets du Rock lourd, va falloir échapper aux Patrol Boys, milices urbaines stipendiées par un maire véreux. Ça va, vous suivez ? Difficile d’en dire plus, pour comprendre, faut rentrer dans le pogo de Friskoz Invaderz.

Follow

Follow