Dessins : Horne – Textes : Eric Corbeyran

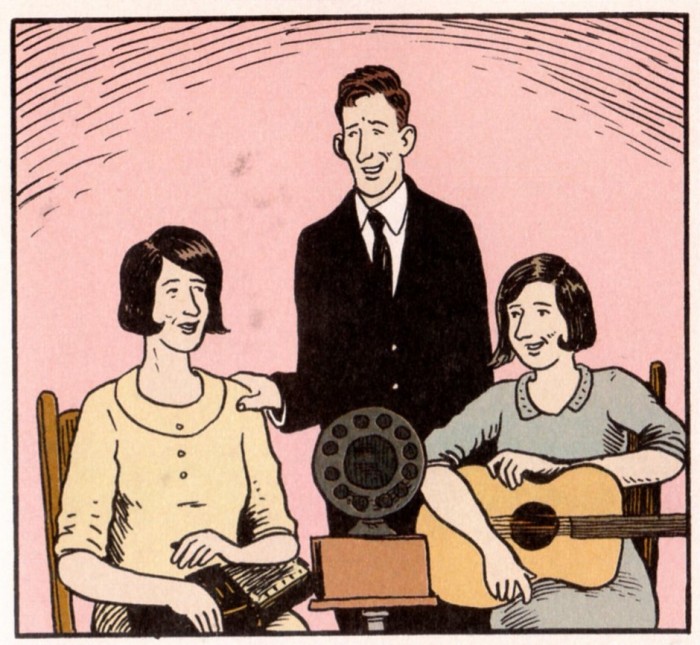

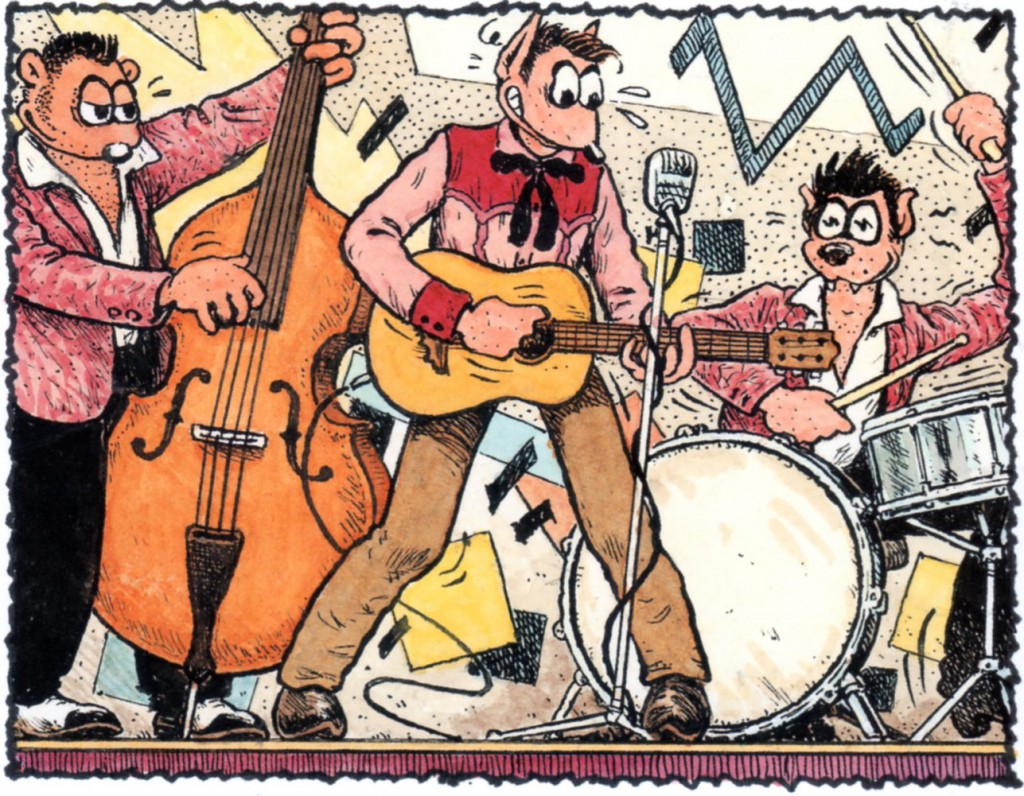

Jésus-Christ est mort le 8 décembre 1980. Depuis, les exégètes se sont bousculés au portillon pour donner leur version du nouveau testament. Comment un prolo de Liverppol a fondé le groupe le plus mythique de toute l’histoire de la musique et pas que populaire. Sur Lennon tout a donc été écrit et les zones d’ombre sont si réduites qu’à part les pensées intimes de l’intéressé, on ne voit pas trop ce qu’il y aurait à rajouter.

Les pensées intimes, c’est justement le parti adopté pour ce biopic, adaptation du livre de Foenkinos, qui renouvelle un peu le propos en faisant parler Lennon dans une longue confes sion auprès d’une psychanalyste imaginaire dont on ne verra que les jambes impeccablement galbées.

sion auprès d’une psychanalyste imaginaire dont on ne verra que les jambes impeccablement galbées.

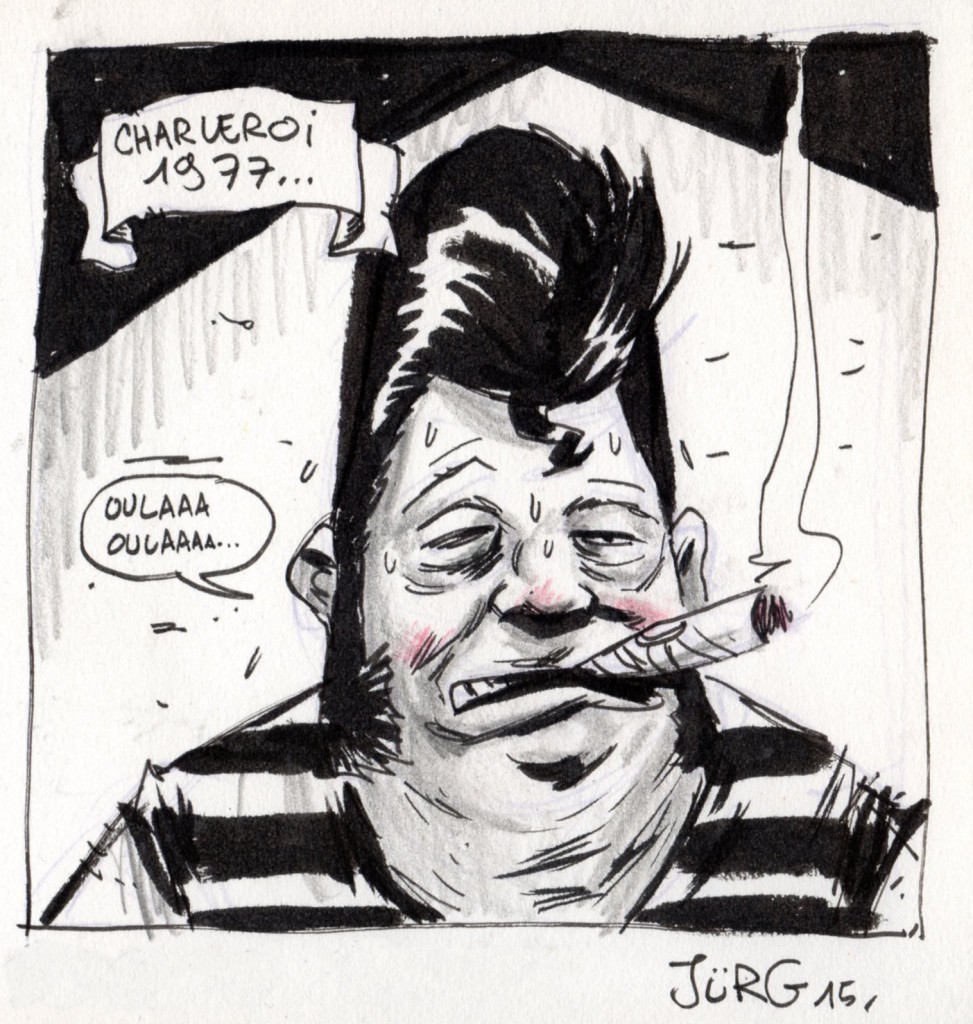

A New-York, dans l’immeuble Dakota où il vit avec sa petite famille et où il a acquis une forme de sérénité, Lennon vient régulièrement s’allonger sur le divan. Il retrace ainsi toute sa vie depuis l’enfance troublée par des parents défaillants jusqu’à cette funeste soirée où Mark Chapman a mis un terme à la légende à coups de revolver. Il parle sans pudeur et sans artifice, avec le détachement de quelqu’un qui n’a plus rien à prouver et donc plus grand-chose à cacher, qu’il s’agisse des blessures intimes, des épisodes peu glorieux ou des moments de grâce.

Sur la forme donc, cette incarnation subjective est astucieuse, car elle donne une réelle densité et un vrai parfum de sincérité à cette énième version de l’histoire de Lennon.

Sur le fond, si vous avez déjà tout lu sur les Beatles et sur Lennon ou même si vous estimez en savoir assez, ne cherchez pas la petite bête, l’anecdote ultime ou la révélation fracassante, vous serez déçu. En revanche, pour les béotiens et même pour les érudits, à titre cette fois d’aide-mémoire, vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur la saga des Beatles et du rôle prépondérant qu’y a joué Lennon. Le tout servi par un élégant lavis noir et blanc qui rend un bel hommage à tous les protagonistes, fidèlement reproduits, ce qui est digne d’éloges tant il est facile de tomber dans la caricature quand il s’agit de montrer ces icônes tant de fois mises en peinture, avec plus ou moins de justesse. Là, le contrat est parfaitement rempli.

Les tenants et les aboutissants de la saga sont impeccablement décortiqués et mis en perspective avec notamment une présentation tout à fait objective de l’irruption de Yoko Ono et de son rôle de révélateur plus que de déclencheur de la crise qui couvait au sein des Fab Four. De même la rivalité extraordinairement productive entre Lennon et Mac Cartney est abordée avec lucidité. Les fans de Lennon regretteront peut-être que l’on passe assez vite sur la partie post-Beatles qui, il faut l’avouer, fut nettement moins enthousiasmante, hormis deux ou trois tubes dont un hymne pacifiste bisounours, un hommage Rock’n Roll peu inspiré et quelques élucubrations bruitistes avec la miss Yoko. Je sais que je me suis pas fait des copains sur ce coup là mais j’assume.

Les tenants et les aboutissants de la saga sont impeccablement décortiqués et mis en perspective avec notamment une présentation tout à fait objective de l’irruption de Yoko Ono et de son rôle de révélateur plus que de déclencheur de la crise qui couvait au sein des Fab Four. De même la rivalité extraordinairement productive entre Lennon et Mac Cartney est abordée avec lucidité. Les fans de Lennon regretteront peut-être que l’on passe assez vite sur la partie post-Beatles qui, il faut l’avouer, fut nettement moins enthousiasmante, hormis deux ou trois tubes dont un hymne pacifiste bisounours, un hommage Rock’n Roll peu inspiré et quelques élucubrations bruitistes avec la miss Yoko. Je sais que je me suis pas fait des copains sur ce coup là mais j’assume.

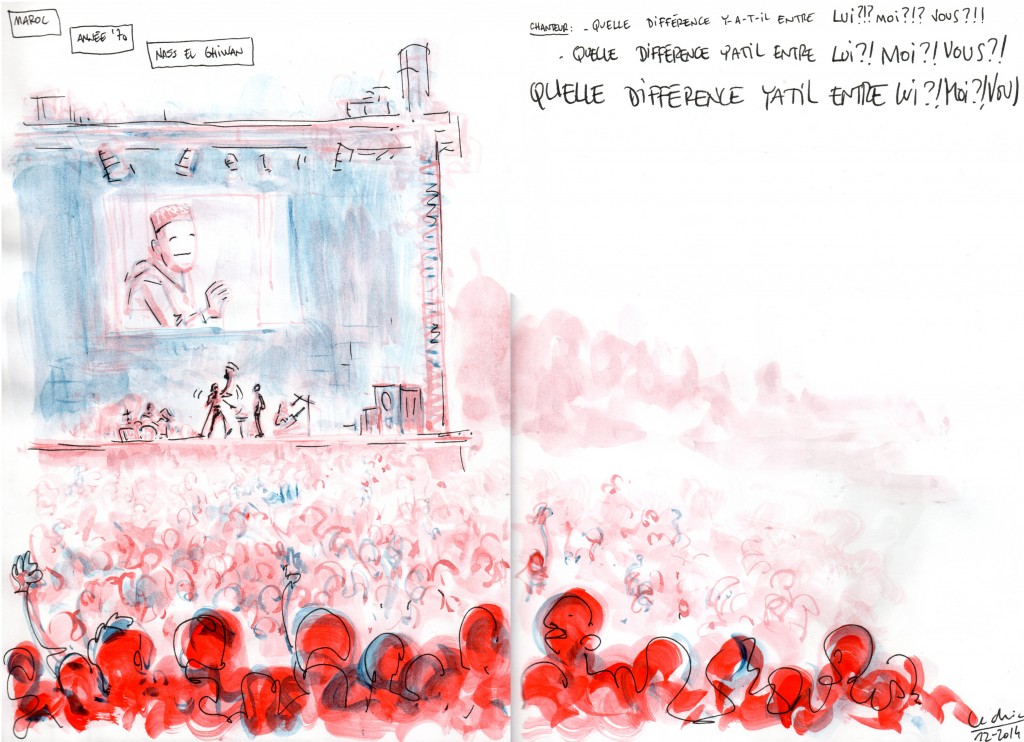

Pour les mécréants, réfractaires au culte de Mister John et aussi pour les petits jeunes qui ne maîtrisent pas l’histoire sainte, on ne pourra donc qu’inciter à la lecture de cet opus, propice à leur ouvrir les esgourdes et même les méninges, en ce qu’elle offre une (auto)analyse édifiante sur la condition de Rockstar.

Follow

Follow